En 1739, l’Académie royale des sciences de Bordeaux, ville fortement concernée par l’esclavage, lance un concours destiné à trouver à la fois la meilleure explication quant à la cause physique de la noirceur et la qualité des cheveux africains, et sur la raison de la « dégénérescence des nègres ». Aucun des essais reçus en 1741 qui se trouvent aujourd’hui aux archives municipales de Bordeaux n’a obtenu le prix promis par l’Académie.

La RevueAlarmer publie ici le quinzième essai dans sa langue d’origine, le français, avec un important appareil de notes permettant une meilleure compréhension et analyse de l’essai.

Celui-ci a été publié en anglais dans le livre Who’s Black and Why? A Hidden Chapter from the Eighteenth-Century Invention of Race.

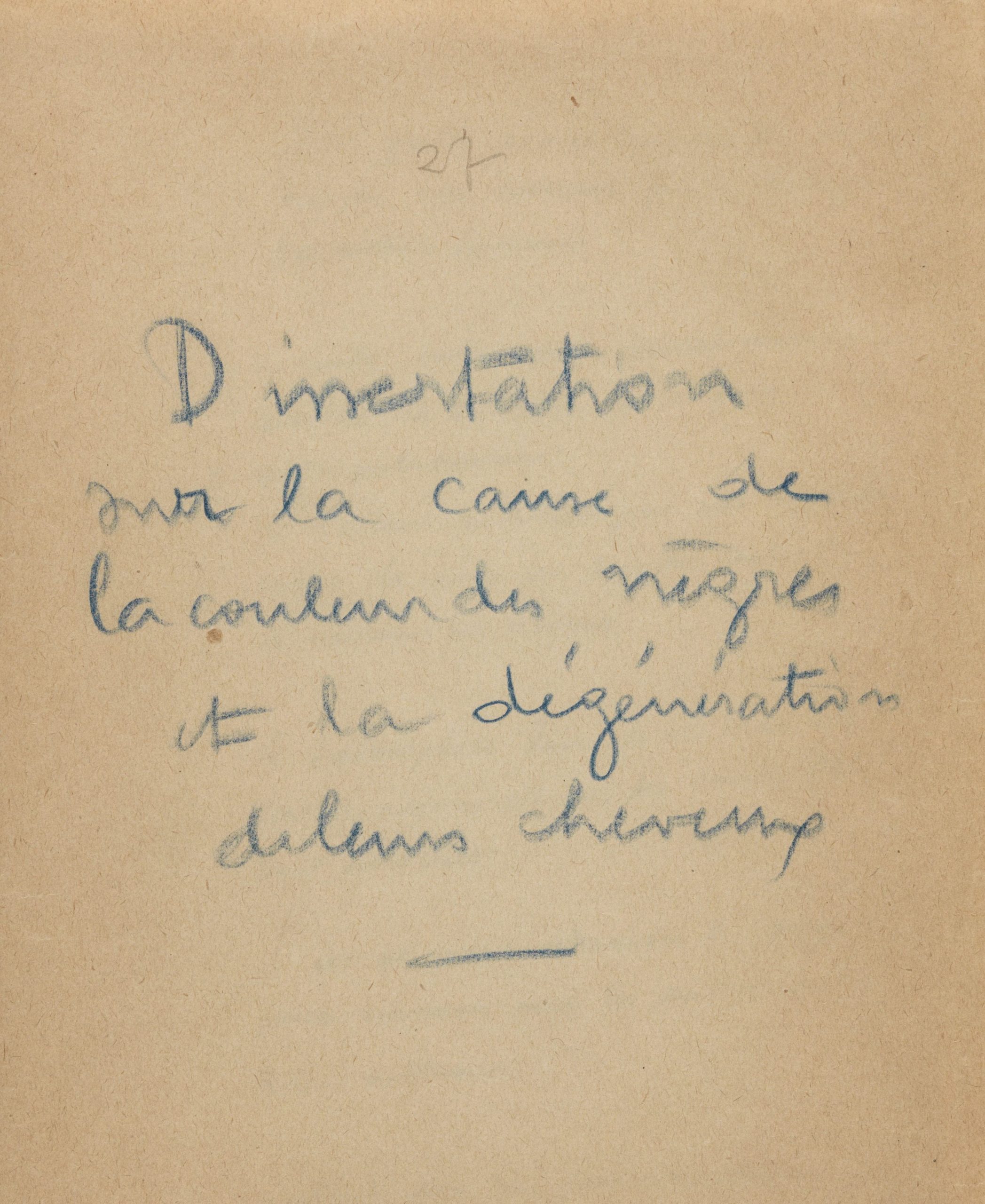

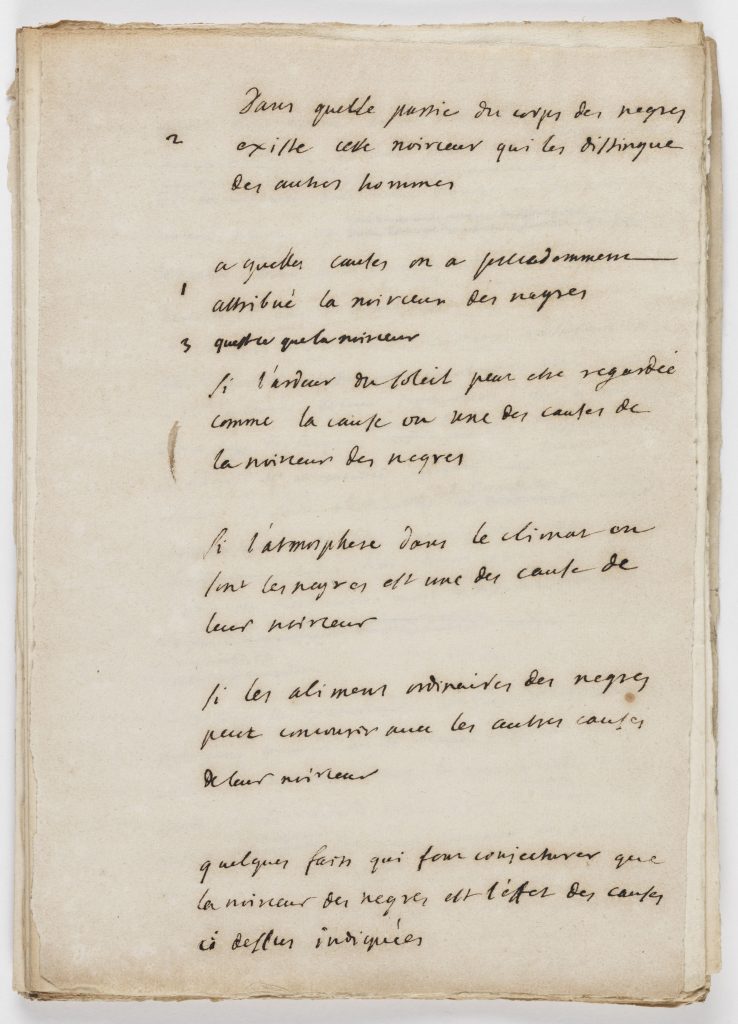

« Dissertation sur la cause physique de la couleur des nègres, de la qualité de leurs cheveux et de la dégénération de l’un et de l’autre».

Ce long essai quelque peu décousu se démarque des seize autres pour plusieurs raisons. Pour commencer, son auteur anonyme adopte la division des peuples du monde en six « espèces » distinctes. Alors, en 1741, le terme espèce était polysémique et glissant, signifiant à la fois espèce, famille, lignée, catégorie, genre, portion, classe, type et/ou race. Cependant, dans sa démonstration, l’auteur l’utilise pour souligner les séparations raciales apparentes entre les différents humains composant l’humanité. Il expose aussi son credo d’une seule espèce humaine originelle, « la Légitime », c’est-à-dire la blanche. Il réserve ses réflexions les plus accablantes à l’espèce noire qualifiée de manière toujours péjorative, qui serait par essence « invariable et inaliénable ».

Dans l’essai, l’auteur rejette la possibilité d’une origine climatique ou biblique. Sa théorie particulière de la dégénérescence se fonde sur l’idée que les premiers colons en Afrique auraient mangé des aliments et des animaux « étranges », « extraordinaires », « singuliers » et « pernicieux » ; une thèse rendue compatible avec les suites du Déluge. Lorsqu’à la fin de l’essai, l’auteur conclut par une citation de l’Ancien Testament : An mutare potest æthiops cutem suam, aut pardus liuentes maculas suas ? (L’Éthiopien peut-il changer de peau ou le léopard de taches ?) [Jérémie 13 : 23], on comprend que la réponse à cette question, de son point de vue, était clairement non.

© Archives Bordeaux Métropole, BORDEAUX 58 S 8

Ces citations étaient utilisées pour identifier les participants au concours, qui signaient leurs essais avec des références souvent sentencieuses et envoyaient une lettre séparée contenant cette même référence, leur nom et leur adresse.

Manuscrit 11. Essai 15.

Pour ce manuscrit presque fidèlement retranscrit, nous avons modernisé les noms de lieux, les noms propres et communs, rétabli les majuscules et les italiques manquantes, ainsi que modifié une petite partie de la ponctuation, notamment l’usage quasi systématique du point-virgule ou de la virgule située avant une parenthèse. Nous avons en revanche respecté certaines spécificités de ponctuations aujourd’hui désuètes, comme la virgule placée de façon inattendue, spécialement avant la conjonction de coordination et. Les notes érudites de l’auteur, en marge du manuscrit, sont intégrées au texte et signalées par des crochets, contrairement aux ajouts lexicaux que nous avons directement intégrés. Les retours à la ligne, parfois saugrenus, respectent ceux du manuscrit. Par ailleurs, lorsque le sens du texte risquait d’être confus ou obscur, nous avons conservé la graphie originale et indiqué entre crochets sa signification moderne. Enfin, je remercie Nathalie Geoffroy pour sa relecture et son œil de lynx.

Sanson, dans son Introduction à la géographie, après avoir rapporté les diverses façons dont les hommes sont divisés entre eux (soit par leur situation sur les différentes parties du globe terraqué [terrestre], soit par les États qu’ils forment, ou par les langues qu’ils parlent, ou par les religions qu’ils suivent), établit enfin une dernière division du genre humain ; par les différences spécifiques qui paraissent évidemment, dans l’extérieur des différentes portions qui composent tous les hommes.

L’auteur ne se réfère pas à l’Introduction à la géographie (1681) de Nicolas Sanson (1600-1667), dit Sanson d’Abbeville, célèbre cartographe du XVIIe siècle, qui fut notamment l’auteur d’un volume sur L’Afrique (1656), mais à celle de ses deux fils Adrien (1639-1718) et Guillaume (1633-1703), qui lui succédèrent comme géographes du Roi. Lire « Chap. I. Division de la surface de la terre, selon les différentes races ou espèces d’hommes, leurs différentes couleurs, et les différentes formes extérieures de leurs corps. Chap. II. Division de la surface de la terre, par la couleur des hommes. Chap. III. Division de la surface de la terre par la différence de la forme extérieure du corps, c’est-à-dire de la taille ou du visage des hommes », Introduction à la géographie des Srs Sanson, géographes du Roi, [1690], Paris, Durand et S. Landry, 1743, p. 364-373.

Il fait cette division d’après Bernier, fameux voyageur et médecin (disciple du grand Gassendi) ; et autant connu par son bon sens et sa pénétration, que par sa véracité et sa sincérité, qualités assez rares parmi les voyageurs.

Le philosophe et médecin François Bernier (1625-1688) était l’auteur anonyme d’une « Nouvelle division de la Terre, par les différentes espèces ou races d’hommes qui l’habitent, envoyée par un fameux voyageur à M. l’abbé de la ***** à peu près en ces termes », Journal des Savants, 24 avril 1684, Paris, Florentin Lambert et Jean Cusson, 1684, p. 133-140. Dans son article, « quatre ou cinq espèces ou races d’hommes » sont présentées, à première vue sans distinction hiérarchique entre elles, ibid., p. 133-134. Nous reviendrons sur elles dans les notes à venir.

Bernier fut le secrétaire de Pierre Gassendi (1592-1655), un grand mathématicien, philosophe, théologien et astronome français, adepte de la libre pensée.

Il sépare donc le genre humain en cinq portions, ou en cinq espèces ; par rapport aux apparences extérieures que je vais expliquer.

Dans les extraits suivants, afin de ne pas alourdir les notes, nous ne renvoyons pas systématiquement aux articles et œuvres de l’époque sur les nombreux continents, pays et contrées citées par l’auteur. Le lecteur pourra aisément trouver d’utiles renseignements à leur sujet en se reportant aux articles appropriés du Dictionnaire de Trévoux et de l’Encyclopédie.

Première classe. La première comprend tous les Européens (exceptés les Lapons et les petits Tartares), et cette partie de l’Asie qui est soumise à l’empire turc et à la Perse, à quoi il faut joindre l’Arabie, la Géorgie, et peut-être quelques portions des pays adjacents à la Perse, tous ces peuples ont une ressemblance extérieure assez sensible, quoi que quelques-uns soient plus blancs ou plus basanés que les autres ; mais pas assez considérable pour former une différente spécification. Au reste, je ne m’étends point à expliquer la forme de ces peuples ; nous en faisons tous partie et partant [donc] nous la connaissons parfaitement ; et ce que je vais ajouter chez les autres peuples, fera sentir en quoi cette première espèce diffère des suivantes.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Il faut y joindre encore la partie septentrionale de l’Afrique, c’est-à-dire cette longue côte, que borde la Méditerranée, et qui commençant à l’isthme de Suez, va finir au-delà du détroit de Gibraltar : cette côte était autrefois entièrement habitée de Blancs. Présentement il y en a encore un très grand nombre, mais il y a aussi quelques Maures ou nègres mêlés parmi [eux].

Seconde classe. La seconde sorte comprend en Europe la petite Tartarie, et en Asie toute la grande Tartarie (et particulièrement les Tartares ouzbeks), les Tartares mongols, les Tartares mandchouriens (autrement les conquérants de la Chine, les Chinois eux-mêmes, les Japonais, les Coréens, les habitants des îles Philippines, de la presqu’île de la Gange, des îles de la Sonde, etc.). Tous ces peuples ont pour caractéristique d’avoir le visage fort plat, et comme écrasé, les yeux petits et d’une forme assez différente de la nôtre, le nez fort petit aussi, et peu de barbe, qui ne vient presque qu’autour de la bouche, et au menton.

Troisième classe. La troisième espèce d’hommes comprend les Lapons en Europe, les Samoyèdes en Asie, et les autres habitants des pays compris dans la zone aride ou zone froide septentrionale. Ces peuples sont plus petits que tous les autres ; ils ont un air extrêmement difforme et sauvage, qui semble tenir de la férocité de l’ours ; leur cou est court, leur visage est allongé et avancé par en bas d’une manière particulière, leurs yeux sont aussi différents en quelque chose, et enfin leur démarche est accompagnée d’un certain balancement tout à fait extraordinaire.

Quatrième classe. La quatrième espèce est celle des Américains naturels, c’est-à-dire des descendants des habitants de l’Amérique que les Européens y ont trouvé, quand ils l’ont découverte. Ces peuples ne sont pas absolument blancs ; ils ne sont pas noirs non plus ; mais ils ont une certaine couleur mitoyenne assez difficile à expliquer, qui peut varier en quelque sorte selon les différents climats, mais qui est certainement différente de toutes les autres nations. Avec cela leur regard est trouble, et leurs mœurs sont foncièrement dissemblables de celles de tous les autres ; mais ce qui les diversifie de tous les habitants de l’Ancien Monde, d’une manière caractéristique, c’est qu’ils n’ont point de barbe, ni aucun autre poil en quelque partie du corps que ce soit, excepté les cheveux. On en peut trouver mille preuves, mais la plus sensible se tire du nom que les Américains donnèrent aux premiers européens qu’ils virent, ce nom signifie des hommes qui ont des cheveux au visage ; ce qui montre que les Américains n’avaient jamais vu d’hommes barbus.

[Notes non numérotées de l’auteur en marge du manuscrit] : 1. Le fond de la couleur des Américains est un rouge foncé, qui étant mêlé avec une teinte de jaune (c’est-à-dire de bile) dans certains peuples, dégénère en couleur d’orange, comme dans l’isthme de Darién. Mais dans d’autres endroits cela se change en couleur olivâtre ; avec cela leurs cheveux en général sont gros et droits, à peu près comme du crin, et très noirs. 2. On trouve cela dans les historiens qui ont décrit la découverte de l’Amérique par les Espagnols.

Cinquième classe. Enfin, la cinquième espèce d’hommes selon Bernier est celle des nègres. Leur différence spécifique consiste :

Globalement, les « espèces humaines » se répartissent ainsi selon Bernier : 1. L’Europe, l’Afrique du Nord, l’Égypte, « une bonne partie de l’Asie » et l’Amérique. 2. « Toute l’Afrique ». 3. « Une partie des royaumes d’Arakan et de Siam, de l’île de Sumatra et de Bornéo, les Philippines, le Japon, le royaume de Pegu, le Tunkin, la Cochinchine, la Chine, une partie de la Tartarie qui est entre la Chine, le Gange et la Moscovie, l’Usbek, le Turquestan, le Zaquetay » et quelques autres contrées. 4. « Les Lapons ». 5. « Les Noirs du Cap de bonne Espérance », qui « semblent être d’une autre espèce que ceux du reste de l’Afrique », Journal des Savants, éd. citée., p. 134-136. Notons que la seconde moitié de l’article est consacrée à la beauté des femmes que Bernier reconnait dans toutes les « espèces », notamment huit esclaves africaines « d’une beauté si surprenante, qu’elles effaçaient à [son] avis la Vénus du Palais Farnèse de Rome », ibid., p. 137. Ainsi l’auteur du manuscrit, ne respecte pas l’ordre de Bernier, modifie sensiblement le contenu des « classes » et établit une échelle hiérarchique de dominance où la cinquième « espèce » devient « celle des nègres » (et non « des Noirs », qui correspondait à la seconde). Alors que chez Bernier les mots « espèces » et « races » étaient synonymes, chez l’auteur du manuscrit, les termes « espèces » et « classes », s’ils demeurent également interchangeables, accentuent, singularisent, radicalisent les différences entre les groupes de façon à consolider l’idée de « races » (mot seulement employé dans le corps de son texte).

1. Dans la couleur de leur peau, qui est suffisamment connue.

2. Dans la couleur en quelque sorte huileuse de cette même peau.

3. Dans la qualité de leurs cheveux qui sont crépus et assez semblables à de la laine ; leur barbe est aussi crépue, et assez différente de la nôtre.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Ils sont aussi fort déliés et très courts, et en même temps assez rudes au toucher.

4. Enfin dans la grosseur de leurs lèvres en général, et la figure [la forme du] de nez toujours enfoncé dans sa partie supérieure ; à quoi on peut ajouter [sic]

5. la blancheur de leurs dents, et la [sic]

6. stupidité assez générale dans cette race d’hommes (quoique cela reçoive divers degrés), jusqu’à dégénérer dans quelques-uns (comme les Hottentots et les Caffres) dans une totale inutilité pour les autres et pour eux-mêmes.

À titre comparatif, voici l’ordre énoncé par Bernier : « 1. Leurs grosses lèvres et leur né écaché ». 2. « La noirceur qui leur est essentielle, et dont la cause n’est pas l’ardeur du soleil comme on le pense », mais se situe « dans la semence, ou dans le sang qui sont néanmoins de la même couleur que partout ailleurs ». 3. Leur peau qui est comme huileuse, lise et polie. 4. Leurs trois ou quatre poils de barbe. 5. Leurs cheveux qui ne sont pas proprement pas des cheveux, mais plutôt une espèce de laine. 6. Leurs dents plus blanches que l’ivoire le plus fin, leur langue et tout le dedans de la bouche avec leurs lèvres aussi rouge que du corail », ibid., p. 135. Notons qu’aucun commentaire sur « la stupidité » à « divers degrés » n’est formulé chez Bernier et que l’auteur du manuscrit inclut parmi les Noirs la « race », des Hottentots et des Caffres, qu’il qualifie d’une « totale inutilité pour les autres et pour eux-mêmes », une formule qu’il reprendra plus tard dans son manuscrit.

Quelque surprenant que puisse paraître le dénombrement que je viens d’exposer, il faut encore l’augmenter d’une sixième espèce d’hommes, qui ont quelque chose de plus extraordinaire encore que les autres ; puisque celle-ci est différente par la structure du crâne, et des dents, au lieu que les autres ne le sont que par la couleur, par la barbe, ou autres accidents peut-être encore moins considérables. Je tire ceci d’un mémoire du célèbre Mr Winslow de l’Académie des sciences de Paris, le plus grand et le plus profond anatomiste qui ait peut-être jamais été : on y voit décrit le crâne d’un sauvage de l’Amérique septentrionale, habitant une île appelée l’Île aux chiens, qui est d’une conformation fort différente de l’ordinaire à plusieurs égards, qui sont mis sous les yeux par les figures et la description, dans l’ouvrage cité en marge. Je remarquerai seulement que ce qui dans nous autres, est appelé dents incisives, ne doit pas avoir ce nom dans ces hommes-là, car elles y sont plutôt semblables à des molaires, étant courtes, assez épaisses, et nullement tranchantes. Et afin qu’on ne croit pas que cette conformation extraordinaire fût particulière à l’individu dont Mr Winslow a examiné le crâne, c’est que tous les habitants de cette île, en mangeant de la chair toute crue, portent à la bouche le morceau tout entier, qu’ils prennent avec les dents et devant, et le tenant en même temps avec une main, ils passent avec l’autre main une espèce de couteau tout auprès de la bouche, par le moyen duquel ils coupent, ou plutôt ils scient fort grossièrement les bouchées à mesure qu’ils mangent ; ils font plusieurs mouvements extraordinaires avec la mâchoire et beaucoup de grimaces en mâchant et en avalant.

Le chevalier Louis de Jaucourt note : « Cette île, dans la mer du Sud, trouvée en 1616 par Jacques le Maire, n’est autre chose que l’île des Tiburons, que Magellan avait découverte en 1520 », article « Isle des chiens, géographie », Encyclopédie, 1765, vol. VIII, p. 922.

Lire l’article du célèbre médecin et anatomiste Jacques-Bénigne Winslow (1699-1760) qui, dans la grande querelle sur l’origine des monstres, s’opposa à l’accidentalisme de Louis Lémery (1677-1743), pour défendre le préformationnisme : « Crâne d’un Sauvage de l’Amérique septentrionale », Observation II, Histoire de l’Académie royale des sciences. Avec les Mémoires de mathématique et de physique, Paris, de l’Imprimerie royale, 1720, p. 322-324. Sur Winslow et Lémery, lire Patrick Tort, L’Ordre et les monstres, le débat sur l’origine des déviations anatomiques au XVIIIe siècle, Paris, Le Sycomore, 1980.

[Notes non numérotées de l’auteur en marge du manuscrit] : 1. Article du mémoire de Mr Winslow parmi les matières anatomiques, année 1722 des Mémoires de l’Académie des sciences de Paris. 2. [Au sujet de l’Île aux chiens] : autrement [dit] Hond-Eyland. 3. [Au sujet des dents incisives] : ou dents tranchantes et coupantes.

Voilà donc (pour ainsi dire) six différentes espèces d’hommes sur la terre ; mais peut-être ne sont-ce pas les seules qu’il y a, on en découvrira apparemment encore d’autres, à mesure qu’on poussera plus loin la connaissance de notre globe, que nous ne connaissons encore que fort imparfaitement.

Mais soit qu’il n’y ait que ces espèces-là, soit qu’il y en ait encore d’autres, il faut poser pour principe certain et indubitable que ces différences ne sont point à l’essence de l’homme, et à sa nature ; que tous les hommes que je viens de dénombrer, sont tous également animés d’une âme immortelle, spirituelle, libre, créée immédiatement de Dieu ; et qu’ils sont tous venus d’un seul homme et d’une seule femme, [à] savoir d’Adam et d’Ève, et ensuite de Noé et de sa femme.

Et voilà précisément d’où naît la difficulté que je prétends éclaircir aujourd’hui.

Car il faut bien observer quelles espèces d’hommes, ainsi différenciées comme je les ai représentées ci-dessus sont chacune en particulier invariables et inaliénables, c’est-à-dire pour approcher plus près de l’objet de la présente dissertation qu’un nègre et une négresse, feront toujours des nègres semblables à eux, en quelque pays qu’ils soient transportés, et réciproquement qu’un nègre n’est jamais produit que par des nègres. Cela est général et confirmé par une expérience constante ; les exemples prétendus contraires ne prouvent rien ; et quand on les examinera profondément, on trouvera que ce sont des monstres, ou des malades d’une maladie particulière. J’en toucherai un mot dans la suite.

S’affirme ici le leitmotiv de la conception de l’unité du genre humain et de l’invariabilité de chaque « espèce ».

Ce passage reprend Bernier, art. cité, p. 135.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : ou des espèces d’avortons, c’est-à-dire d’enfants imparfaitement formés dans le sein de leur mère.

Mais comme ce que je dis ici de l’invariabilité et de l’inaltérabilité de chacune de ces espèces est très important, il faut l’appuyer par des preuves sans réplique, et avertir le lecteur que quand je parle d’invariabilité, j’entends toujours que chaque espèce ne se mêle pas aux autres, mais qu’elle ne s’apparie que dans son espèce même.

Cela posé il faut prouver que chaque espèce n’est pas changée par le changement [mot ici superposé avec : la mutation] de climat, ou (ce qui revient à la même chose) que la même espèce subsiste sous différents climats. La seule expérience des nègres le prouve : car le malheur de leur condition les rendant sujets à être transportés dans tous les pays du pays [sic], ils restent partout, toujours des nègres, aussi bien dans les climats froids que dans les tempérés ; et dans ceux-ci comme dans les plus chauds.

Il est vrai que les nègres perdent dans les pays froids un certain lustre ou hâle qu’ils contractent dans les pays chauds, mais ce lustre ou hâle est très facile à distinguer du fond de leur couleur noire (comme on le verra aisément quand j’aurai rapporté quel est le principe inhérent de cette couleur), et d’ailleurs cela n’est pas plus étonnant que de voir des Européens contracter ce même lustre ou hâle dans les pays chauds, qu’ils n’ont pas dans leur pays natal.

Il faut encore convenir que les nègres ont quelque différence entre eux par rapport à leur noirceur originelle ; il y a des nègres dont le noir est plus foncé, d’autres où il est plus clair, quelques-uns où il est mêlé d’un certain rouge obscur. On sait quelles sont ces diverses nations où les teintes de noir les colorent respectivement ; de même parmi les individus nègres il y a des variétés ; les sanguins sont plus noirs ; les bilieux le sont moins; leurs cheveux prennent diverses nuances ; aux uns ils tendent sur le blond, aux autres sur le rouge, mais à tous ils sont crêpés et semblables à de la laine. Voilà ce qui fait en ce point la différence spécifique ; il en est de même pour la couleur ; l’un est un peu moins noir, l’autre l’est davantage, mais au fond ils le sont tous, et ils transmettent tous également partout ce noir à leurs descendants.

L’auteur adapte la théorie des humeurs d’Hippocrate aux différentes nuances de couleurs des Noirs.

Il en est de même à proportion dans toutes les autres espèces d’hommes, par rapport à ce qui constitue leur spécification.

Les Blancs européens ne sont pas tous également blancs, tant par rapport aux différentes nations que par rapport à chaque individu. Le Norvégien est plus blanc que le Portugais, en général ; et tel Portugais est plus basané qu’un autre homme de même pays ; mais ce sont pourtant toujours également des hommes blancs, qu’il est impossible de confondre avec des nègres. On peut et on doit raisonner de même avec les Asiatiques, Tartares, et Chinois, etc. qui forment la seconde espèce ; et à proportion sur toutes les autres. Il y a entre les différentes nations qui composent les espèces, des variétés légères, il y en a pareillement entre les particuliers, mais ils ont tous le caractère de leur espèce, qui les fait toujours distinguer et reconnaître par ceux qui ont remarqué une fois les traits qui les distinguent.

Voilà comment j’entends l’invariabilité et l’inaltérabilité de ces différents hommes, et cela posé on peut prouver en détail ce que j’ai avancé sur ce sujet par des faits incontestables.

Il y a des nègres à la Baie d’Hudson, au nord du Canada, qui est un des pays du monde les plus froids ; cependant ils y conservent leur noirceur. Le Cap de Bonne Espérance est dans une latitude méridionale à peu près semblable à la latitude septentrionale de l’île de Candie ; donc la température de l’air y doit être à peu près semblable ; cependant cette dernière est peuplée de Blancs et l’a toujours été et l’autre est pleine de Noirs qui sont presque brutes.

Denis Diderot définit lapidairement la « brute », qui « se dit de l’animal considéré comme privé de raison, et par opposition à l’homme », article « Brute », Encyclopédie, 1752, vol. II, p. 452.

L’on a de tous temps trouvé des nègres dans l’intérieur de l’Afrique, c’est-à-dire dans la portion de cette grande contrée qui est sur la zone torride ; mais la partie de l’Amérique méridionale, qui est sous la même zone, n’avait quand on l’a vu pour la première fois aucun nègre, et il est constant que ceux qui y peuvent être aujourd’hui, y ont été amenés par les Européens. Il faut dire la même chose des îles de la Sonde en Asie, etc. Tous [ces] pays ont été trouvés par les voyageurs pleins de peuples d’une espèce de gens, différents des nègres.

Mais il y a plus, c’est que ces nègres que l’on y a transportés, n’y ont pas changé, et sont toujours demeurés nègres, c’est ce que prouvent les lois que les rois d’Espagne ont fait pour le maintien de la bonne police qu’ils ont en Amérique : ceci mérite que l’on s’y arrête un peu ; car les preuves que l’on tire des lois et l’usage d’une nation très politique et attentive à ses intérêts, ont un poids très particulier.

Les lois espagnoles figurent dans Las siete partidas del rey D. Alfonso el Sabio glossadas por… Gregorio Lopez… Partida quarta, corregidas y publicadas por Joseph Berní y Catalá, Valencia, Imprenta de Benito Monfort, 1767. Sur le sujet, lire Bernard Grunberg, « L’esclave noir dans la législation de l’Amérique espagnole des XVIe et XVIIe siècles », dans Esclaves. Une humanité en sursis, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2012, p. 141-160.

Il est constant que si des individus de différentes espèces que j’ai expliquées, s’allient ensemble, les enfants qui naissent de ces unions bigarrées, tiennent de l’un et de l’autre de leurs parents, et sont appelés métis.

Si ces métis continuent de s’allier dans les familles des Blancs européens pendant quatre générations consécutives, l’expérience a fait voir qu’à la cinquième génération, ils perdent totalement les traces de leur origine barbare, et ils deviennent semblables aux Blancs originaires d’Europe

Il y a différentes sortes de ces métis que la nécessité de mon sujet ne me force pas d’expliquer et que la brièveté m’oblige d’omettre ; ils prennent aussi différents noms selon leurs diverses origines combinées. Mais en général, il est usage de dire que les Espagnols excluent totalement tous les métis, des privilèges qu’ils ont accordés aux Blancs naturels espagnols ; ils ne peuvent y parvenir jamais pour eux-mêmes, et leurs descendants n’y peuvent prétendre que lorsque leurs pères, aïeux, bisaïeuls, et trisaïeuls s’étant alliés pendant quatre générations consécutives avec des familles blanches, ils aient perdu tout ce qui les spécifiait, et soient devenus semblables aux Blancs naturels. C’est sur quoi les Espagnols ont fait une loi très sévère, et qui est gardée encore plus sévèrement. Si pendant le cours de ces quatre générations, l’un des individus s’unit à quelque famille barbare, voilà toute l’espérance perdue, et les alliances précédentes avec les Blancs ne leur peuvent plus servir de rien.

Rappelons que pour les sociétés coloniales, les « métis » désignaient les descendances européennes issues de relations avec des Amérindiens ou des Africains. Du latin mixticius, ce terme signifie mixte, mêlé, ou « gens issus de deux nations différentes ». Les Européens surnommèrent les individus de sang-mêlé par des euphémismes provenant du monde animal comme mulâtre, loup ou coyote. La plupart de ces mots ont fourni l’imaginaire utilisé par les artistes ayant représenté les familles métissées sur des tableaux appelés « peintures de castes » (pinturas de castas), qui constituaient un moyen permettant de montrer les caractéristiques des groupes provenant du mélange des populations en Amérique.

Lorsqu’au XVIIIe siècle furent largement appliqués les statuts de pureté de sang, le métissage connaissait une telle ampleur en « Nouvelle-Espagne » que le caractère ségrégatif de l’obsession créole s’exprimait à travers des plaintes. L’accusation de métissage fut alors utilisée pour signaler une personne pouvant avoir des origines « infâmes », appartenir à une « mauvaise race » (mala raza), pour l’empêcher d’entrer dans certaines institutions ou corporations. Le même constat s’appliquait aux procès de refus d’autorisation de mariage (disenso matrimonial), qui aboutira à la loi connue sous le nom de Pragmatique sanction sur les mariages inégaux (1776). Sur le sujet, lire Norma Angélica Castillo Palma, « Le métissage en Nouvelle-Espagne XVIe-XVIIIe siècle », dans Du transfert culturel au métissage. Concepts, acteurs, pratiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », 2015, p. 193-215.

Par là il est clair que ces différentes espèces d’hommes portent toujours avec elles, des traces de leur origine, tant dans leurs personnes que dans celles de leurs descendants ; jusqu’à ce que par une longue suite de générations interrompues avec une seule de ces espèces, celle-ci vienne enfin à prévaloir entièrement dans les enfants qui en naissent. Donc ce n’est pas le climat, ce ne sont pas les aliments, qui peuvent changer des espèces qui ont été une fois déterminées ; il n’y a que la génération qui puisse faire cet effet par des alliances toutes nouvelles, comme il n’y a que la seule génération entre semblables, qui perpétue les espèces en individus invariables.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : les aliments dont je parle ici sont les aliments ordinaires de chaque région, et non pas certains aliments extraordinaires et qui emportent [comportent] des effets singuliers ; cette remarque est absolument nécessaire à faire par rapport à la suite.

On sent bien la nécessité que ces différences (je le répète) ne sont essentielles, et qu’elles ne sont aucunement au fond de la nature humaine ; si ces diversités étaient fondamentales, une espèce ne pourrait s’allier avec l’autre et leur union ne pourrait les changer l’une en l’autre, quelque long temps de générations que l’on peut supposer. Mais quoi que ces variétés ne sont [soient] pas essentielles, elles ne laissent d’être considérables, et de mériter toute l’attention des philosophes.

Il s’agit donc de savoir comment d’un seul homme il est sorti plusieurs espèces diverses, c’est-à-dire comment une seule espèce a dégénéré et changé en plusieurs de ces individus, et même dans le plus grand nombre. Et comment il n’y a qu’une portion de ces individus qui ait conservé son état originaire.

Mais il me semble que l’on peut faire ici cette question : quelle est entre ces six espèces celle qui a conservé son état primitif ; par quelle voie pouvons-nous parvenir à discerner la véritable espèce, des bâtardes ou des dégénérantes [sic] ?

L’auteur du manuscrit identifie ici la dégénération à la bâtardise, mot auquel il octroie un sens racial absent des dictionnaires. « Il y a de deux sortes de bâtards », constate l’avocat et écrivain François-Vincent Toussaint (1715-1772), « les uns simples, tels que ceux qui sont nés de deux personnes libres, c’est-à-dire non engagées dans le mariage, ou dans un état qui les oblige à la continence ; mais qui pouvaient contracter mariage ensemble ; les autres sont ceux qui sont nés d’autres conjonctions plus criminelles, comme les bâtards adultérins et les incestueux », article « Bâtard, ou Enfant naturel, histoire ancienne, moderne et jurisprudence », Encyclopédie, 1752, vol. II, p. 138.

Cette question peut être considérée sous deux faces : sous celle de la physique et celle de la religion.

En la prenant du côté de la physique, il semble que le meilleur moyen de faire cette distinction est de considérer l’espèce qui contient le plus grand nombre d’individus car il paraît que ce doit être celle qui a le mieux conservé sa première origine ; puisque ce qui dégénère est toujours le plus faible, et le moins capable de résister aux impressions étrangères.

Mais à prendre les choses sur ce point-là, si cela faisait exclure les Lapons et les Sauvages de l’Île des chiens, cela rendrait d’un autre côté la question fort indécise entre les Européens, les Chinois, les nègres et les Américains ; et peut-être même peut-on dire que les Européens sont en plus petit nombre que les autres.

Au XVIIIe siècle, la pratique démographique, surtout à l’échelle mondiale, reste aléatoire et fluctuante selon les auteurs.

On ne peut donc guère se déterminer sur le nombre des individus ; à peine si l’on le pourra sur la grande industrie, et la plus grande aptitude aux sciences.

Nous avons fait entendre que l’espèce qui n’aura pas dégénéré, doit être celle qui aura eu plus de force pour résister aux impressions étrangères ; et pour se maintenir dans son état primitif et naturel. Par conséquent les espèces dégénérantes [sic] auront été affaiblies ; au moins jusqu’à un certain point, il sera difficile de concevoir que le cerveau et les nerfs ne se soient pas sentis de cet affaiblissement et de cette dégénération, de là il a dû s’ensuivre dans les espèces barbares, moins d’industrie, moins de capacité pour les arts et pour les sciences, et même selon les divers degrés de cet affaiblissement des organes des sensations internes, une espèce de stupidité, dans quelques-unes de ces espèces humaines, qui les rendra peut-être inaptes à la société civile.

Si l’on prend les choses de ce biais, il n’y a aucun doute que la première espèce (c’est-à-dire celle dont nous sommes nous-mêmes) ne soit la primitive, et pour ainsi dire la Légitime : et que toutes les autres n’aient dégénéré, mais diversement pour la capacité. Et si l’on veut savoir en quel ordre je les place à cet égard, je dirais que les Chinois me semblent le plus approcher de nous ; je mets les Américains au second rang ; les Lapons et les habitants de l’Île aux chiens ensuite ; enfin je mets les nègres au dernier lieu, à cause de leur stupidité générale, et de la barbarie presque bestiale de quelques-uns d’entre eux.

Contrairement à ses prédécesseurs, l’auteur affirme ici sa hiérarchie des « espèces » humaines en soulignant la nature primitive, animale et « stupide », des Noirs, qui serait consécutive de leur dégénération spécifique. L’ordre retenu réunit certaines « espèces » qui étaient distinctes dans son introduction : 1. Les Blancs, dont les Chinois. 2. Les Américains. 3. Les Lapons et les habitants de l’île des chiens. 4. Les Nègres.

[L’auteur réfute ensuite longuement les diverses explications bibliques relatives à l’origine des Africains, dont le mythe de Cham. Il discrédite ces thèses car cela « embarrasserait beaucoup nos savants, puisqu’on ne voit pas pourquoi cette couleur s’est perpétuée dans cette race, et que cette assertion n’est fondée sur aucun témoignage, ni de l’Écriture, ni de la tradition. De plus, il faudrait trouver d’autres hommes changés de façon semblable et miraculeuse pour devenir les pères des autres espèces d’hommes dont nous parlons. C’est pourquoi il faut abandonner cette idée »].

Il y a encore une infinité d’autres hypothèses forgées par différents auteurs pour expliquer cette différence des nègres d’avec les autres hommes. Si je voulais les rapporter et les réfuter toutes, il me faudrait un très gros volume, d’ailleurs j’ai rapporté les plus célèbres et les plus anciennes, et j’ai posé des principes généraux dont il suffit de faire l’application à toutes ces différentes opinions, pour en faire sentir tout d’un coup l’absurdité ; car il est impossible qu’elles satisfassent à tout. Enfin ce que je vais dire, mettra (je crois) la chose dans un si grand jour, que cela fera évanouir les ombres, dont on a voulu obscurcir cette question, en feignant de l’éclaircir.

J’avertis seulement ici qu’il me semble qu’on ne peut pas rendre raison de la noirceur des nègres et de leur dégénération sans poser des principes généraux qui puissent expliquer toute la diversité des couleurs qui différencient les hommes et qui puissent rendre raison non seulement des différentes générations qui sont arrivées jusqu’ici à quelques portions du genre humain, mais encore de toutes celles qu’on peut découvrir ou qui pourront arriver par la suite.

Il faut distinguer trois choses dans la question présente.

Primo. L’état présent et actuel de la peau et cheveux des nègres, dans chaque individu dont le principe physique est inhérent au sujet, ne pas être différent de la conformation propre de cette peau et de ces cheveux ; laquelle est cause qu’ils réfléchissent la lumière de telle et telle façon, et affectent à proportion les sens d’une manière déterminée.

Il faut donc rechercher cette conformation, et par là on satisfera à cette première partie.

Secundo. La cause immédiate, pourquoi tel individu a une peau et des cheveux ainsi conformés.

Et cette cause ne peut être que la génération, comme nous l’avons prouvé ci-devant par avance, et donc nous ne nous y arrêterons pas davantage.

Tertio. La cause originaire, primitive (et certainement éloignée), pourquoi les premiers auteurs de cette race noire ont été ainsi conformés, ou pourquoi leurs ancêtres, auparavant semblables à nous, sont venus à changer et à dégénérer en cette forme bâtarde ?

C’est la partie la plus difficile.

Première question.

Elle se décidera facilement par les découvertes des célèbres anatomistes Malpighi, Littré, et Winslow, comme il n’y a rien au monde de si difficile que de pénétrer parfaitement dans les secrets de la nature, on ne sera pas étonné que trois des plus grand hommes qui aient jamais illustré la connaissance du corps humain, aient été nécessaires pour développer ce mystère, et il y ont chacun contribué pour quelque chose.

Ces trois auteurs, surtout les deux premiers, sont fréquemment cités dans les manuscrits. Nous ne revenons pas sur leurs thèses et hypothèses déjà exposées dans les notes des manuscrits précédents.

La peau de l’homme est composée de trois parties.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Sénac, Remarques sur l’Anatomie d’Heister, à Paris, Vincent, 1724. Malpighi, De organ tactus. Ruysch, Epist I.]

La première qui se présente est la surpeau, ou épiderme. On a prétendu qu’elle était parfaitement blanche dans les nègres, comme dans nous, mais cela n’est pas exactement vrai, Mr Winslow a montré qu’elle était comme une lame très mince de corne noire, ce qui fait l’effet d’un blanc-sale.

La seconde est le réticule, ou tissu réticulaire, le réseau cutané, le corps réticulaire, le réseau de Malpighi, en latin plexus reticularis, ce sont tous des noms synonymes d’une seule et même membrane très mince qui est criblée et percée d’une infinité de petits trous, comme un réseau ; et qui est située immédiatement au-dessous de l’épiderme, à laquelle est attachée cette membrane [qui] est au-dessus de la peau proprement dite, et elle donne passage par les petits trous dont elle est percée, aux houppes nerveuses, qui sont de cette peau ; et qui sont proprement l’organe de la sensation et de l’attouchement, et les affermit dans un état constant.

La troisième est dans la peau proprement dite, elle est immédiatement au-dessous du réticule ; comme ce n’est pas ici un livre d’anatomie, je n’en ferai pas une description plus ample ; parce cela serait inutile à mon but ; il me suffira de remarquer que cette peau proprement dite, ne contribue pour rien à la couche extérieure et apparente du corps humain, parce qu’elle est en tous absolument la même, et qu’elle est recouverte par le réticule et l’épiderme, qui seuls sont et caractérisent cette couleur propre.

Il est néanmoins vrai de dire que la peau proprement dite, participe tant soit peu chez les nègres à la noirceur de son réticule, aussi bien que l’épiderme ; mais ce n’est pas cela qui est le principe physique et inhérent de cette couleur ; comme nous l’allons voir.

Le réticule (tel que nous le venons de décrire) est le siège et le principe de la couleur dans tous les corps humains, quels qu’ils puissent être ; c’est un fait certain, et qui doit tenir lieu d’axiome fondamental en cette matière.

La couleur de cette membrane diffère non seulement dans les divers individus, mais encore dans le même homme, selon les différentes parties de son corps ; par exemple dans la langue, au palais, les joues, etc. Les effets de cela sont connus de tout le monde.

Cela posé, ce réticule (qui a été découvert et démontré pour la première fois par Marcel Malpighi), a dans tous les nègres généralement, une couleur noire comme du charbon de bois ; cela est constant, mais cette couleur étant adoucie par le peu de diaphanéité de l’épiderme, ne paraît que de couleur de suie au travers de celui-ci.

Dans les autres hommes le réticule diffère en couleur, il est blanc chez tous les Européens, et chez tous les Asiatiques, à quelques légères différences d’après ce que nous avons indiqué ci-devant, il est d’un rouge assez vif dans les Américains naturels, lequel y prend différentes nuances, et peut prendre plusieurs autres modifications.

De savoir à présent d’où vient cette différente qualité du réticule ; pourquoi il est noir dans les uns et blanc ou rouge dans les autres ; cela ne peut être sans doute que d’un suc particulier dont il est imprégné, et qui se diversifie dans les divers sujets.

Mais quel est ce suc ?

Malpighi a cru que c’était un suc muqueux et gluant, ou glutineux.

Littré ayant voulu extraire et séparer cette liqueur des vaisseaux qui la contiennent, et ayant fait, pour cet effet macérer une portion de la peau d’un Maure ; pendant sept jours dans de l’eau tiède, et un autre morceau dans de l’esprit de vin ; en ayant fait bouillir dans de l’eau, tous ces puissants dissolvants ne purent jamais extraire ce suc ; ce qui fit conclure à Littré que cette liqueur était chimérique, et que la couleur noire du réticule des Maures venait de son tissu particulier, et de sa conformation originaire.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Histoire de l’Académie royale des sciences de 1702, p. 30.

Mais il parait que Mr Littré se trompe ; du moins si son sentiment était vrai, il en faudrait conclure que la couleur des Maures est une simple dégénération, un changement arrivé depuis la première création de l’homme ; il faudrait dire au contraire que cela vient d’une formation primordiale qui serait particulière dans ces hommes-là ; puisqu’enfin le tissu intime des membranes du corps humain ne peut pas changer par quelque accident qui y survienne sans que le sujet ne périsse ; au lieu que ce changement y subsiste depuis un grand nombre de siècles, et se perpétue de race en race, sans que nous voyons que la vie et la santé des sujets en souffre sensiblement : ainsi je ne vois pas comment on pourrait accorder les suites de l’opinion de Mr Littré avec les principes de notre religion.

Il est vrai que Mr Littré joint au tissu de cette membrane l’action d’un air très échauffé pour produire l’effet que nous voyons dans les nègres ; mais nous avons déjà vu ce que nous devons penser de cette manière de raisonner.

Pour moi je vois que ce suc, quoiqu’on ne puisse le tirer [l’extraire] par une longue macération, ne laisse pas d’exister néanmoins ; la preuve en résulte de ce qu’il teint de sa couleur, et la peau proprement dite, et l’épiderme, selon la remarque judicieuse de Mr Winslow, s’il n’y avait pas un suc dans cette membrane jamais on ne verrait un tel effet.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Exposition anatomique.

Il est vrai que ce suc est fort fixe, et qu’on ne peut le tirer par artifice, à moins que la partie qui le contient ne soit un peu corrompue (c’est ce que d’autres expériences nous apprennent), mais cela ne suffit pas pour en nier l’existence.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : albinus.

À l’égard de l’origine de ce suc, on ne peut douter qu’il ne vienne du sang et de la lymphe, qui sont portés dans cette membrane réticulaire par les vaisseaux ordinaires, mais qui y reçoivent une préparation, une élaboration, dont les organes et les moyens échappent à toutes nos recherches et à toutes nos connaissances. Il faut s’arrêter ici, c’est ce qui nous arrive à tout moment ; nous faisons quelques pas plus loin que les autres hommes ; mais il vient toujours un terme où il faut demeurer, et ce terme est toujours en deçà de l’infiniment petit, ou de l’infiniment grand.

Mais on ne peut raisonnablement douter que ce ne soit ce suc muqueux qui par ses exhalaisons, et par ses parties les plus subtiles (que la transpiration conduit au dehors) ne communique à la peau des Maures cette qualité huileuse et douce, qui les distingue d’une façon si remarquable. Du moins je ne vois pas à quelle autre cause on pourrait attribuer cet effet, qui accompagne toujours la noirceur de la peau.

Je ne doute pas non plus que la grosseur des lèvres, l’enfoncement du nez, la blancheur des dents, qu’on remarque aussi d’une manière particulière dans les nègres, ne soient l’effet éloigné de ce suc de la membrane réticulaire ; il est vrai que la liaison de ces choses ensemble n’est point aisée à découvrir, mais on peut semblablement la conjecturer très vraie par l’union de tous ces effets dans les mêmes sujets ; cela montre que ces choses sont une suite les unes des autres ; voilà à ce qu’il me semble tout ce qu’on peut dire là-dessus, car ce point est très obscur.

Il faut raisonner de même sur la qualité spécifique des cheveux des nègres ; mais comme cela a été proposé en particulier dans le programme sur lequel je travaille, comme un problème à résoudre ; il ne faut pas se contenter de généralités.

L’origine de tous les poils du corps humain est sous la peau, dans la graisse : donc pour parvenir au dehors il faut qu’ils traversent et percent la peau proprement dite, le réticule de Malpighi, et l’épiderme, ce qu’il faut bien observer.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Leeuwenhoek dans les Actes de Leipzig, 1683, p. 511. Ruysch, Epistolae I et le Trésor anatomique.

Tous les poils sortent et certains corpuscules ovales, qu’on appelle oignons à cause de leur figure, le célèbre Mr Chirac en a donné la description ; Heister trouve fort apparent que les poils viennent des nerfs ; et Ruisch avec Leeuwenhoek pensent que c’est une continuation ou une expansion des houppes nerveuses : on convient d’ailleurs qu’ils sont vasculeux, et leurs racines sont baignées d’une humeur.

Surintendant du Jardin royal des plantes médicinales (1718) et premier médecin de Louis XV (1730), Pierre Chirac (1657-1732) a notamment écrit l’Extrait d’une lettre écrite à Mr. Regis l’un des quatre commis pour le Journal des Savants. Sur la structure des cheveux (1688), où il compare la racine de ces filets délicats à celle des plantes bulbeuses, précise leur mode de nutrition et d’accroissement, ainsi que leurs altérations.

Anatomiste, botaniste et chirurgien allemand, Lorenz Heister (1683-1758) est l’auteur de Programma anatomicum quo inquiritur an sanguis circulus veteribus fuerit incognitus (1714).

Médecin néerlandais, professeur d’anatomie et de botanique, Frederik Ruysch (1638-1731) est l’auteur de Epistolae anatomicae problematicae (1696-1701) et de Thesaurus anatomicus (1701-1716).

Antoni van Leeuwenhoek (1632-1723) est un commerçant et savant néerlandais connu pour ses améliorations du microscope et l’un des précurseurs de la biologie cellulaire et de la microbiologie. Il est notamment l’auteur de Anatomia, seu Interiora rerum, cum animatarum tum inanimatarum (1687).

De là il faut conclure que ces espèces de plantes [sic] doivent varier en nature, force et couleur, selon la qualité du terroir (s’il est permis de se servir de ce terme) où elles croissent ; le suc dont elles sont environnées.

« Terrain, ou espace de terre considéré selon ses qualités : on dit un bon terroir, un terroir ingrat, un terroir humide, sec, marécageux, pierreux, sablonneux, gras, maigre, stérile, fertile, à vigne, à blé, etc. », Diderot, article « Terroir, agriculture », Encyclopédie, 1765, vol. XVI, p. 186. Sur le sujet, lire Thomas Parker, Le Goût du terroir. Histoire d’une idée française, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Tables des hommes », 2017.

L’on voit cela sensiblement par expérience journalière ; les cheveux des enfants sont plus doux que ceux des adultes, la barbe devient plus dure à mesure qu’on avance en âge ; enfin tous les cheveux blanchissent dans la vieillesse à tous les hommes généralement.

Si donc les cheveux rencontrent un suc étranger dans le terrain qui les porte ; s’ils sont obligés de passer par une membrane imprégnée d’un suc plus épais et plus tenace qu’il ne l’est chez les autres hommes ; cette espèce de poil s’en sentira ; elle prendra moins de nourriture ; elle sera donc courte et fine, telle qu’on l’observe dans les nègres.

À l’égard de la frisure, elle est dans les cheveux de la figure des pores par où ils passent : s’ils sortent par des pores tortueux et irréguliers, ils y prennent la même configuration ; s’ils sont exposés à l’air, ils ressortent leurs fibres dans le même arrangement qu’elles ont reçu à leur passage. Il faut donc dire que la membrane réticulaire donne dans tous les nègres une inflexion aux pores par où passent leurs cheveux et leur barbe, et voilà (à ce qu’il me semble) ce qu’on peut dire de plus apparent sur ce point obscur et difficile, car d’attribuer la frisure de cette barbe et de ces cheveux à la chaleur du climat avec Pline, ce serait extravaguer.

« Il est hors de doute que les Éthiopiens sont rôtis par la radiation de l’astre tout proche et ont en naissant l’air brûlés du soleil, que leur barbe et leurs cheveux sont crêpus (uibrato), tandis que dans la zone contraire (aduersa) les races ont la peau blanche et glacée, avec de longs cheveux blonds ; le froid raide de l’air rend ces derniers sauvages (truces), sa mobilité rend les autres sages (sapientes) […]. Mais dans les deux régions les êtres sont de grande taille, là sous la poussée des feux, ici nourris par l’humidité », Pline l’Ancien, Histoire naturelle, II, 80.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Sénac sur l’Abrégé anatomique d’Heister.

Seconde question.

Sur la cause immédiate de la noirceur dans chaque individu des nègres.

Nous avons dit ci-devant que cette cause ne peut être que la génération, en tant que cet individu a été progénéré par des nègres qui ont fait leur semblable, et avons donne des preuves suffisantes de ce fait ; ainsi nous n’aurons plus rien à dire sur ce point ; car nous ne le pourrions traiter convenablement qu’en examinant cette question générale : pourquoi tous les animaux produisent leurs semblables, ce qui sortirait hors de mon sujet ? Il me doit suffire que j’ai prouvé (à ce qu’il me semble sans réplique) que les Noirs sont engendrés par des Noirs, et qu’ils ne sont produits que par eux ; et vice versa, que les nègres produisent toujours des nègres en quelque partie du monde qu’on les conçoive, et cela suffit pour répondre à la seconde question.

Ce néologisme de l’auteur évoque le « vieux mot » « progénie » que Trévoux cite comme synonyme de « race », article « Progénie »,, t. V, p. 1124.

Troisième question.

Quelle est la cause de la dégénération des nègres ; et même en général de tous les autres hommes, qui sont différents en quelques points accidentels de l’état primitif et originaire du genre humain ?

J’ai fait savoir ci-dessus que cette cause ne pouvait être l’air ni le climat ; reste à avoir recours pour un effet si singulier aux aliments, ou quelque chose dans les hommes qui ont dégénéré, ont fait leur nourriture, et qui a fait en eux ce changement étonnant.

Mais d’abord il faut exclure formellement les aliments ordinaires dont usent tous les hommes sans risque et sans danger, dans tous les pays du monde ; car l’expérience a montré que les nègres transportés dans des contrées très différentes les unes des autres, y ont usé des aliments communs et ordinaires à chaque région ; sans qu’ils aient pour cela été altéré en rien, ni en bien ni en mal ; et il faut dire la même chose à proportion de toutes les autres espèces humaines sans aucune exception.

Il faut donc recourir à des aliments extraordinaires que la disette, la nécessité, la misère fait employer ; qui nourrissent le corps dans l’instant qu’on les prend, et dont on ne s’aperçoit pas aussi fort les funestes effets ; mais qui à la longue peuvent produire ces effets surprenants ; il faut de plus assigner un temps et des circonstances dans lesquels ces aliments étranges ont pu être plus abondants, et ont dû être plus assidûment consommés. C’est ce que je me propose de faire.

Mais afin de me faire mieux entendre, il est nécessaire que je prouve par plusieurs exemples sensibles les suites véritablement merveilleuses que peuvent avoir certains aliments singuliers, soit en bien soit en mal.

Les expériences faites par Mr Belchier en Angleterre depuis quelques années montrent que la racine de garance mêlée dans les aliments de plusieurs animaux, rougit en assez peu de temps les os de ces bêtes, sans faire aucune impression sur les cartilages et sur les autres parties voisines : ces expériences ont été réitérées avec le plus grand soin à l’Académie des sciences de Paris.

Lire l’article du médecin et chirurgien John Belchier (1706-1785), « A further Account of the Bones of Animals being changed to a Red color by Aliment only », Philosophical Transactions of The Royal Society of London, October 1736, no 442, p. 287-288.

Diderot rappelle « quelques phénomènes singuliers » de cette plante d’après les remarques de Belchier sur « les os d’un pourceau qu’on avait nourri avec du son chargé d’un reste d’infusion de racine de garance, étaient teints en rouge. Il fit prendre de la racine pulvérisée à un coq, dont les os se teignirent aussi de la même couleur. M. Duhamel est revenu sur ces expériences qu’il a réitérées avec le même succès que Belchier, sur les poulets, les dindons, les pigeonneaux, et autres animaux. Dès le troisième jour un pigeon avait ses os teints. Ni tous les os dans un même animal, ni les mêmes os en différents animaux ne prennent pas la même nuance. […] Si on cesse de donner en nourriture les particules de garance, les os perdront peu à peu leur teinture. Les os les plus durs se coloreront le mieux. […] Les plus rouges y perdent de leur couleur ; les autres blanchissent tout à fait en moins d’un an. La moëlle de ces os teints, et toutes les autres parties molles de l’animal conservent leur couleur naturelle », article « Garance, histoire naturelle botanique », Encyclopédie, 1757, vol. VII, p. 479.

L’auteur fait allusion à deux articles d’Henri Louis Duhamel du Monceau (1700-1782), physicien, botaniste et agronome, membre depuis 1738 de l’Académie des sciences, dont il fut élu trois fois Président : « Sur une racine qui teint les os en rouge, Histoire de l’Académie royale des Sciences, année 1739, Paris, Imprimerie royale, 1741, p. 26-29 et « Sur une racine qui a la faculté de teindre en rouge les os des animaux vivants », Mémoire présenté à l’Académie royale des sciences le 8 avril 1739, Mémoires de l’Académie royale des sciences, année 1739, ibid., p. 1-13.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Transactions philosophiques, année 1736. Cette racine pénètre jusque dans l’intérieur des os et ne peut plus être ôtée à leur substance.

Les Hollandaises qui sont demeurées à Batavia dans l’île de Java (qui est une de celles de la Sonde) ne peuvent plus allaiter leurs enfants quand elles ont usé des aliments de cette île ; leur lait y devient salé, et les enfants ne le peuvent souffrir, il faut que les enfants soient nécessairement allaités par des femmes originaires de ces îles.

Probablement issue d’un récit de voyage, cette information rejoint les observations plus générales de l’époque sur l’allaitement maternel, prôné par la philosophie des Lumières contre le recours aux nourrices, et les recherches, plus spécifiques, des maladies inhérentes à la qualité du lait. Diderot met ainsi en garde contre « l’usage trop continué d’aliments gélatineux, austères, acides, etc. Il est inconcevable avec quelle rapidité les vices des aliments se communiquent au lait, et quelle impression ils y font ; c’est un fait connu de tout le monde, que le lait d’une nourrice devient purgatif lorsqu’elle a pris quelque médicament qui a cette propriété. Olaus Borrichius raconte que le lait d’une femme qui fit usage pendant quelques jours d’absinthe, devint d’une amertume insoutenable. Salomon Branner assure avoir vu sortir par une blessure à la mamelle, de la bière inaltérée qu’on venait de boire, ce qui doit être un motif pour les nourrices d’éviter avec soin tous les mets trop salés, épicés, les liqueurs ardentes, spiritueuses, aromatiques, etc. et un avertissement aux médecins de ne pas trop les surcharger de remèdes », article « Lait, maladies qui dépendent du, médecine, pathologie », Encyclopédie, 1765, vol. IX, p. 212. Sur le sujet, lire Marie-France Morel, « Théories et pratiques de l’allaitement en France au XVIIIe siècle », Annales de démographie historique, Paris, Belin, 1976, p. 393-427.

Busbecq (homme savant et de qualité) rapporte comme témoin oculaire, qu’il y a un certain canton de l’Anatolie où les chèvres qui y paissent, produisent un poil très beau, et très doux ; dont on fait des étoffes très estimées ; si l’on en fait sortir ces animaux, leur poil change de nature dès qu’ils ont gouté de l’herbe d’un autre canton.

L’auteur se réfère à Ogier Ghiselin de Busbecq (1522-1592), diplomate et botaniste flamand, auteur de Epistolae ad Rudolphum II. Imperatorem e Gallia scriptae (1630).

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Epist I, édition de 1633, p. 80.

Nos chiens dès qu’ils sont transportés en Guinée, et qu’ils ont goûté des aliments de cette région, cessent d’aboyer ; leur poil y devient rude, en un mot ils dégénèrent d’une manière à n’être plus reconnaissables.

Willem Bosman relate cette transformation physique des chiens occidentaux exportés en Guinée : « Après qu’ils ont multiplié trois ou quatre fois, ils perdent entièrement la faculté d’aboyer ; car l’aboiement d’un chien que l’on transporte dans ce pays, ressemble plutôt à un hurlement épouvantable », Voyage de Guinée contenant une description nouvelle et très exacte de cette côte où l’on trouve et l’on trafique l’or, les dents d’éléphant, et les esclaves, [1704], Autrecht, Antoine Schouten, 1705, p. 240-241.

L’auteur se réfère au livre de Christian Heinrich Erndtel (1676-1734), Warsavia physice illustrata, sive de aere, aquis, locis et incolis Warsaviae eorundemque moribus et morbis tractatum, cui annexum est Viridiarium vel catalogus plantarum circa Warsaviam nascentium, autore, Dresdae : apud J.-C. Zimmermanni haeredes et J. N. Gerlachium, 1730. Il s’inspire en fait de l’essai Sur la structure des cheveux (1688), où Pierre Chirac avait étudié cette maladie. Le médecin et encyclopédiste français Jean-Joseph Menuret, dit Menuret de Chambaud (1739-1815), de l’école de Montpellier, décrit longuement cette « maladie, dont le principal symptôme et celui de qui elle tire son nom est un entrelacement indissoluble des cheveux ; le mot plica est latin, il signifie entrelacement ; on ajoute communément, même en français, l’épithète latine polonica, parce que cette maladie est très familière aux Polonais, et presque endémique dans leur pays », article « Plica polonica, médecine pratique », Encyclopédie, 1765, vol. XII, p. 767.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Cela arrive à tous les chiens qui sont transportés dans d’autres lieux de la zone torride.

Sans évoquer la nourriture chevaline, Menuret situe l’origine de cette maladie d’après les historiens polonais « vers l’année 1287 sous le règne de Lescus le noir en Pologne, temps auquel les Tartares firent une irruption dans la Russie rouge : ces peuples, dit Spondanus, naturellement méchants, magiciens et empoisonneurs, corrompirent toutes les eaux du pays par le moyen des cœurs qu’ils avoient arrachés de leurs prisonniers, qu’ils jetèrent dans les rivières après les avoir remplis d’herbes venimeuses, et où ils les retenaient avec des broches. Les eaux ainsi infectées donnèrent la mort à ceux qui en burent d’abord, ou portèrent dans leur sang les semences de la funeste maladie dont il s’agit. Cette disposition vicieuse des humeurs a dû se transmettre des pères aux enfants, répandre au loin et multiplier beaucoup le plica, elle a pu être favorisée par la nature de l’air, du climat, par la qualité permanente des eaux, des aliments, par la façon de vivre, par l’irrégularité de régime, par la complication avec la vérole, ou le scorbut, maladies avec lesquelles elle a, comme on voit, beaucoup de rapport, et par lesquelles elle est extrêmement aigrie », ibid., p. 768.

Il y a une grande quantité d’autres animaux de qui on peut à proportion assurer la même chose, et au contraire on en voit qui en changeant de climat s’améliorent et deviennent plus excellents qu’ils ne l’étaient dans le lieu de leur origine. Ces détails me mèneraient trop loin.

Les Polonais sont sujets à une maladie qu’on appelle plica polonia en français la plie ; cette maladie est fort extraordinaire ; elle attaque (à ce qui me semble) la racine des cheveux, et elle cause des symptômes quelquefois très cruels et très funestes ; on ne saurait imaginer les visions qu’on a débité sur ce sujet. Enfin, après des recherches très profondes et très exactes, on a trouvé que ce mal venait des chevaux tartares ; mais direz-vous, comment cela a-t-il pu se communiquer des chevaux tartares aux hommes de la Pologne ? Voici comment. Les Tartares se nourrissent en grande partie de chair de cheval et de lait de jument : ces Tartares ont autrefois fait des courses très longes et des invasions très fréquentes en Pologne ; dans ces occasions ils ont eu commerce avec plusieurs femmes de ce pays-là ; les enfants qui en sont provenus ont pris de là une maladie qui ne peut venir qu’à des hommes nourris de chair de cheval, ou qui ont été engendrés de ces hommes ; ces enfants demi-Tartares ont ensuite contracté des alliances avec d’autres familles saines, qu’ils ont infecté ; et par ces mariages réitérés cette qualité dommageable tirée de la chair des chevaux s’est communiquée dans tous ces pays-là et y a rendu la plie une maladie très commune : on aurait peine à le croire si cela n’était attesté par des gens très instruits.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Voyez l’ouvrage intitulé Varsavia illustrata.

Il y a en Sicile un poisson qui donne la gale à ceux qui en mangent.

Jean-Baptiste Sénac (1693-1770), chimiste et médecin français, précurseur de la cardiologie, fut conseiller d’État et premier médecin de Louis XV, surintendant des eaux minérales du royaume. L’ouvrage auquel l’auteur fait allusion est une fausse attribution compilée par le médecin et chimiste Georg Ernst Stahl (1659-1734) : Nouveau cours de chimie, suivant les principes de Newton et de Sthall [sic], avec un discours historique sur l’origine et les progrès de la chimie, [1723], Paris, Jacques Vincent, 1737. On y lit : « Lyster prétend qu’il y a en Amérique une espèce de poisson qui, lorsqu’on en mange, donne la vérole […]. Il y a en Sicile un poisson qui donne la gale », p. LX.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Sénac de l’Académie des sciences de Paris, préface du cours de chimie.

La boisson des eaux de neige donne dans certaines vallées des Alpes des goitres, qui sont si communs dans ces cantons-là, qu’on assure que quelques-uns des plus simples de ces pauvres goitreux, se sont bien des fois étonnés de ce que tous les hommes n’étaient faits comme eux ; mais je ne voudrai pas garantir ce dernier trait qui n’est peut-être qu’une exagération plaisante.

Le docteur et chirurgien Antoine Louis (1723-1792) décrit cette « tumeur indolente, mobile et sans changement de couleur à la peau, qui vient au-devant de la gorge. Les Savoyards et tous les habitants des montagnes sont fort sujets à cette maladie ; on attribue cette endémie aux eaux et neiges fondues et de sources froides qu’ils sont obligés de boire », article « Goetre, terme de Chirurgie », Encyclopédie, 1757, vol. VII, p. 730. L’article sur le sujet le plus virulent émane de Jean Le Rond D’Alembert (1717-1783) qui dépeint ainsi cette « espèce d’hommes » native du Valais : « Ils sont sourds, muets, imbéciles, presque insensibles aux coups, et portent des goitres pendants jusqu’à la ceinture […]. Ils s’abandonnent aux plaisirs des sens de toute espèce, et leur imbécilité les empêche d’y voir aucun crime. La simplicité des peuples du Valais leur fait regarder les crétins comme les anges tutélaires des familles, et ceux qui n’en ont pas se croient assez mal avec le ciel. Il est difficile d’expliquer la cause et l’effet du crétinage [sic]. La malpropreté, l’éducation, la chaleur excessive de ces vallées, les eaux, les goitres même, sont communs à tous les enfants de ces peuples. Ils ne naissent pas cependant tous crétins », article « Crétins, histoire moderne », Encyclopédie, 1754, vol. IV, p. 459.

Le plus beau sang du monde est (à ce qu’on m’assure) celui des Georgiens et des Colches ; on ne peut attribuer cette heureuse singularité qu’à ce qui fait leur principale nourriture et qui est particulière à ce pays-là ; c’est une sorte de petite graine, qu’ils appellent gom, [utilisée dans] une sorte de bouillie ou de pâte nourrissante, mais un peu froide. On corrige cette froideur par le vin du pays qui est très excellent, et il en résulte une nourriture très saine et très agréable, comme l’ont expérimenté ceux qui ont été forcés de s’y accoutumer pendant quelque temps.

Jaucourt confirme : « Ils sont, dit Strabon, plus grands et plus beaux que les autres hommes, et les géorgiennes plus grandes et plus belles que les autres femmes. Le sang de Géorgie est le plus beau du monde, dit Chardin : la nature, ajoute-t-il, a répandu sur la plupart des femmes des grâces qu’on ne voit point ailleurs ; et l’on ne trouve en aucun lieu ni de plus jolis visages, ni de plus fines tailles que celles des géorgiennes », article « Géorgie, géographie », Encyclopédie, 1757, vol. VII, p. 640.

Pour les historiens actuels, la Colchide constitue le premier royaume géorgien. Jaucourt ne fait nulle mention de la beauté de ce peuple et oppose la mythifiée et riche « ancienne Colchide, aujourd’hui la Mingrelie », située « au fond de la mer Noire, entre la Circassie, la Géorgie, et l’Aladulie », à l’actuel pays, pauvre et sans ressource, livré à l’esclavage des Turcs et des Persans, article « Colchide, géographie ancienne », Encyclopédie, 1753, vol. III, p. 613.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Chardin, Voyage de Perse.

L’auteur s’inspire ici de Jean Chardin (1643-1713), voyageur et écrivain français connu pour son Journal du voyage du Chevalier Chardin en Perse et aux Indes orientales, par la mer Noire et la Colchide (Londres, Moyse Pitt, 1686), où l’on peut lire que le gom, « grain ordinaire » ressemblant « au millet », est d’une pâte aussi blanche « que la neige ». […] « Les Turcs appellent ce pain pasta, les Mingreliens » gom. […] « j’y pris tant de goût, que j’eus après de la peine à la quitter pour reprendre le pain ordinaire. Je m’en trouvais fort bien, et j’en avais le corps mieux disposé qu’auparavant. […] Il faut boire du vin pur lorsqu’on en mange, pour corriger et tempérer sa qualité froide et laxative », p. 74-75. En restreignant l’usage de ce pain aux Géorgiens et aux Colches, l’auteur du manuscrit élude la vaste zone géographique esquissée par Chardin : « Les Circassiens, les Mingreliens, les Géorgiens tributaires de Turquie, les Abcas, les habitants du Caucase, tous ceux qui habitent les côtes de la Mer noire depuis le détroit des Palus Meotides jusqu’à Trebisonde, ne vivent que de cette pâte », ibid., p. 74.

On a été fort longtemps en peine quelle pouvait être l’origine du mal vénérien, lues venerea, autrement [dit]le mal de Naples ; on sait bien en général qu’il vient de l’île de Saint Domingue où les anciens habitants (aujourd’hui entièrement extrêmement exterminés) en étaient misérablement infectés lorsque Christophe Colomb y aborda ; et de qui ses soldats le prirent et le répandirent de proche en proche, jusqu’aux extrémités de l’univers : mais on ne saurait pas d’où ces insulaires l’auraient pris : il fallait bien pourtant qu’ils l’eussent gagné par quelque autre voie que par celle de la génération, parce qu’il devait se trouver quelqu’un qui ne l’eut pas eu par un accouplement impur, mais qui l’eut eu par quelque autre voie ; et qui fut le premier dans ce cas : Lister croyait que c’était un certain poisson qui aurait fait cet étrange effet ; mais enfin le savant Mr Astruc dans son traité sur ce sujet, nous a voilé tout le mystère.

L’auteur joue sur l’ambiguïté entre les deux maladies contagieuses : la « petite vérole » (« variole ») et la « grosse variole » (ou « syphilis »), celle qui fait l’objet de son commentaire et « se contracte ordinairement par le commerce avec une femme débauchée. Venerca lues, morbus Neapolitanus. On l’appelle en France mal de Naples, parce que les soldats en furent infectés au royaume de Naples sous Charles VIII. […] Les Italiens l’appellent mal Francese, parce que les Français en furent les premiers atteints, et on crut qu’ils l’avaient apporté. Les Espagnols le nomment farva des Indias. […] Hièrrera dit que les Espagnols ont apporté la vérole au Mexique, bien loin de l’y avoir prise », article « Vérole, grosse », Trévoux, t. VI, p. 627. Ignorant l’origine de la petite vérole, Jaucourt livre une version plus historique de sa propagation que l’auteur du manuscrit : « On sait seulement que les Arabes l’apportèrent en Égypte lorsqu’ils en firent la conquête sous le calife Omar ; qu’elle se répandit avec eux dans tous les lieux où ils portèrent leurs armes, leur religion et leur commerce, savoir dans l’Égypte, dans la Syrie, la Palestine, la Perse, la Lycie, le long de côtes de l’Afrique, et de-là en Espagne, d’où elle passa avec les Européens dans toutes les autres parties du monde connu », article « Vérole, petite, histoire de la médecine », Encyclopédie, 1765, vol. XVII, p. 80.

Médecin et naturaliste britannique, Martin Lister (vers 1638-1712) publia de nombreux articles dans les Philosophical Transactions. Son œuvre principale fut l’Historiae animalium (1678).

Médecin théoricien français, Jean Astruc (1684-1766) est l’auteur d’importants ouvrages sur la syphilis, les maladies vénériennes et la gynécologie-obstétrique. Vers 1726, il est médecin ordinaire du duc Louis d’Orléans (1703-1752), puis en 1730 médecin consultant de Louis XV (1710-1774) et titulaire de la chaire de médecine au Collège royal (1731), enfin Docteur régent de la Faculté de médecine de Paris (1743), devenant le premier professeur de Montpellier à enseigner dans la capitale. Astruc pense que les maladies vénériennes dépendent du même « virus » (venin ou poison, cause cachée), décrit comme un principe « inflammatoire, corrosif, coagulant, fixe, de nature acide ou salée », et que toutes les maladies vénériennes évoluent vers la syphilis. Il défend aussi la théorie américaniste de la syphilis apportée en Europe avec le retour de Christophe Colomb. Sur sa thèse de l’iguane, lire De morbis venereis libri sex, [1736], Venetiis, Mariam Lazzaroni, 1741, p. 71 et p. 611.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Joannes Astruc, De morbis venereis editio altera.

C’est la chair d’un certain serpent nommé iguane qui cause tout ce mal ; ce serpent n’a aucun mauvais goût et l’on n’en sent pas d’abord de mauvais effets en le mangeant ; mais il porte avec lui un secret venin, qui n’attaque pas d’abord le cœur, ni le cerveau, ni le poumon, mais qui va se déposer dans les organes de la génération, où il fait un ravage affreux, et se communique par le commerce charnel : la preuve en résulte de ce que tous ceux qui ont été assez malheureux et assez imprudents pour manger de la chair de ce fatal animal gagnent le mal vénérien ; sans même avoir jamais eu commerce avec qui que soit qui en fut atteint ; et que ceux qui en ont été attaqués et parfaitement guéris, ressentent de nouveau leurs premières douleurs et leurs anciens symptômes.

Ici identifié à un serpent, donc potentiellement diabolique, l’iguane est décrit par Trévoux comme un « animal amphibie » peu avenant d’Amérique latine : « Ils sont horribles à voir, ils ont les pieds et la tête semblable à un lézard. Leur corps est deux palmes et demie de long, et gros d’une palme », « leur queue a quatre ou cinq palmes de longueur. Quand on les prend ils montrent les dents, mais sans mordre. C’est un mets très délicat, et c’était la nourriture ordinaire des rois de la Cuba », article « Iguana », t. IV, p. 115. De son côté, Jaucourt souligne la beauté de leurs couleurs, chez les uns mi brune mi grise, chez les autres d’un « beau vert, marqueté de taches noires et blanches. Du col à la queue règne une chaîne d’écailles vertes, aplaties et dentelées dans les bords. Le cabinet du sieur Seba donne la description et la figure des plus beaux iguanas », article « Iguana », zoologie », Encyclopédie, 1765, vol. VIII, p. 550. L’encyclopédiste se réfère à Albertus Seba (1665-1736), Cabinet of natural curiosities: « Locupletissimi rerum naturalium thesauri », 1734-1765: based on the copy in the Koninklijke Bibliotheek, The Hague, préface de Irmgard Müsch, Rainer Willmann et Jes Rust. English translation by Anne Hentshel, Malcolm Green. French translation by Anne Charrière, Annie Berthold, Cécile Carrion, Köln, London, Paris, etc., Taschen, 2005.

Je prie le lecteur de faire ici une sérieuse attention ; voilà l’exemple palpable d’une sorte de venin qui n’attaque pas directement les forces vitales de l’homme, mais qui va se jeter sur une partie unique et singulière ; pourquoi ne dirons-nous pas à présent que la dégénération de certaines races d’hommes, vient d’avoir mangé quelque aliment extraordinaire, dont l’effet était de jeter un venin secret sur le réticule de Malpighi, et d’y faire un changement considérable qui s’est ensuite transmis par la génération ; par la règle constante que tous les animaux engendrent leurs semblables ?

Mais (direz-vous) quel est précisément cet aliment extraordinaire et pernicieux, qui a pu produire cet effet, par rapport aux nègres qui font l’objet de la présente recherche ?

On ne le peut pas encore déterminer parce que l’intérieur de ce pays [l’Afrique] nous est très peu connu ; et cela ne peut jamais être parfaitement éclairci que par des perquisitions [expéditions] exactes qu’on ne sera pas en état de faire dans un pays habité par des nations si féroces et si insociables ; mais il ne faut pas douter qu’on ne le découvrit si l’on avait la commodité d’en faire les recherches.

L’auteur joue ici sur la confusion paradoxale entre une réalité historique attestée par tous les voyageurs et compilateurs de l’époque (celle d’une Afrique seulement connue à travers ses côtes), et le fantasme d’une nature africaine préjugée « féroce » (mot que l’époque réserve le plus souvent aux animaux) et « insociable », c’est-à-dire « qui se refuse à tout ce qui lie les hommes entre eux », selon la définition de Diderot, article « Insociable », Encyclopédie, 1765, vol. VIII, p. 790.

On n’est pas pour cela autorisé à nier ce que j’avance ; comme on n’aurait pas eu de raison de nier la prétention de quelqu’un qui aurait dit, il y a un siècle, que la vérole venait d’avoir mangé quelque aliment pernicieux, et qui l’aurait prouvé par le seul raisonnement ; quoi qu’il ne le pût pas encore démontrer par l’expérience.

Mais quand même on ne le pourrait pas un jour confirmer de cette manière, cela ne détruirait pas entièrement mon hypothèse, parce que cet aliment singulier et mauvais qui a fait cet effet, est [a] peut-être disparu aujourd’hui ; et qu’il n’a peut-être été produit que d’une manière passagère, par un des effets momentanés qui ont suivi le Déluge universel.

Pour expliquer ma pensée, il faut reprendre les choses de plus haut. Il faut observer :

1. Que la terre est partout remplie d’une quantité innombrable de semences diverses, d’insectes, et de plantes ; qui ne demandent autre chose pour se développer qu’une occasion favorable, des circonstances convenables à leur nature. Cela posé, il est aisé de voir que si ces circonstances viennent à se rencontrer et à ne durer que quelque peu de temps, qu’elles cessent ensuite tout à fait ; il naîtra pour lors (c’est-à-dire pendant ce peu de temps) dans les lieux en question des insectes et des plantes qu’on n’y aurait jamais vu auparavant, et qu’on n’y verra plus dans la suite.

2. Remarquez que le Déluge universel a eu deux sortes d’effets : de[s] permanents et de[s] passagers.

Les permanents sont connus de tout le monde, ce sont les changements qu’il a causé sur la surface de la terre, les dépôts de corps maritimes sur les montagnes, dans toutes les parties du continent ; et que l’on retrouve tous les jours, etc.

Les passagers (auxquels personne ne fait attention) ont été les suites que cette énorme masse d’eau salée a dû causer sur la terre par son poids, ainsi que par sa salure ; suites qui n’ont dû se faire sentir qu’autant que la terre a été soulagée et détrempée par ces eaux et qui ont dû disparaître enfin à mesure qu’elle s’est desséchée et raffermie.

Or dans ce temps que la terre était ramollie et toute pleine de cette eau salée, il a dû éclore de cette grande humidité (combinée avec la chaleur de la zone torride surtout) des quantités innombrables d’insectes inconnus, et de plantes nouvelles ; insectes et plantes qui dans la suite ne trouvant plus de circonstances semblables pour croître et végéter ont disparu entièrement, ou du moins ne paraissent plus que rarement aujourd’hui.

Il a donc dû paraître sur toute la surface de la terre après le Déluge (et particulièrement en Afrique et dans les autres pays chauds), bien des choses nouvelles et singulières ; comme par exemple, on vit avec une grande surprise à Londres au siècle passé, après l’affreux incendie qui désola cette ville, paraître sur plus de 200 arpents de terre, une espèce de plante nommée erysimum latifolium, dont il n’y avait jusqu’alors eu aucun vestige en ce lieu, et qui n’y a plus paru depuis.

Allusion au grand incendie ayant dévasté Londres en 1666.

[Note de l’auteur en marge du manuscrit] : Observations de physique du Père Bougeant, t. I, p. 352.

Il s’agit du jésuite et écrivain français Guillaume Hyacinthe Bougeant (1690-1743), auteur d’Observations curieuses sur toutes les parties de la physique, extraites et recueillies des meilleurs mémoires, Paris, André Cailleau, 1719, t. I, p. 352. Cette compilation à succès fut surtout extraite des Mémoires de l’Académie des sciences de Paris et des Philosophical Transactions de Londres.

Or ces hommes par leur multitude, peu après le Déluge, et par la confusion des langues, ne pouvant plus demeurer au même lieu ; ils furent chercher des lieux au loin pour s’y habituer ; et comme ils ne trouvaient partout que des terres désertes, incultes, et ravagées par l’horrible fléau qu’ils venaient d’essuyer, ils étaient obligés de manger tout ce qu’ils trouvaient qui leur paraissait être comestible ; car il est sûr qu’ils ne pouvaient avoir fait assez de provisions pour les porter ainsi au loin, et que s’il en eussent eu, ils devaient manquer de voitures et d’animaux pour les transporter. Alors la vie de ces hommes errants à l’aventure, dût être très misérable ; et l’on dût voir à la lettre ce que nous lisons dans les poètes [Ovide et Plutarque], de ces temps malheureux où l’on mangeait du gland et des pommes sauvages, avec des mûres de buisson ; encore n’étaient-ils pas assez heureux pour en avoir tous. Dans ces extrémités on n’épargne pas les serpents, et les plantes les plus extraordinaires : ce fut alors que quelques-uns de ces pauvres malheureux trouvèrent quelques-uns de ces aliments en apparence innocents et utiles, mais intérieurement pernicieux et dangereux, qui causèrent en eux une dégénération marquée, et ces aliments ont peut-être disparu ; du moins auront-ils diminué à mesure que les mauvais levains que l’eau marine avait communiqué à la terre se seront diminués, et que les eaux versées sur la terre se seront desséchées et écoulées ; ce qui n’a pas laissé de demander un espace de temps, pendant lequel la dégénération aura été portée à sa dernière période.