Il est possible d’identifier, à l’époque Moderne, des réactions d’opposition à l’asservissement, l’exploitation ou l’extermination de certains peuples. Formulées au nom de principes religieux ou philosophiques, elles contestèrent le fait de placer des êtres humains en dehors de l’humanité.

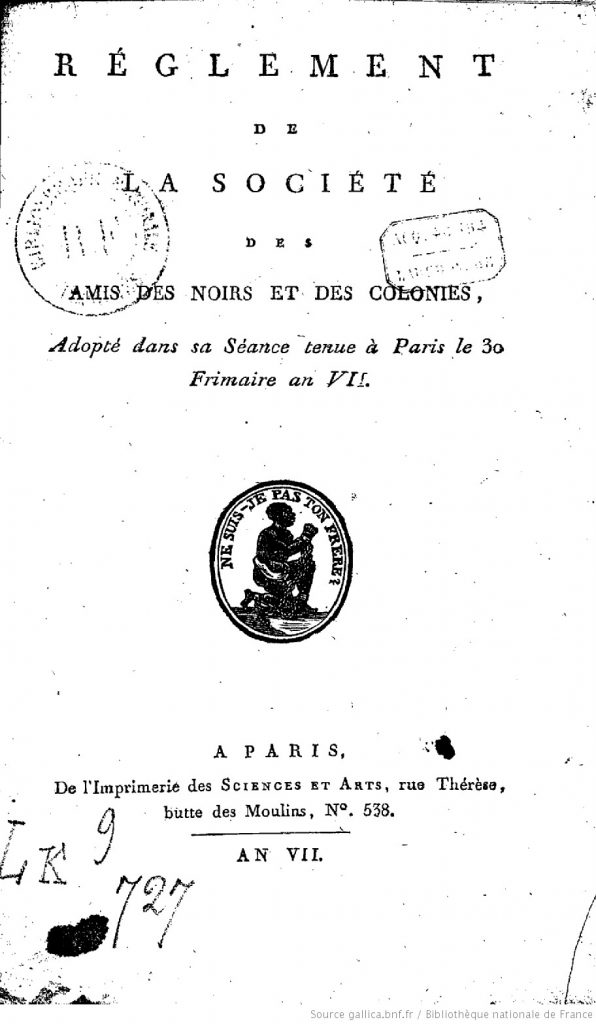

« Ne suis-je pas un homme ? Un frère ? », était ainsi la devise de la Société des Amis des Noirs, fondée en 1788 par Jacques Pierre Brissot, Étienne Clavière et l’abbé Grégoire, adaptée de celle d’un groupe abolitionniste formé à Londres l’année précédente. C’est toutefois lorsque le racisme, théorisé et placé sur le terrain de la science, croisa la politique et l’idéologie, que naquirent véritablement des réponses spécifiques dans les sociétés civiles des États démocratiques.

Médaille de la Société britannique pour l’abolition de l’esclavage.

Règlement de la société des Amis des Noirs

Médaille de la société d’amis des Noirs.

L’antiracisme peut être défini comme l’ensemble des attitudes, des comportements, des idées et des mesures destinés à s’opposer au racisme. Comme le racisme dont la définition, plurielle, fluctue au cours de l’Histoire, il s’inscrit dans des systèmes de représentations qui déterminent à la fois des théories ou des croyances à combattre et celles à leur substituer. Aussi, l’antiracisme ne peut être pensé comme une simple réaction au racisme puisqu’il ne va pas sans la promotion d’une conception de la société ou du monde, qui s’inscrit dans une vision politique, un héritage historique, un rapport particulier à la nation, à la culture ou encore à l’altérité.

Les premiers pas du mouvement antiraciste, au début du XXe siècle, à l’état de débat entre scientifiques et intellectuels puis de démarches militantes, apparaissent davantage comme le refus de la guerre des races que l’opposition à la pensée raciale, dont on peut constater à quel point elle domine alors – et durablement – les esprits. Aussi l’opposition au racisme se présente-t-elle comme le refus que les différences observables, qu’elles soient physiques ou culturelles, puissent inspirer des attitudes dégradantes ou des politiques discriminatoires. Il est au contraire question d’améliorer le dialogue « interracial » et de favoriser le respect mutuel, comme le préconise le premier Congrès universel des races, un rassemblement de scientifiques organisé à Londres en 1911.

Entre-temps, les nations européennes se sont lancées dans la conquête de territoires coloniaux. L’idée de l’existence de « races supérieures » ayant des « droits vis-à-vis des races inférieures » (discours de Jules Ferry du 28 juillet 1885) cohabite sans difficulté au sein de la gauche, les décennies suivantes, avec celle selon laquelle les premières doivent participer à l’émancipation des secondes. La lutte contre le racisme colonial n’est pas, à ses débuts, la remise en cause de la colonisation.

Dans les années 1930, l’engagement contre le racisme coïncide avec la lutte contre le fascisme et les théories raciales qui charpentent l’idéologie nazie. De cette époque date l’apparition, en France, du terme « antiracisme », peu après la fondation de la Ligue internationale contre l’antisémitisme (LICA), en 1927, première organisation nationale à agir de manière systématique sur ce terrain. Sans exclure d’autres combats comme ceux contre le racisme dans les colonies ou la ségrégation aux États-Unis, l’accent est alors principalement mis sur la lutte contre l’antisémitisme du régime national-socialiste.

L’antiracisme militant, même quand il est encore imprégné par la pensée raciale, se présente comme le refus que les différences, réelles ou supposées, soient prétextes à la négation de l’humanité et de la dignité, et apparaissent comme un patrimoine indépassable. L’antiracisme est donc un combat contre le déterminisme racial. Progressivement dégagé de théories encombrantes, il s’affiche comme le refus de considérer et de traiter de manières différenciées des personnes ou des groupes de personnes sur la base de critères raciaux, ethniques, religieux et nationalitaires. Il refuse le processus de généralisation des défauts d’un individu à l’ensemble d’un groupe, quelle que soit la réalité de ce groupe ou de cette appartenance. Il condamne l’essentialisation, c’est-à-dire le fait qu’un individu puisse être réduit à quelques caractéristiques, négatives, véhiculées par le biais de stéréotypes et de préjugés.

S’inspirant d’autres causes humanitaires, sociales ou politiques, le mouvement antiraciste a développé des pratiques militantes, individuelles et collectives. Il s’est structuré autour de trois principaux axes : l’enquête et le recueil de données, destinés à documenter et diagnostiquer l’emprise des phénomènes combattus ; la prévention et l’éducation, reposant sur l’idée que les consciences doivent être armées face aux préjugés ; l’action juridique, ouvrant sur la possibilité de sanctionner les délits racistes et de réparer les offenses. En France, c’est après la Seconde Guerre mondiale que les deux derniers axes ont été plus particulièrement développés. La pensée antiraciste marque alors des points à l’échelle internationale, notamment stimulée par les activités de l’ONU et de l’UNESCO (publications scientifiques, programmes éducatifs, adoption de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale le 21 décembre 1965…). C’est dans ce contexte que tend à s’imposer l’idée de l’inexistence des races – terme qui fera par la suite l’objet d’une traque lexicale sans incidence sur la réalité sociale du phénomène.

En France, les deux principales associations antiracistes que sont la LICA et le MRAP (Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et pour la paix ), fondé en 1949, jouent un rôle important dans le développement des versants éducatif et législatif de la cause.

Le 1er juillet 1972, la loi contre le racisme est promulguée après un vote à l’unanimité des deux chambres parlementaires. Elle n’a pas pour finalité d’accorder une protection spéciale aux minorités mais de réprimer les discours, attitudes et comportements qui portent atteinte à l’intégrité physique ou morale des personnes, et à l’égalité des droits. À l’injure et à la diffamation racistes, elle adjoint le délit de provocation à la haine, à la violence et à la discrimination. Le délit de discrimination est introduit dans la législation française. Dorénavant, les associations antiracistes peuvent se constituer partie civile après cinq années d’existence.

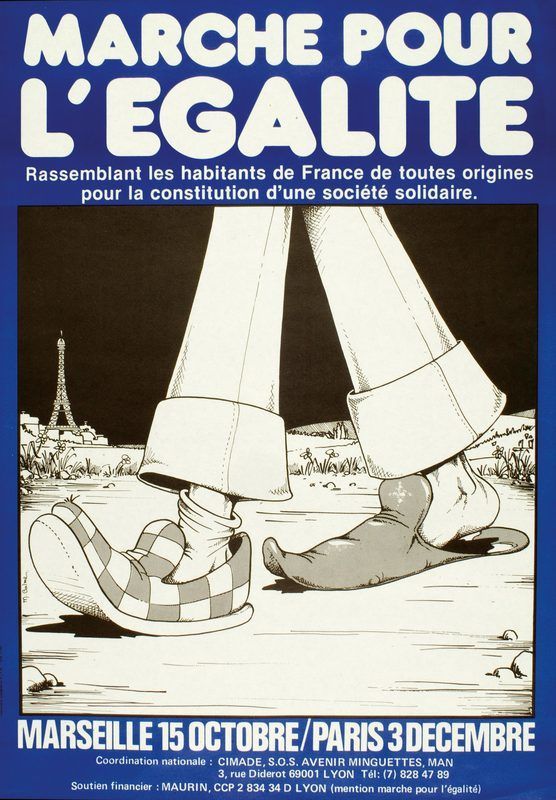

Affiche de la CIMADE, SOS Avenir Minguettes, MAN, « Marche pour l’égalité », 1983.

Logo de SOS RACISME

Avec la croissance économique des Trente Glorieuses, qui s’appuie sur les flux migratoires et les stimule, s’est renforcée, dans les sociétés industrielles, l’hostilité aux immigrés. Néanmoins, l’émotion suscitée par les attaques qui les visent et les changements apportés par la politique de regroupement familial (1976), entraînent une plus grande attention, dans les débats publics, à l’école ou encore dans le milieu associatif, à la lutte contre le racisme. Elle gagne symboliquement en visibilité avec la Marche pour l’égalité et contre le racisme de 1983 puis la création de SOS Racisme (1984).

L’antiracisme devient une donnée de la vie politique française, aiguillonnée par les progrès électoraux du Front national. La lutte contre les discriminations occupe une place de plus en plus importante dans les débats et discours ; la nécessité d’agir contre le racisme et l’antisémitisme, soutenue par des lois (loi Gayssot de 1990 contre le négationnisme, loi Lellouche de 2003, loi Perben II de 2004…) et des politiques publiques (mise en place d’une Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme en 2012, et, depuis 2016, la haine anti-LGBT, DILCRAH), est une idée qui progresse dans la société française avec des résultats variables, et, parfois, des effets pervers (prééminence du paradigme antifasciste, excès du recours aux tribunaux…). Intrinsèquement lié à la sphère politique et sensible à la conjoncture économique, le volontarisme antiraciste, pris dans sa globalité, ne peut toutefois, seul, faire disparaître les phénomènes qu’il entend combattre. En outre, face aux soubresauts de la mondialisation et aux mutations de la société, il renvoie souvent l’image d’un paysage fragmenté, divisé, en plus d’être contesté et malmené par une partie de la sphère politique.

Au cours de l’Histoire, le mouvement antiraciste a connu de multiples désaccords et scissions internes, tant son action se situe sur le champ politique et se trouve confrontée à des enjeux sociaux, économiques ou encore culturels. Société métissée, différentialisme, multiracialisme, multiculturalisme, assimilation, intégration, vivre ensemble, communautarisme ou séparatisme… sous la bannière de l’antiracisme, il est possible de défendre des projets de société et des philosophies politiques très différents, voire opposés. Il existe ainsi une Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l’identité française et chrétienne (AGRIF) se situant à l’extrême droite de l’échiquier politique, et qui entend lutter « contre tous les racismes et en particulier les racismes antifrançais et antichrétien ».

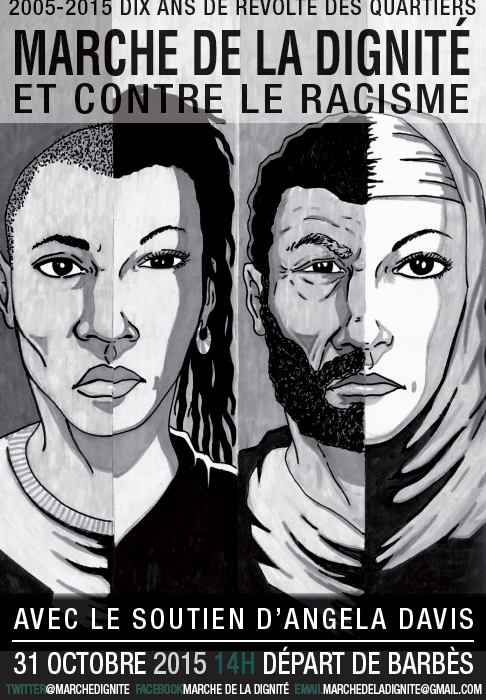

Le canal historique de l’antiracisme, représenté aujourd’hui par des associations telles que la LICRA, le MRAP et SOS Racisme, avance sous la bannière de l’universalisme, en opposition à des associations nées au début des années 2000, qui contestent leur leadership en la matière : les organisations historiques se seraient montrées totalement déficientes dans la lutte contre les discriminations, incapables d’agir contre la ségrégation territoriale et de promouvoir de nouvelles élites issues de la « diversité ». Ce nouvel antiracisme dit « politique », issu de la pensée « décoloniale », tend à imposer une grille d’analyse exclusive des rapports sociaux, qui emprunte autant à une lecture raciale qu’elle prétend la dénoncer.

Confronté à une lame de fond populiste à l’échelle planétaire, à la désinhibition de la parole raciste via Internet et les réseaux sociaux, à des pressions liées à des enjeux politiques et religieux qui entraînent sa fragmentation, le mouvement antiraciste connaît aujourd’hui une crise de lisibilité. Dans une société en constante évolution et face aux défis contemporains, ses militants restent cependant à même de jouer, sur une thématique capitale, un rôle de vigies et de lanceurs d’alerte, et de porter une partie de la mémoire des luttes démocratiques, dans une perspective d’inclusion citoyenne et d’adhésion aux valeurs républicaines.

Au contraire, l’antiracisme dit « universaliste » se réclame de l’universalisme républicain. Ce dernier est une philosophie et un cap politiques en vertu desquels sont conférés à l’ensemble des citoyens d’une même nation des règles et des principes identiques, nonobstant les particularités culturelles ou religieuses de chacun. Cet antiracisme repose sur l’affirmation de l’unité du genre humain, par-delà la diversité observable au sein de l’humanité. Il affirme combattre toutes les formes de racisme et de discrimination, en refusant leur hiérarchisation, sans pour autant ignorer le poids de l’Histoire, les mémoires particulières et l’expérience discriminatoire vécue par certains groupes. Agissant au nom de l’égalité, les associations qui s’en réclament ainsi que l’État rejettent le principe d’engagements antiracistes catégoriels, communautaires, qui réserveraient strictement l’autorité dans ce domaine à certains militants, en vertu de leurs origines ou de leur couleur de peau.

Orientation bibliographique

- BOUCHER Manuel, La gauche et la race. Réflexions sur les marches de la dignité et les antimouvements décoloniaux, Paris, L’Harmattan, 2018.

- DEBONO Emmanuel, Aux origines de l’antiracisme. La LICA, 1927-1940, Paris, CNRS Éditions, 2012.

- DEBONO, Emmanuel, « Un nouvel antiracisme s’affirme par l’exclusion du Blanc », Le Monde, 6 novembre 2015.

- DEBONO Emmanuel, Le racisme dans le prétoire. Antisémitisme, racisme et xénophobie, Paris, PUF, 2019.

- CALVÈS Gwénaële, Envoyer les racistes en prison ? Le procès des insulteurs de Christiane Taubira, Paris, LGDJ, 2015.

- GORDON Daniel A., Immigrants and Intellectuals. May’ 68 and the Rise of Anti-Racism in France, Pontypool, Merlin Press, 2012.

- KOROLITSKI Ulysse, Punir le racisme ? Liberté d’expression, démocratie et discours racistes, Paris, CNRS Éditions, 2015

- NOIRIEL Gérard, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe siècle). Discours publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007.

- REYNAUD-PALIGOT Carole, Races, racisme et antiracisme dans les années 1930, Paris, PUF, 2015.

- TAGUIEFF Pierre-André, La Force du préjugé. Essai sur le racisme et ses doubles, Paris, La Découverte, 1988.

- TAGUIEFF Pierre-André, Les fins de l’antiracisme, Paris, Éditions Michalon, 1995.

- TAGUIEFF Pierre-André (dir.), Dictionnaire historique et critique du racisme, Paris, PUF, 2013.

- YONNET Paul, Voyage au centre du malaise français. L’antiracisme et le roman national, Paris, Gallimard, 1993.

Le 21 avril 1939, le gouvernement Daladier intègre dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse les délits d’injure et de diffamation « envers un groupe de personnes qui appartiennent, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée », lorsqu’elles auront « eu pour but d’exciter à la haine entre les citoyens ou habitants ». La « loi Marchandeau » (du nom du Garde des Sceaux Paul Marchandeau) est adoptée par décret-loi. Elle est abrogée par le régime de Vichy le 27 août 1940 et rétablie avec le reste de la législation républicaine en 1943 (Afrique du Nord) et 1944 (ordonnance du 9 août 1944).

En 1977 le MRAP devient le Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples.

En 1979, la LICA devient la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (LICRA).

A ce sujet, on consultera avec profit BOUCHER Manuel,

La gauche et la race. Réflexions sur les marches de la dignité et les antimouvements décoloniaux, Paris, L’Harmattan, 2018.

Pour citer cet article

Emmanuel Debono, « Antiracisme », RevueAlarmer, mis en ligne le 11 mars 2020, https://revue.alarmer.org/notice/antiracisme/