Historien et directeur de recherche au CNRS, Laurent Joly a publié depuis 2001 une douzaine d’ouvrages sur l’extrême droite française et la politique antisémite du régime de Vichy. On lui doit en particulier une étude détaillée de la rafle du Vel d’Hiv (16 et 17 juillet 1942), au cours de laquelle la police parisienne arrêta pour le compte de l’occupant allemand 12 884 Juifs, dont une majorité de femmes et d’enfants. Cet ouvrage est paru la même année qu’un essai d’une centaine de pages intitulé La falsification de l’histoire. Éric Zemmour, l’extrême-droite, Vichy et les Juifs, dans lequel il dénonçait les « contrevérités »proférées par l’ancien journaliste du Figaro sur « des faits établis de longue date par la recherche historique » (p. 130). Livre d’intervention, publié dans le contexte d’une campagne présidentielle marquée par la poussée de l’extrême droite et la très forte médiatisation du candidat du parti Reconquête, cet ouvrage n’en demeurait pas moins un véritable travail d’historien, dans lequel Laurent Joly rappelait que « l’axiome du moindre mal » (p. 46) et la thèse selon laquelle le régime de Vichy, soumis à la pression intense de l’occupant, se serait efforcé de limiter les dégâts en protégeant les Juifs français, n’avaient rien de neuf. En réalité, ils avaient été développés pour la première fois devant la Haute Cour de Justice en 1945 lors des procès du maréchal Pétain et de Pierre Laval, avant d’être repris au cours des décennies suivantes par différents auteurs, dont Robert Aron, Alfred Fabre-Luce et François-Georges Dreyfus. Dans le même temps, il répondait à une allégation de l’auteur du Suicide français quant au « mythe de la ‘doxa’ Paxton » (p. 71), en montrant que la responsabilité du régime de Vichy dans la persécution et la traque des Juifs avait été établie dès le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par une génération de précurseurs issus du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC) fondé en 1943, dans la clandestinité, par Isaac Schneersohn.

Laurent Joly, La rafle du Vel d’Hiv. Paris, juillet 1942, Paris, Grasset, 2022.

Laurent Joly, La falsification de l’histoire. Éric Zemmour, l’extrême-droite, Vichy et les Juifs, Paris, Grasset, 2022.

Éric Zemmour, Le suicide français, Paris, Albin Michel, 2014.

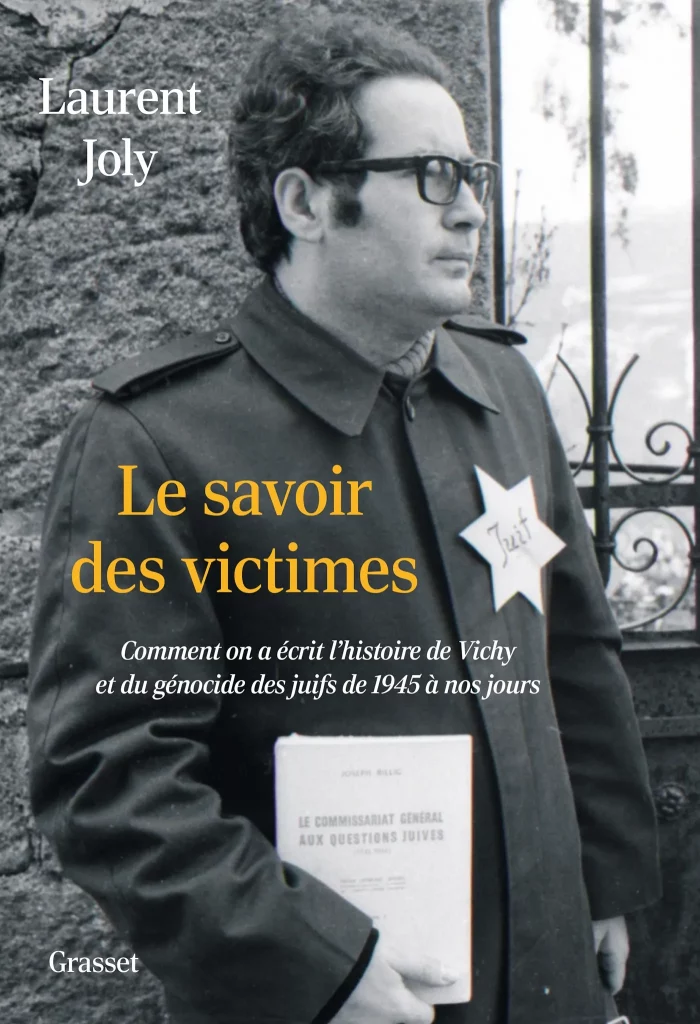

Ce sont ces idées, affirmées avec force en 2022 pour contrer la production d’une histoire mensongère par un polémiste d’extrême droite, que Laurent Joly développe dans Le savoir des victimes. Sa démonstration prend la forme d’un récit chronologique dominé par quelques grandes figures, dont celle du fondateur des Fils et filles de déportés juifs de France, Serge Klarsfeld, que l’on découvre sur la photographie de couverture aux obsèques de Xavier Vallat, le regard déterminé, tenant à la main un exemplaire de l’étude sur le Commissariat général aux questions juives publiée par Joseph Billig à la fin des années 1950.

Le temps des mémoires vives

Le livre s’ouvre sur un avant-propos d’une vingtaine de pages consacré au procès du maréchal Pétain. Nous sommes en 1945, la guerre est terminée et l’ancien chef de l’État français fait face à ses juges. Pourtant, écrit Laurent Joly, « le contexte ne se prête pas à une mise en avant du ‘martyre juif’ » (p. 23). Pire encore, les préjugés antisémites sont loin d’avoir disparu avec la fin de l’occupation. Un tract, distribué dans les rues de Paris en février 1945, proclame ainsi que les Français n’ont pas à choisir« entre la peste hitlérienne et le choléra juif » (p. 24). Les Juifs eux-mêmes sont confrontés à un dilemme : « Comment évoquer la spécificité de l’extermination des juifs sans se dissocier du malheur commun ? » (p. 22). Au fil des audiences, seuls quelques témoins abordent la politique antijuive de Vichy : soit pour se disculper eux-mêmes, comme Pierre Laval ou l’ancien ministre de l’Intérieur Marcel Peyrouton, soit pour minimiser le rôle du maréchal Pétain, comme André Lavagne, l’ancien directeur de son cabinet civil. Au cours de sa plaidoirie, Jacques Isorni, l’un de ses avocats, prétend contre toute évidence que le chef de l’État français avait pour objectif de « dresser une espèce d’écran entre les exigences du vainqueur provisoire et ceux que ces exigences devaient atteindre »(p. 34), ajoutant que « seule l’action du gouvernement du Maréchal […] a peut-être faiblement, mais protégés quand même » les Juifs français (p. 35). Deux mois plus tard, Pierre Laval reprend la même ligne de défense lors de son propre procès, allant jusqu’à déclarer, sans vergogne, qu’il souhaiterait « n’être jugé que par des juifs français », lesquels « le remercieraient de la protection [qu’il] leur [a] accordée » (p. 35). « Une nouvelle idée reçue est née », note Laurent Joly, qui conclut son avant-propos par cette phrase : « Tout le travail des chercheurs – anciens persécutés, résistants et déportés, témoins puis universitaires – va consister à renverser cette perspective et à démontrer l’inanité historique de la théorie du ‘moindre mal’ » (p. 38).

Les premiers à relever le défi sont les historiens du Centre de documentation juive contemporaine (CDJC). Ce sont eux-mêmes des survivants, à l’image de George Wellers, rescapé d’Auschwitz, ou de Joseph Billig, dont la mère a été assassinée à Sobibor. La création du CDJC est officialisée en juin 1945 par Isaac Schneersohn, qui nomme un ancien résistant juif et futur grand historien, Léon Poliakov, à la tête d’un « service de recherches » chargé de collecter des documents sur la persécution antisémite pendant l’occupation. Grâce à l’aide d’un commissaire de police, celui-ci parvient rapidement à mettre la main sur les archives du « service juif » de la Gestapo à Paris. Ces papiers contiennent notamment les listes nominatives des convois de déportation. La petite équipe du CDJC a également accès aux fonds du Commissariat général aux questions juives, créé par Vichy en avril 1941, et coopère avec la délégation française au procès de Nuremberg.

Dès les premiers mois de son existence, le Centre publie des recueils de documents qui établissent de manière implacable la complicité de l’État français avec l’occupant allemand. Son activité est centrée sur la collecte d’archives, beaucoup plus que sur le recueil de témoignages : « L’arme la plus efficace contre le mensonge », écrit Isaac Schneersohn, « c’est le document authentique, émanant des bourreaux eux-mêmes. » (p. 68). Ce « parti pris scientifique, positiviste » (p. 65), pointe Laurent Joly, permet au CDJC de se présenter aux autorités publiques comme une « institution purement scientifique » (p. 66). Il note également que le « récit historique promu par le CDJC » (p. 70) repose sur un postulat intangible, voire sur un « credo » (p. 100) : que la condamnation du régime pétainiste ne s’étende pas à l’ensemble de la population française, car « c’est le peuple de France » écrit Schneersohn en 1947, « qui a sauvé deux tiers des Juifs de France. […] C’est tout un peuple de Justes qui s’est levé, en sauveur des vies humaines, et a sauvé les principes, l’honneur de la France » (p. 69). Une « conception bienvenue » et « même rassurante » (p. 70), qui résulte selon Laurent Joly du « désir de Schneersohn et de Poliakov d’inscrire l’œuvre du CDJC dans le récit national » et « de se faire accepter par le plus grand nombre » (p. 72).

Ces précautions n’empêchent pas la diffusion dans les années d’après-guerre d’une abondante littérature pseudo-historique qui, sous couvert de réconcilier les Français, développe « un savoir alternatif dont l’objectif vise en réalité à réhabiliter les grandes figures du régime de Vichy » (p. 148). En 1954, sort ainsi en librairie une Histoire de Vichy, signée par l’essayiste Robert Aron, où les rafles de l’été 1942 n’occupent que deux pages, truffées d’erreurs. Malgré ces lacunes, cet ouvrage s’écoule à 15 000 exemplaires dès l’année de sa parution, alors que les publications du CDJC n’atteignent qu’un public restreint. A la même période, la fille et le gendre de Pierre Laval, Josée et René de Chambrun, publient une somme de témoignages favorables à l’ancien chef du gouvernement de Vichy sous un titre « délibérément trompeur : La vie de la France sous l’occupation » (p. 149).

Robert Aron, Histoire de Vichy, 1940-1944, Paris, Fayard, 1954.

De manière générale, « le récit général sur la déportation » est alors « dominé par le martyre des résistants dans les camps de concentration » (p. 108), et la responsabilité du régime de Vichy dans la déportation des Juifs de France est encore largement occultée. Ainsi, si la Seconde Guerre mondiale fait son entrée dans les programmes scolaires en 1959, l’un des manuels d’histoire les plus diffusés, publié par les éditions Hatier, attribue encore l’exécution des rafles de l’été 1942 aux Allemands. Il faut attendre le mois de mai 1967, avec la sortie en librairie de La grande rafle du Vel d’Hiv de Claude Lévy et Paul Tillard, deux anciens résistants communistes, pour que l’abcès soit enfin crevé sur les responsabilités de la haute administration et de la police française. Tourné deux ans plus tard, le documentaire de Marcel Ophüls Le chagrin et la pitié achève de dynamiter le mythe de la France résistante et suscite une importante controverse.

Claude Lévy et Paul Tillard, La grande rafle du Vel d’Hiv, Paris, Robert Laffont, 1967.

L’émergence d’un consensus, entre historiographie, justice et mémoire

Les années suivantes sont marquées par un véritable tournant historiographique avec la parution de deux ouvrages de l’historien américain Robert Paxton : La France de Vichy en 1973, puis Vichy et les Juifs, co-écrit avec Michaël Marrus, en 1981. Ces deux livres s’imposent très rapidement comme des travaux de référence, auxquels les thuriféraires du vieux maréchal, de moins en moins nombreux, ni audibles, n’ont plus beaucoup d’arguments, même fallacieux, à opposer. C’est également à cette période qu’entre en scène le couple formé par Beate et Serge Klarsfeld qui allie de manière singulière recherches historiques et combat judiciaire. Ainsi, en 1978, la publication de l’imposant Mémorial de la déportation des Juifs de France coïncide avec le dépôt quelques mois plus tard d’une plainte contre Jean Leguay, l’ancien délégué général à la police pour la zone occupée. Il est temps, déclare Serge Klarsfeld lors d’une conférence de presse, que l’on juge enfin « la politique antijuive de Vichy » (p. 236).

Robert Paxton, La France de Vichy (1940-1944), Paris, Seuil, 1973 ; Michaël Marrus et Robert Paxton, Vichy et les Juifs, Paris, Calmann-Lévy, 1981.

Klarsfeld Serge, Le Mémorial de la déportation des Juifs de France, Paris, Serge et Beate Klarsfeld, 1978.

Malheureusement, si Jean Leguay est effectivement inculpé pour crimes contre l’humanité, il décède en 1989 sans avoir été jugé pour son implication dans l’organisation des rafles, de même que son ancien supérieur, René Bousquet, qui meurt assassiné en 1993. Après les procès du chef de la Gestapo de Lyon, Klaus Barbie, et du milicien Paul Touvier, le temps de la justice se referme en 1998 avec la condamnation à 10 ans de prison de l’ancien secrétaire général de la préfecture de Gironde, Maurice Papon. Trois ans auparavant, le 16 juillet 1995, le discours prononcé par Jacques Chirac lors de la commémoration de la rafle du Vel d’Hiv avait mis un terme aux ambiguïtés mémorielles des années Mitterrand en reconnaissant que « la folie criminelle de l’occupant » avait « été secondée par des Français, par l’Etat français » (p. 323). L’essentiel était désormais acquis et « de nos jours », conclut Laurent Joly, « toute contestation même minime, de ce qui a été proclamé en 1995 est perçue comme une entorse inadmissible au consensus national » (p. 370).

L’histoire du régime de Vichy, un chemin sinueux et parsemé de polémiques

Le Savoir des victimes couvre un demi-siècle d’histoire. Cinq décennies, qui se sont révélées nécessaires « pour que », comme l’écrivait Robert Badinter, « soit admise cette évidence : […] l’État français, c’est un État criminel ». Il s’agit d’un livre dense, extrêmement précis, qui repose sur une très large documentation. La liste des sources mobilisées occupe à elle seule une quarantaine de pages en fin de volume : archives publiques et institutionnelles, fonds privés, périodiques, témoignages… Laurent Joly a pu avoir accès aux documents personnels de plusieurs historiens de générations différentes, dont Léon Poliakov et Henry Rousso. Une chronologie de travail, ayant servi à la préparation par ce dernier du Syndrome de Vichy, est reproduite dans le cahier iconographique, un cahier extrêmement riche, qui contient aussi une photographie inédite du jeune François Mitterrand, au milieu d’un groupe d’hommes entourant le maréchal Pétain, prise au cours d’un évènement organisée par la Légion française des combattants au printemps 1942. Parmi les documents utilisés, se trouvent également les archives privées de la fille et du gendre de Pierre Laval, Josée et René de Chambrun, dont l’auteur dresse un portrait souvent caustique. Laurent Joly s’est efforcé de composer « une histoire de l’Histoire à hauteur des hommes et des femmes qui l’ont écrite » (p. 441). Son récit fait intervenir de très nombreux protagonistes (historiens, dirigeants politiques, journalistes, essayistes…) et déborde très souvent du champ historiographique vers l’espace public pour rendre compte des polémiques récurrentes qui ont agité la société française autour de la mémoire du régime de Vichy. Plusieurs pages sont ainsi consacrées à l’étonnant « débat » organisé à la télévision en mai 1976 entre anciens pétainistes et anciens résistants dans l’émission Les Dossiers de l’écran (pp. 219-222).

Le Nouvel Observateur, 27 juillet 1995 (phrase citée en exergue par l’auteur, page 9).

Henry Rousso, Le syndrome de Vichy (1944-198…), Paris, Seuil, 1987.

Ce débat est consultable en intégralité sur la chaîne You Tube de l’Institut national de l’audiovisuel : Les Dossiers de L’Ecran : Pétain | Archive INA – YouTube

De fait, l’étude de Laurent Joly correspond moins à son titre qu’à son sous-titre : Comment on a écrit l’histoire de Vichy et du génocide des juifs de 1945 à nos jours. Elle ne se limite pas au seul savoir produit par des survivants du génocide en quête de justice et de vérité. C’est d’ailleurs l’un de ses apports : montrer les controverses très vives qui ont opposé à plusieurs reprises d’éminents représentants du monde universitaire à des historiens « amateurs », considérés un peu vite comme d’aimables bricoleurs manquant de rigueur ou motivés par la recherche du scandale. Sur ce point, on lira avec grand intérêt ce que l’auteur écrit à propos de l’affaire du « fichier juif » au cours de laquelle la mise au jour par Serge Klarsfeld d’une partie du fichier de recensement établi par la Préfecture de la Seine au début de l’occupation a été contestée, à tort, par une commission officielle présidée par René Rémond (pp. 329-338).

Si, au terme de la lecture, on peut regretter évidemment que des polémistes ou des personnes mal inspirées s’évertuent régulièrement à remettre en cause les acquis de la recherche sur l’histoire du régime de Vichy et la Shoah en France, il n’en demeure pas moins, pourrait-on rappeler, que, dans d’autres pays d’Europe occupés par l’Allemagne au cours de la Seconde Guerre mondiale, la seule évocation de la participation de la police ou d’une partie de la population locale à l’assassinat des Juifs reste considérée aujourd’hui comme un acte antinational, voire délictueux. Il suffit, pour s’en convaincre, d’évoquer le cas de la Pologne, où le Parlement a adopté en 2018 une loi punissant « quiconque accuse, publiquement et au mépris des faits, la nation polonaise ou l’État polonais, d’être responsable ou complice des crimes nazis commis par le Troisième Reich allemand ». On mesure, par comparaison, le chemin parcouru en France depuis 1945.

Cité par Artur KULA et Judith LYON-CAEN, « Le juge, la nièce et les historiens La Pologne face à son passé », La vie des idées, 1er juin 2021 : Le juge, la nièce et les historiens – La Vie des idées

Pour citer cet article

Alban Perrin, « Le savoir des victimes. Comment on a écrit l’histoire du régime de Vichy et du génocide des juifs de 1945 à nos jours, un livre de Laurent Joly », Revue Alarmer, mis en ligne le 25 septembre 2025, https://revue.alarmer.org/le-savoir-des-victimes-un-livre-de-laurent-joly/