La notion de « racisme systémique » n’est pas étrangère aux lecteurs familiers de l’histoire noire américaine. Cette notion renvoie à des inégalités perdurant au fil des générations et si structurellement inscrites dans la société américaine que même l’accès de certains Afro-Américains à des positions institutionnelles favorables, à l’échelle locale et fédérale, ne saurait suffire à les compenser. La thèse selon laquelle les Noirs seraient soumis à un racisme systémique aux États-Unis mérite un examen approfondi, à l’aune d’un échantillon d’événements survenus après les grandes avancées légales des années 1960.

Christopher Bates Doob, Racism. An American Cauldron (1993), New York, Longman, 1999.

Les limites de la législation du milieu des années 1960

La lutte pour la liberté des Noirs semble marquée par un certain paradoxe : les grands succès que représentent la pleine égalité des droits civils et politiques avec le Civil Rights Act (CRA) de 1964 et le Voting Rights Act (VRA) de 1965 ont coïncidé avec le début d’une vague d’émeutes sanglantes dans les communautés afro-américaines. En particulier, le 11 août 1965, cinq jours à peine après la promulgation du VRA, le ghetto noir de Watts à Los Angeles est devenu le théâtre d’émeutes de plus d’une semaine qui ont fait 34 morts et plus de 40 millions de dollars de dégâts. Pendant les quatre années suivantes, 257 villes ont connu des révoltes, pour un bilan total de plus de 200 victimes. Le paroxysme de violence a été atteint le 4 avril 1968, en réaction à l’assassinat de Martin Luther King.

Gerald Horne, Fire This Time. The Watts Uprising and the 1960s, Charlottesville, University Press of Virginia, 1995.

En plaçant sous le sceau de l’illégalité les derniers vestiges de la ségrégation raciale et en abrogeant les mesures de contournement discret du XVe amendement qui avaient permis d’empêcher les Noirs de voter, le CRA et le VRA ont favorisé l’intégration des Afro-Américains dans le Sud. En revanche, leur impact a été moins significatif dans le Nord et l’Ouest, où la ségrégation spatiale échappait largement à l’action du législateur. Le constat selon lequel les nouvelles mesures ne sauraient changer les attitudes des Blancs à l’égard des Noirs au quotidien, le racisme persistant résultant d’attitudes personnelles plutôt que d’une législation raciste, a poussé à des manifestations violentes d’Afro-Américains en dehors du Sud. En outre, le CRA et le VRA ne satisfaisaient pas les autres demandes des Afro-Américains du Nord et de l’Ouest : emplois bien rémunérés, logements décents, accès au crédit dans les mêmes conditions que les Blancs. Les émeutes noires constituaient, plus précisément, une réaction aux violences policières et à l’incarcération massive.

« The right of citizens of the United States to vote shall not be denied or abridged by the United States or by any State on account of race, color, or previous condition of servitude » ou « Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera pas dénié par les États-Unis, ou par quelque État que ce soit, pour des raisons de race, de couleur, ou de condition antérieure de servitude. » Ratifié le 3 février 1870.

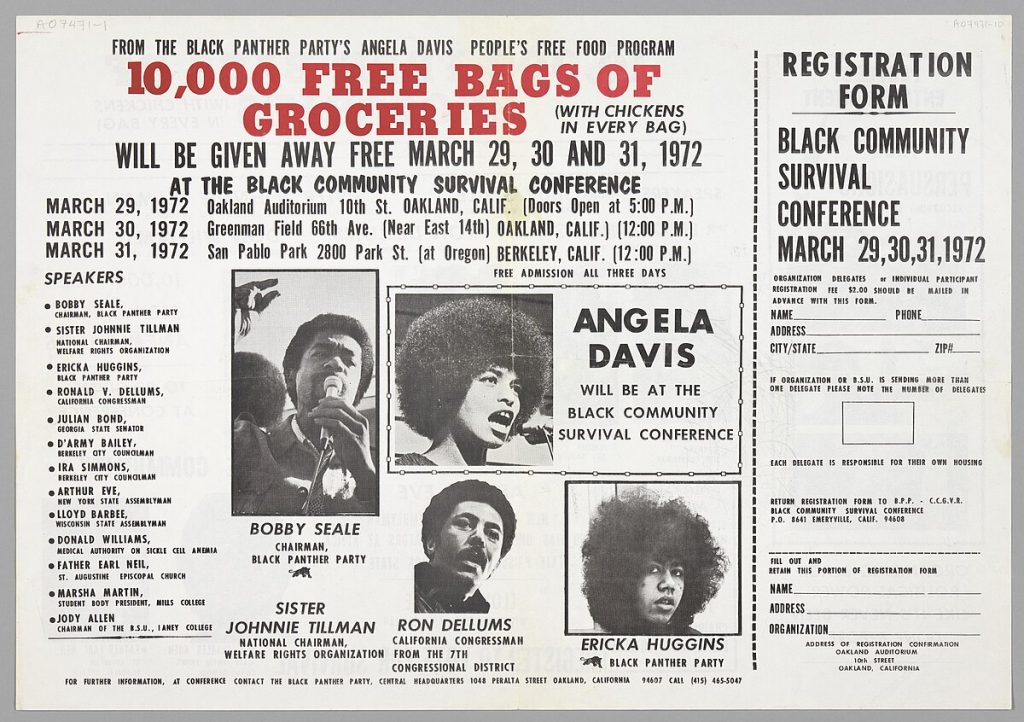

L’émeute de Watts fut déclenchée par le passage à tabac d’un automobiliste afro-américain, de son frère et de sa mère par des policiers blancs. L’année suivante, un petit groupe de Noirs d’Oakland, en Californie créèrent leur propre organisation, le Black Panther Party for Self-Defense (BPP), en réaction aux agressions par les forces de l’ordre. Si son objectif ultime était la conquête du pouvoir, son action immédiate consista à mettre en place des patrouilles armées chargées de sillonner Oakland, afin de dissuader la police d’user de violence. Des affrontements sanglants se firent jour entre la police et des militants du parti, à Oakland comme dans d’autres villes où il disposait d’antennes, comme New York ou Chicago. Ne parvenant jamais à susciter une adhésion massive, le BPP disparut à la fin des années 1970. Les coups portés par la répression fédérale, particulièrement sous l’administration Nixon, y contribuèrent.

Peniel E. Joseph, Waiting ’Til the Midnight Hour. A Narrative History of Black Power in America, New York, Owl, 2007.

Lorsque le parti était à l’agonie, Bobby Seale, l’un de ses cofondateurs, opta pour un repli stratégique sur la politique institutionnelle au détriment de l’action révolutionnaire. En 1972, le BPP soutint Shirley Chisholm, la première Afro-Américaine candidate à l’investiture du Parti démocrate pour la présidence des États-Unis. L’année suivante, Seale se présenta à l’élection de la mairie d’Oakland. Deux campagnes qui se soldèrent par des défaites cuisantes, mais qui firent apparaître la conquête du pouvoir par la voie électorale comme une stratégie possible pour protéger les Noirs du racisme et de la discrimination.

Paul Alkebulan, Survival Pending Revolution. The History of the Black Panther Party, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2007, p. 118-120.

Du passage à tabac de Rodney King à l’affaire O. J. Simpson

De la fin des années 1960 au milieu de la décennie suivante, le nombre de maires afro-américains augmenta considérablement. Pour trois villes de plus de 50 000 habitants administrées par un Afro-Américain en 1968, on en comptait 87 en 1973 et 135 en 1975. Les candidats noirs aux mairies s’engageaient généralement à recruter davantage de policiers afro-américains, dont la présence était supposée améliorer les relations entre forces de l’ordre et habitants des ghettos. Un souhait qui ne s’est pas toujours concrétisé.

Stephan Thernstrom et Abigail Thernstrom, America in Black and White. One Nation, Indivisible. Race in Modern America, New York, Simon & Schuster, 1997, p. 287.

Tom Bradley est le maire afro-américain qui a remporté les plus grands succès électoraux. Lui-même policier à une époque où la police de la ville comptait 100 agents afro-américains sur un effectif total d’environ 4000, il avait démissionné après avoir compris que le racisme ambiant ne lui permettrait pas d’obtenir un grade supérieur à celui de lieutenant. Il devint en 1973 le premier maire noir de Los Angeles, poste qu’il occupa pendant cinq mandats consécutifs, jusqu’en 1993. Ses efforts, en tant que maire, pour faire en sorte que les forces de police reflètent le profil multiethnique et multiracial de Los Angeles se sont heurtés au racisme profondément ancré dans l’institution. En particulier, Bradley échoua longtemps à démettre Daryl Gates, suprématiste blanc notoire à la tête de la police qui, à la fin des années 1980, mena l’opération Hammer, consistant en une militarisation du territoire de la ville pour réprimer les affrontements entre gangs criminels. Une action qui entraîna une hausse considérable des arrestations de jeunes Afro-Américains et Hispaniques.

Jane Fritsch, « Tom Bradley, Mayor in Era of Los Angeles Growth, Dies », New York Times, 30 septembre 1998; Jean Merl et Bill Boyarsky, « Mayor Who Reshaped L.A. Dies », Los Angeles Times, 30 septembre 1998.

En outre, l’augmentation du nombre d’Afro-Américains dans la police ne donna pas lieu à une diminution des tensions avec la communauté noire. La nuit du 3 mars 1991 vit l’arrestation, par une patrouille composée de trois agents blancs et d’un agent hispanique, d’un automobiliste américain, Rodney King, pour conduite en état d’ivresse. S’ensuivit un violent passage à tabac de King alors qu’il gisait au sol, impuissant. Malgré les images attestant de leur brutalité – la scène ayant été filmée –, les quatre policiers poursuivis en justice par King furent acquittés le 29 avril 1992. Aussitôt après l’énoncé du verdict, le ghetto noir du centre-sud de Los Angeles se déchaina, donnant lieu à cinq jours de violences et de pillages, faisant 63 morts et un milliard de dollars de dégâts.

Robert Gooding-Williams (dir.), Reading Rodney King / Reading Urban Uprising, New York, Routledge, 1993.

L’émeute n’avait pas éclaté après le passage à tabac de King, mais bien après l’annonce de l’acquittement, soit un déni de justice à fondement racial, à un moment où les Afro-Américains perdaient confiance dans la politique comme moyen d’améliorer leur situation. Alors que la majorité des électeurs noirs soutenaient de longue date le Parti démocrate, le candidat de ce camp à la présidentielle de 1992, Bill Clinton, gouverneur de l’Arkansas et homme blanc modéré, avait pris ses distances avec des personnalités de la communauté afro-américaine comme Jesse Jackson, pasteur baptiste et ancien proche de Martin Luther King, qui avait brigué l’investiture démocrate pour la présidence en 1984 et 1988. Clinton souhaitait s’attirer le vote de la classe moyenne blanche – « la classe moyenne oubliée », selon ses termes – en fustigeant l’État-Providence supposé venir surtout en aide à des Noirs perçus comme des assistés. Cette rhétorique avait été employée avec succès, dans les années 1980, par Ronald Reagan et le Parti républicain. En outre, Clinton voulait montrer que, sous sa direction, le Parti démocrate ne tolérait plus la criminalité des Noirs. C’est pourquoi, pendant les primaires, il avait rejeté la demande de grâce de Ricky Ray Rector, un condamné à mort pour meurtre.

Bill Clinton et Al Gore, Putting People First. How We Can All Change America, New York, Times Books, 1992, p. 165; Lawrence R. Samuel, The American Middle Class. A Cultural History, New York, Routledge, 2014,p. 122.

Nathan Angelo, One America? Presidential Appeals to Racial Resentment from LBJ to Trump, Albany, SUNY Press, 2019, p. 134.

Jesse Jackson renonça à se présenter une troisième fois à l’investiture démocrate en 1992. Le seul concurrent afro-américain restant, le gouverneur de Virginie L. Douglas Wilder, s’était retiré par manque de fonds avant même le début des primaires. Ainsi, au moment du verdict de l’affaire King, les Afro-Américains de Los Angeles manquaient d’un homme politique auquel ils puissent s’identifier au niveau fédéral. Une même méfiance à l’égard de la politique s’observe dans la sphère municipale, les tentatives de Bradley de pousser Gates à la démission après le passage à tabac de King en 1991 s’étant révélées infructueuses. Le sentiment de déception des Afro-Américains vis-à-vis de la politique locale était si répandu qu’en 1991, Rita Walters avait été élue au conseil municipal du district de South Central Los Angeles, le cœur du soulèvement, avec seulement 6 251 voix sur une population d’environ 250 000 habitants. Dans ce contexte, la violence – bien que vaine – est apparue comme la seule réaction possible des Noirs face à la discrimination qu’ils continuaient à subir malgré la présence d’un maire afro-américain.

Lydia Chávez, The Color Blind. California’s Battle to End Affirmative Action, Berkeley, University of California Press, 1998, p. 165.

Le ressentiment accumulé, mêlé d’un désir de compensation symbolique, trouva à s’exprimer durant l’affaire O. J. Simpson, qui défraya la chronique. Cet ancien champion noir de football américain devenu acteur à succès fut accusé puis acquitté du meurtre de son ex-femme et de l’ami et amant présumé de cette dernière, tous deux blancs. Or certains Afro-Américains estimèrent l’acquittement nécessaire, pour compenser les nombreuses condamnations passées de Noirs innocents sur la base de preuves falsifiées. Cet argument faisait penser à la doctrine controversée de la « race-based jury nullification », soit l’annulation du verdict par le jury fondée sur la race, formulée par Paul Butler dans l’influent Yale Law Journal. La jury nullification est une procédure tout à fait légale mais pas effectivement acceptée, par laquelle les jurés peuvent ignorer les preuves de la culpabilité afin d’acquitter un accusé. Butler recommandait de l’utiliser pour disculper les accusés afro-américains, afin de compenser des siècles de condamnations de Noirs motivées uniquement par le racisme et la discrimination. Pour Butler, ce type de jury nullification devait être limité aux crimes sans effusion de sang, excluant donc le procès Simpson de ce champ. Toutefois, l’accent mis sur l’iniquité du système judiciaire à l’égard des Afro-Américains dans les procès pénaux reflétait l’observation selon laquelle les Noirs étaient surreprésentés parmi les détenus. Au début des années 1990, un homme afro-américain avait 29 % de chances d’être incarcéré à un moment donné de sa vie, contre 5,9 % pour un homme blanc.

Nick Charles, « O.J. Papers: Nobility Savaged », Village Voice, 1er novembre 1994, p. 23.

Paul Butler, « Racially Based Jury Nullification. Black Power in the Criminal Justice System », Yale Law Journal, vol. 105, 1995, p. 677-725.

Ronnie B. Tucker, « The Color of Mass Incarceration », Ethnic Studies Review, vol. 37-38, 2015, p. 135-139, ici p.139.

La naissance de Black Lives Matter (BLM)

Cette incarcération massive était en partie la conséquence de la « guerre contre la drogue » lancée par Richard Nixon au début des années 1970 et intensifiée par Ronald Reagan au cours de la décennie suivante. En effet, celle-ci fit de facto de la possession de crack, la drogue la moins chère et donc la plus couramment consommée par les Noirs, une infraction plus grave que la possession de cocaïne, substance principalement consommée par la classe moyenne blanche : une peine d’emprisonnement obligatoire de cinq ans était fixée pour la possession d’un demi-kilo de cocaïne, mais seulement de cinq grammes de crack.

Daniel Wodak, « Mandatory Minimums and the War on Drugs », dans David Boonin (dir.), The Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy, New York, Routledge, 2018,p. 51-62, ici p. 53.

Il convient de préciser que les condamnations d’Afro-Américains ne résultent pas forcément de préjugés racistes. Dans un pays où la justice et les bons avocats sont particulièrement chers, les revenus généralement faibles de la plupart des Noirs les obligent à faire appel à des avocats commis d’office surchargés de travail ou à des avocats en début de carrière et donc peu expérimentés. Cependant, les jugements influencés par le racisme ne sont pas rares. Un exemple significatif à cet égard se lit dans les applications différenciées de la stand-your-ground law (loi sur la légitime défense) qui a cours en Floride : elle autorise les individus à utiliser une force mortelle contre un agresseur en cas de danger. En 2012, Marissa Alexander, une Afro-Américaine, fut condamnée à 20 ans de prison – une peine par la suite réduite à trois ans – pour avoir tiré un coup de semonce dans un mur, ne causant aucune blessure, après que son mari, dont elle était séparée, était entré de force dans son quartier et avait menacé de la tuer. Le fait que l’avocat invoque la légitime défense resta sans effet. À l’inverse, en 2013, elle fut prise en compte dans le cas de George Zimmerman. Ce vigile de quartier bénévole, d’origine hispanique, fut acquitté de l’accusation d’homicide volontaire pour avoir tué Trayvon Martin, un Afro-Américain de 17 ans non armé. Martin avait éveillé les soupçons de Zimmerman parce qu’il se promenait avec la capuche de son sweat-shirt rabattue sur la tête dans un quartier où vivaient peu de Noirs. Zimmerman l’avait suivi, une altercation s’en était suivie et, se croyant en danger, il l’avait abattu. En vertu d’une même loi, Alexander fut donc reconnue coupable tandis que Zimmerman fut acquitté. Selon le journaliste et militant afro-américain Mumia Abu-Jamal, lui-même emprisonné pour meurtre, la signification de cette seconde sentence était que Martin avait été jugé « coupable de marcher en étant noir et de respirer en étant noir ». L’acquittement de Zimmerman fut désapprouvé par 86 % des Afro-Américains et 30 % des Blancs. Parmi les premiers, 78 % ont estimé que le racisme avait influencé le verdict, une opinion partagée par seulement 28 % des Blancs.

Mumia Abu-Jamal, Have Black Lives Ever Mattered?,San Francisco, City Lights Books, 2017, p. 90.

David W. Neubauer et Henry F. Fradella, America’s Courts and the Criminal Justice System, Boston, Cengage, 2017, p. 7.

Contrairement à ce qui s’était produit dans l’affaire Rodney King, l’acquittement ne provoqua pas d’émeutes. Elle aboutit en revanche à la naissance de Black Lives Matter (BLM), mouvement de la société civile initié par trois femmes noires, Alicia Garza, Patrisse Cullors et Opal Tometi. Le mouvement fit usage des réseaux sociaux pour dénoncer l’absence de justice raciale, les violences policières et l’incarcération massive d’Afro-Américains, reprenant la thèse de la sociologue Michelle Alexander selon laquelle l’emprisonnement systématique des Noirs était une forme à peine déguisée de contrôle social fondé sur le racisme.

Patrisse Khan-Cullors et Asha Bandele, When They Call You a Terrorist. A Black Lives Matter Memoir, Edinburgh, Canongate, 2018; Michelle Alexander, The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, New York, New Press, 2010.

BLM élargit son audience au cours des deux années suivantes, après l’assassinat de deux Afro-Américains par des policiers blancs. En 2014, Eric Garner fut étouffé à Staten Island, dans l’État de New York, lors d’une arrestation pour vente de cigarettes de contrebande. En 2015, Michael Brown fut abattu de six balles à Ferguson, dans le Missouri, alors qu’il aurait attaqué un policier qui l’avait arrêté au cours d’une enquête sur le vol d’une boîte de cigares dans un bureau de tabac. Brown n’était pourtant pas armé.

Vidéo en ligne : https://www.theguardian.com/us-news/video/2014/dec/04/i-cant-breathe-eric-garner-chokehold-death-video.

Julie Bosman et Joseph Goldstein, « Timeline for a Body: 4 Hours in the Middle of a Ferguson Street », New York Times,24 août 2015.

La déception de la présidence Obama

BLM fut créée quelques mois après le début du second mandat de Barack Obama à la Maison-Blanche. Il peut sembler paradoxal que le mouvement soit né sous l’administration du premier président américain afro-descendant, qui a nommé le premier procureur général (soit l’équivalent du ministre de la Justice) noir de l’histoire du pays. Toutefois, la présidence Obama n’a pas entraîné de diminution des violences policières à l’encontre des Afro-Américains. Par exemple, pour la seule année 2015, les Afro-Américains, qui ne représentent pourtant qu’autour de 14 % de la population américaine, constituaient près de 40 % des personnes non armées tuées par des policiers.

Kimberly Kindy, Marc Fisher et Julie Tate, Jennifer Jenkins, « A Year of Reckoning: Police Fatally Shot Nearly 1,000 », Washington Post, 26 décembre 2015.

L’élection d’Obama en 2008 a alimenté l’idée de l’avènement d’une ère post-raciale. Son ascension permit de renverser le scepticisme des Noirs à l’égard de la politique. Ils votèrent pour lui à hauteur de 95 % en 2008 et de 93 % quatre ans plus tard. La fierté raciale contribua certainement à leur mobilisation. Cependant, comme le note Keeanga-Yamahtta Taylor, « il serait naïf de penser que les Afro-Américains n’ont pas pris en compte, lorsqu’ils sont allés en masse l’élire, l’impact sur le comportement de la police et sur l’incarcération ».

Hanes Walton Jr. et Robert C. Smith, American Politics and the African American Quest for Universal Freedom, New York, Routledge, 2016, p. 188.

Keeanga-Yamahtta Taylor, From #BlackLivesMatter to Black Liberation, Chicago, Haymarket Books, 2016, p. 143.

Avec un président noir, l’administration fédérale serait plus sensible à la justice raciale, espérait-on. Toutefois, dès sa campagne de 2008, Obama se refusa à prendre position sur les violences policières. Ainsi, lors d’un rassemblement à St. Petersburg, en Floride, le 1er août 2008, il ne commenta pas le cas de Javon Dawson, un adolescent noir abattu de deux balles dans le dos par un policier blanc après avoir quitté un dîner entre camarades de classe quelques semaines plus tôt. À son arrivée à la Maison-Blanche, Obama évita également de commenter la condamnation à mort de Troy Davis, un Afro-Américain jugé coupable du meurtre d’un policier qui n’était pas en service, au terme d’un procès très controversé qui avait donné lieu à une campagne internationale de solidarité avec l’accusé.

Harry Allen, « An Unwilling Suspension of Disbelief », Media Assassin, 4 août 2008.

Amy Goodman, Democracy Now! Twenty Years Covering the Movements Changing America, New York, Simon & Schuster, 2017, p. 150.

Obama n’aborda le problème du comportement des forces de l’ordre envers les Afro-Américains que dans des cas si retentissants qu’il ne pouvait pas se dispenser de prendre publiquement position. Ainsi, le 16 juillet 2009, Henry Louis Gates Jr, célèbre intellectuel noir qui dirigeait le W.E.B. Du Bois Institute for African and African-American Research à l’université de Harvard, fut arrêté alors qu’il forçait la porte de son propre domicile parce qu’elle était verrouillée et qu’il ne pouvait pas l’ouvrir autrement. Sollicité par un passant, un officier crut à un cambriolage et arrêta Gates. À cette occasion, Obama dénonça une action « stupide » de la part du policier.

Katharine Q. Seelye, « Obama Wades into a Volatile Racial Issue », New York Times, 23 juillet 2009.

Le président qualifia aussi le meurtre de Trayvon Martin de « tragédie », ajoutant : « Si j’avais un fils, il ressemblerait à Trayvon ». Après l’acquittement de Zimmerman, il indiqua que la victime « aurait pu être [lui] il y a 35 ans » et déplora le profilage racial. Néanmoins, tenu au devoir de réserve et conscient que, pour sa crédibilité politique, il devait à tout prix ne pas apparaître comme le président des Noirs, il s’abstint de critiquer explicitement le verdict. Les événements de Ferguson incitèrent également Obama à prendre la parole pour reconnaître qu’« il y a encore des problèmes, les communautés de couleur ne les inventent pas ». Néanmoins, il a dans le même temps tenu à condamner certaines formes de dégénérescence violente des manifestations : « On n’arrivera pas au progrès […] en lançant des bouteilles. On ne l’obtiendra pas en cassant des vitres de voitures. On ne l’atteindra pas […] en l’utilisant comme une excuse pour le vandalisme. Et on n’y donnera certainement pas lieu en blessant qui que ce soit ». De plus, il refusa de se rendre à Ferguson pour manifester sa solidarité avec la famille Brown. Provoquant de la sorte la déception de nombreux Afro-Américains pour qui le moment était venu pour Obama « d’être « le président noir », et pas seulement un président qui se trouve avoir la peau noire ». Pour un autre intellectuel afro-américain, Cornel West, « Ferguson a représenté la fin de l’ère Obama. […] Nous l’avions commencée avec un immense espoir et nous la terminons avec un immense désespoir. […] Nous avons un président noir et un procureur général noir […] mais, depuis cinq ans et demi que ces Noirs occupent des postes décisionnaires, il n’y a pas eu la moindre inculpation fédérale d’un policier ayant tué un jeune Noir ».

Krissah Thompson et Scott Wilson, « Obama on Trayvon Martin », Washington Post, 23 mars 2012.

Kathleen Hennesey, « Obama Reflects on Race », Los Angeles Times, 19 juillet 2013.

Barack Obama, « Remarks by the President after Announcement of the Decision by the Grand Jury in Ferguson, Missouri », 24 novembre 2014, http://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/24/remarks-president-after-announcement-decision-grand-jury-ferguson-missou.

Karen G. Bates, « Obama’s Reaction to Ferguson Raises Questions about President’s Role », National Public Radio, 22 août 2014, http://www.npr.org/sections/codeswitch/2014/ 08/22/341935015/obamas-reaction-to-ferguson-raises-questions-about-presidents-role.

Cornel West, « Ferguson Signifies End of Age of Obama », CNN, 26 novembre 2014, http://edition.cnn.com/videos/world/2014/11/26/wrn-ferguson-race-america-cornel-west-intv.cnn-ap.

En 2015, Obama mit finalement au point un plan visant à lutter contre la brutalité des forces de l’ordre. Il alloua 75 millions de dollars aux services de police pour les aider à acheter 50 000 caméras vidéo à placer sur les uniformes des agents pour filmer leurs actions. Il interdit également l’emploi par les forces de polices locales d’équipements de guerre (lance-grenades, véhicules blindés, baïonnettes, armes à feu de gros calibre). Des initiatives qui n’apparaissent, toutefois, que comme un palliatif pour apaiser les tensions et éviter les démonstrations de force de la police, comme le cortège de véhicules blindés qui avait traversé Ferguson pour disperser les manifestations consécutives à l’assassinat de Brown.

Les meurtres d’Afro-Américains ne prirent pas fin, en dépit des caméras : Alton Sterling à Bâton-Rouge, en Louisiane, le 5 juillet 2016, et Philando Castille à Minneapolis, dans le Minnesota, deux jours plus tard. Intervenant sur la chaîne de télévision ABC pour commenter ces nouveaux décès, Barack Obama ne critiqua pas les forces de l’ordre, préférant appeler les Afro-Américains à se comporter de manière irréprochable pour éviter de devenir la cible de la police. Des propos qualifiés par Patrisse Cullors, l’une des initiatrices de Black Lives Matter, de « spectacle de merde » et de « ramassis de bêtises ».

Julia Craven, « People Aren’t Too Happy about President Obama’s Town Hall on Race », Huffington Post, 16 juillet 2016.

Ces morts nourrirent un cycle de violence et quelques personnes déséquilibrées se firent justice elles-mêmes. Micah Xavier Johnson, vétéran afro-américain de l’Afghanistan, tendit une embuscade à un groupe d’officiers blancs, tuant cinq d’entre eux lors d’une manifestation contre les violences policières à Dallas (Texas), le 7 juillet. Dix jours plus tard, à Bâton-Rouge, un deuxième tueur noir, Gavin E. Long, fit trois autres victimes.

Sous Obama, des contrastes raciaux qui se sont accentués

Malgré les efforts d’Obama, sa présidence vit une hausse des tensions entre Noirs et Blancs, et une croissance de la polarisation raciale de la politique américaine. Obama n’est parvenu ni en 2008 ni en 2012 à obtenir la majorité des suffrages des électeurs blancs, atteignant auprès d’eux les scores respectifs de 43 % puis de 39 %. La perspective de se retrouver avec un président afro-descendant raviva le racisme d’une partie de l’Amérique blanche. Au pouvoir, il fit l’objet d’attaques mobilisant l’imaginaire racial. Le débat sur le prétendu « Obamacare », c’est-à-dire la réforme des soins de santé qu’il mit en place, en est un exemple significatif. Le mouvement Tea Party, aile la plus conservatrice du Parti républicain, contesta cette proposition en s’appuyant sur des stéréotypes racistes. Drapeaux et symboles confédérés dominèrent les rassemblements de protestation. Obama lui-même fut représenté, sur une affiche, en sorcier africain, laissant entendre que sa réforme abaisserait la qualité des soins de santé des États-Unis au niveau de celle d’un pays africain sous-développé.

« The Remaking of the President », Economist, 10 novembre 2012, p. 41.

David Warfield Brown, Assumptions of the Tea Party Movement, New York, Palgrave Macmillan, 2016.

Ce mélange d’opposition politique et de racisme connut un point culminant sanglant le 17 juin 2015. Dylan Roof, néonazi et suprématiste blanc, fit irruption dans l’église épiscopale méthodiste africaine Emanuel de Charleston (Caroline du Sud), et y massacra neuf Afro-Américains, dont Clementa Pinckney, pasteur et membre démocrate du Sénat de l’État. Roof cherchait à déclencher une nouvelle guerre civile, afin de « reprendre la nation » et d’empêcher le « grand remplacement » des Euro-descendants par les non-Blancs, avec la complicité présumée du Parti démocrate. Incapable d’assassiner le président, bien protégé par un service de sécurité, Roof s’était replié sur Pinckney, le prenant pour cible parce qu’il le considérait comme un Obama en miniature, au vu de son ascendance africaine et de son affiliation politique.

Carol Anderson, White Rage. The Unspoken Truth of Our Racial Divide, New York, Bloomsbury, 2016, p. 159-160.

En 2013, au début du second mandat d’Obama, la Cour suprême rendit un verdict témoignant, une fois de plus, de la marque persistante d’orientations défavorables aux Afro-Américains. L’arrêt invalidait la preclearence clause du VRA de 1965, qui obligeait les États à obtenir l’autorisation préalable du ministère de la Justice pour toute modification de leurs lois électorales. Cette clause visait à empêcher les assemblées législatives du Sud de concevoir de nouveaux stratagèmes pour empêcher les Afro-Américains de voter. Quarante-huit ans plus tard, selon la majorité des juges de la Cour suprême, ce codicille n’avait plus de raison d’être, la présence d’un président noir étant la preuve que les Afro-Américains n’étaient plus discriminés en politique. En fait, c’est précisément la preclearance clause qui avait permis la participation massive de l’électorat noir, essentielle dans l’élection d’Obama. Après son abrogation, nombreux furent les États gouvernés par des républicains qui s’empressèrent d’adopter de nouvelles lois électorales affectant la participation des citoyens les moins aisés, parmi lesquels de nombreux Afro-Américains. Par exemple, le Texas introduisit l’obligation de présenter un document délivré par le gouvernement pour pouvoir voter dès 2013, une disposition affectait environ 600 000 électeurs potentiels, principalement des Afro-Américains et des Hispaniques qui n’en avaient pas. D’autres États du Sud comme l’Alabama, le Mississippi et la Caroline du Nord ont adopté des mesures similaires en peu de temps.

Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529 (2013).

Ed Pilkington, « Texas Rushes Ahead with Voter ID Law after Supreme Court Decision », The Guardian, 25 juin 2013; « The Real Voter Fraud Is Texas’ ID Law », New York Times, 7 août 2015.

Le racisme au sommet des institutions

Lors de la campagne présidentielle de 2016, Donald Trump exploita les inquiétudes raciales d’une partie des Blancs pour l’emporter. Il obtint même le soutien de The Crusader, organe du Ku Klux Klan (KKK), l’organisation raciste américaine la plus tristement célèbre, dans l’Alabama. Au total, il récolta 58 % des voix de l’électorat blanc, contre 37 % pour son adversaire démocrate Hillary Clinton. Selon un sondage, un tiers des partisans blancs de Trump étaient convaincus de la nécessité de serrer les rangs autour du candidat pour mieux s’opposer à l’oreille attentive que les Noirs auraient supposément trouvée jusqu’à présent au sein du gouvernement fédéral.

Thomas Robb, « Make America Great Again », The Crusader, s.d.. mai-octobre 2016, p. 1.

Jeremy W. Peters, Megan Thee-Brenan et Dalia Sussman, « Exit Polls Confirm Stark Divisions Along Racial, Gender and Economic Lines », New York Times, 9 novembre 2016.

Pendant la majeure partie du mandat de la première administration Trump, la question raciale est restée à l’arrière-plan. Non pas que les tensions se soient atténuées mais, au contraire, des organisations comme BLM ont alors jugé irréaliste de relancer les manifestations au moment où, avec Trump, le racisme était au sommet des institutions fédérales. L’unique exception fut la mobilisation contre un rassemblement de suprémacistes blancs, de néonazis et de membres du KKK à Charlottesville (Virginie), les 11 et 12 août 2017. Ces groupes voulaient empêcher le retrait d’une statue du général confédéré Robert Lee sur une place de la ville. Des affrontements eurent lieu entre les deux camps, au cours desquels une militante blanche des droits civiques, Heather Danielle Heyer, fut assassinée. Tout en condamnant la violence par principe, Donald Trump affirma une équivalence morale entre les deux factions, déclarant qu’« il y avait des gens bien des deux côtés ». Le racisme avait ainsi trouvé une légitimité institutionnelle implicite auprès du titulaire de la plus haute fonction fédérale.

Richard S. Conley, Donald Trump and American Populism, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2020, p. 137-138.

La question raciale revint sur le devant de la scène à la fin de la première présidence de Trump, à la suite du meurtre de George Floyd, un autre Afro-Américain non armé, à Minneapolis le 25 mai 2020. Lors de l’arrestation de Floyd, soupçonné d’avoir utilisé un faux billet de 20 dollars pour un achat, Derek Chauvin, un policier blanc qui avait fait l’objet de nombreuses plaintes pour des comportements racistes antérieurs, maintint un genou sur son cou pendant plus de neuf minutes, jusqu’à l’étouffer. Une vidéo de la scène, où apparaît Floyd murmurant « I can’t breathe »(« Je ne peux pas respirer »), est devenue virale, déclenchant une immense vague de protestations.

Vidéo en ligne : « How George Floyd Was Killed in Police Custody », The New York Times, 31 mai 2020, https://www.nytimes.com/2020/05/31/us/george-floyd-investigation.html.

Dans certains cas, les manifestations ont dégénéré en pillages de magasins et en incendies criminels. Trump, qui briguait un second mandat, a saisi l’occasion pour relancer sa campagne, alors que le soutien à son action s’effritait pour sa gestion chaotique de la pandémie de Covid-19. Qualifiant ceux qui manifestaient contre l’action de la police de « voyous », il ajouta que « lorsque le pillage commence, la fusillade commence ». Une déclaration qui revenait presque à inviter les commerçant à faire usage de leurs armes contre les voleurs. Trump a même spéculé sur un emploi de l’armée, à qui la loi interdit pourtant de maintenir l’ordre public en temps de paix, pour disperser les marches pacifiques de BLM.

Andrew E. Bush et John J. Pitney Jr, Divided We Stand. The 2020 Elections and American Politics, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2021, p. 81.

Conclusion

Le concurrent de Trump en 2020, le démocrate Joe Biden, a cherché à tirer profit de l’assassinat de George Floyd pour gagner des voix parmi les Noirs. Il a fait un appel du pied à BLMpar son tweet : « George Floyd méritait mieux et sa famille mérite justice. Sa vie comptait ». Il a également choisi une Afro-Américaine, Kamala Harris, comme candidate à la vice-présidence et promis que, s’il était élu, il nommerait la première femme noire à la Cour suprême.

https://x.com/JoeBiden/status/1265455605076185089.

Un engagement tenu puisqu’il y appela, à la première occasion, la juriste afro-américaine Ketanji Brown Jackson. Il a également poussé le Congrès à adopter l’Emmett Till Anti-Lynching Act, projet de loi formulé à l’origine par Kamala Harris lorsqu’elle était sénatrice de Californie, qui faisait du lynchage un crime fédéral et aggravait les peines pour les crimes de haine. En revanche, le George Floyd Justice in Police Bill, qui aurait interdit les violences lors des arrestations, et le John Lewis Voting Rights Bill, qui aurait réintroduit la preclearance clause pour protéger le droit de vote des Afro-Américains, sont restés lettre morte au Sénat. La législation fédérale n’a donc pas réussi à détruire les derniers vestiges du « racisme systémique » en ce qui concerne la brutalité policière et l’interdiction du suffrage. En outre, la Cour suprême a mis un terme en 2023 à l’affirmative action – la discrimination positive – dans l’enseignement supérieur, autrement dit la prise en compte des origines ethnico-raciales des individus comme critère de sélection universitaire, quiavait été introduit au milieu des années 1960 pour compenser des formes antérieures de discrimination.

En d’autres termes, la nomination de Brown Jackson n’a pas réussi à faire disparaître le « racisme systémique » dans la jurisprudence. Le 3 janvier 2023, Hakeem Jeffries devenait la première personne noire à parvenir à la fonction de chef de la minorité à la Chambre des représentants. Le même jour, des décharges prolongées de pistolet paralysant, administrées par un policier, causaient la mort de Keenan Anderson, un enseignant afro-américain qui, dans un état de confusion, s’éloignait de la scène d’un accident de voiture qui n’avait fait ni mort ni blessés. Deux événements emblématiques de la situation actuelle des Afro-Américains. Plus d’un siècle et demi après l’abolition de l’esclavage, les Noirs font, d’une part, désormais partie du corps civique américain tout en continuant, d’autre part, d’être la cible de discriminations et des victimes de violences institutionnelles en raison de leur couleur de peau. Incarcération de masse, violences policières et mesures restrictives sur les procédures de vote adoptées par les assemblées législatives des États contrôlés par les républicains, comme l’Election Integrity Act en Géorgie, montrent que les droits acquis par les Afro-Américains, loin d’être un acquis permanent, sont toujours en danger. Si Chauvin a été condamné à 22 ans et demi de prison pour le meurtre de Floyd le 11 avril 2021, Daunte Wright, un jeune homme noir de 20 ans non armé, a été tué par une policière blanche à quelques kilomètres du tribunal de Minneapolis où le policier était jugé. Cinq ans après le meurtre de Floyd, en 2025, il existe toujours une disparité raciale marquée dans les décès impliquant la police : 6,7 pour 100 000 Afro-Américains et 2,5 pour 100 000 Blancs, ce qui démontre la persistance de la violence institutionnelle à l’encontre des Noirs.

Students for Fair Admissions v. Harvard, 600 U.S. 181 (2023).

Vidéo en ligne : « Keenan Anderson Arrest – Body Camera Footage (FULL VIDEO) », Donut’s Raw Police Footage, Youtube, 18 janvier 2023, https://www.youtube.com/watch?v=mneQY9plGRY.

Steven Rich, Tim Arango et Nicholas Bogel-Burroughs « Since George Floyd’s Murder, Police Killings Keep Rising, Not Falling », New York Times, 24 mai 2025.

Ces développements s’ajoutent au fait que, comme en témoignent, au niveau local, le cas du passage à tabac de Rodney King pendant le mandat du maire Bradley et, au niveau national, les violences commises par la police sous la présidence d’Obama, même la conquête de postes institutionnels de premier plan par des membres afro-américaines de la Chambre des Représentants n’a pas réussi à éradiquer les violations systématiques des droits des Noirs. Tous ces éléments confirment la validité de la thèse du « racisme systémique » envers les Afro-Américains dans la société américaine. Les mauvais traitements systématiques infligés aux personnes en raison de leur race continuent. A l’heure de la seconde présidence de Trump, cette situation ne semble pas destinée à changer dans un futur proche. Une nouvelle institutionnalisation du racisme s’est même donnée à voir après la fin de l’administration Biden en 2025. Par exemple, Trump a révoqué le blocage des expulsions pour les réfugiés haïtiens pour des raisons humanitaires et accueilli les immigrants blancs sud-africains. Ces initiatives du président visent à privilégier les blancs par rapport aux Afro-Américains, à tel point que certains de ses partisans et, ironiquement, plusieurs commentateurs opposés à Trump ont proposé de changer son slogan de « Make America great again » en « Make America white again ».

Douglas H. White, « Trump’s Presidency Reminds Me of the Segregation and Jim Crow of My Youth », The Nation, 6 mars 2025. Des graffitis racistes portant l’inscription « Make America white again » ont déjà commencé à apparaître après la victoire de Trump en 2016 (John Bacon, « Racist Graffiti Greets Trump Win across USA », USA Today, 10 novembre 2016).

Orientation bibliographique

ABU-JAMAL Mumia, Have Black Lives Ever Mattered?, San Francisco, City Lights Books, 2017.

ALEXANDER Michelle, The New Jim Crow. Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, New York, New Press, 2010.

ALKEBULAN Paul, Survival Pending Revolution. The History of the Black Panther Party, Tuscaloosa, University of Alabama Press, 2007.

ALLEN Harry, « An Unwilling Suspension of Disbelief », Media Assassin, 4 août 2008.

ANDERSON Carol, White Rage. The Unspoken Truth of Our Racial Divide, New York, Bloomsbury, 2016.

ANGELO Nathan, One America? Presidential Appeals to Racial Resentment from LBJ to Trump, Albany, SUNY Press, 2019.

BACON John, « Racist Graffiti Greets Trump Win across USA », USA Today, 10 novembre 2016.

BATES Karen G., « Obama’s Reaction to Ferguson Raises Questions about President’s Role », National Public Radio, 22 août 2014, http://www.npr.org/sections/codeswitch/2014/ 08/22/341935015/obamas-reaction-to-ferguson-raises-questions-about-presidents-role.

BOSMAN Julie et GOLDSTEIN Joseph, « Timeline for a Body: 4 Hours in the Middle of a Ferguson Street », New York Times,24 août 2015

BROWN David Warfield, Assumptions of the Tea Party Movement, New York, Palgrave Macmillan, 2016.

BUSH Andrew E. et PITNEY John J. Jr, Divided We Stand. The 2020 Elections and American Politics, Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2021.

BUTLER Paul, « Racially Based Jury Nullification. Black Power in the Criminal Justice System », Yale Law Journal, vol. 105, 1995, p. 677-725.

CHARLES Nick, « O.J. Papers: Nobility Savaged », Village Voice, 1 novembre 1994, p. 23.

CHÁVEZ Lydia, The Color Blind. California’s Battle to End Affirmative Action, Berkeley, University of California Press, 1998.

CLINTON Bill et GORE Al, Putting People First. How We Can All Change America, New York, Times Books, 1992

CONLEY Richard S., Donald Trump and American Populism, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2020.

CRAVEN Julia, « People Aren’t Too Happy about President Obama’s Town Hall on Race », Huffington Post, 16 juillet 2016.

DOOB Christopher Bates, Racism. An American Cauldron (1993), New York, Longman, 1999.

FRITSCH Jane, « Tom Bradley, Mayor in Era of Los Angeles Growth, Dies », New York Times, 30 septembre 1998.

GOODING-WILLIAMS, Robert (dir.), Reading Rodney King / Reading Urban Uprising, New York, Routledge, 1993.

GOODMAN Amy, Democracy Now! Twenty Years Covering the Movements Changing America, New York, Simon & Schuster, 2017.

HENNESEY Kathleen, « Obama Reflects on Race », Los Angeles Times, 19 juillet 2013.

HORNE Gerald, Fire This Time. The Watts Uprising and the 1960s, Charlottesville, University Press of Virginia, 1995.

JOSEPH Peniel E., Waiting ’Til the Midnight Hour. A Narrative History of Black Power in America, New York, Owl, 2007.

KHAN-CULLORS Patrisse, et BANDELE Asha, When They Call You a Terrorist. A Black Lives Matter Memoir, Edinburgh, Canongate, 2018.

KINDY Kimberly, FISHER Marc, TATE Julie, JENKINS Jennifer, « A Year of Reckoning: Police Fatally Shot Nearly 1,000 », Washington Post, 26 décembre 2015

MERL Jean et BOYARSKI Bill, « Mayor Who Reshaped L.A. Dies », Los Angeles Times, 30 septembre 1998.

NEUBAUER David W. et FRADELLA Henry F., America’s Courts and the Criminal Justice System, Boston, Cengage, 2017.

OBAMA Barack, « Remarks by the President after Announcement of the Decision by the Grand Jury in Ferguson, Missouri », 24 novembre 2014, http://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/24/remarks-president-after-announcement-decision-grand-jury-ferguson-missou.

PETERS Jeremy W., THEE-BRENAN Megan et SUSSMAN Dalia, « Exit Polls Confirm Stark Divisions Along Racial, Gender and Economic Lines », New York Times, 9 novembre 2016

PILKINGTON Ed, « Texas Rushes Ahead with Voter ID Law after Supreme Court Decision », The Guardian, 25 juin 2013.

ROBB Thomas, « Make America Great Again », The Crusader, s.d.. mai-octobre 2016, p. 1.

SAMUEL Lawrence R., The American Middle Class. A Cultural History, New York, Routledge, 2014.

SEELYE Katharine Q., « Obama Wades into a Volatile Racial Issue », New York Times, 23 juillet 2009.

Shelby County v. Holder, 570 U.S. 529 (2013).

Students for Fair Admissions v. Harvard, 600 U.S. 181 (2023).

TAYLOR Keeanga-Yamahtta, From #BlackLivesMatter to Black Liberation, Chicago, Haymarket Books, 2016.

« The Real Voter Fraud Is Texas’ ID Law », New York Times, 7 août 2015.

« The Remaking of the President », Economist, 10 novembre 2012, p. 41.

THERNSTROM Stephan et THERNSTROM Abigail, America in Black and White. One Nation, Indivisible. Race in Modern America, New York, Simon & Schuster, 1997.

THOMPSON Krissah et WILSON Scott, « Obama on Trayvon Martin », Washington Post, 23 mars 2012.

TUCKER Ronnie B., « The Color of Mass Incarceration », Ethnic Studies Review, vol. 37-38, 2015, p. 135-139.

WALTON Hanes Jr. et SMITH Robert C., American Politics and the African American Quest for Universal Freedom, New York, Routledge, 2016.

WEST Cornel, « Ferguson Signifies End of Age of Obama », CNN, 26 novembre 2014, http://edition.cnn.com/videos/world/2014/11/26/wrn-ferguson-race-america-cornel-west-intv.cnn-ap.

WODAK Daniel, « Mandatory Minimums and the War on Drugs », dans BOONIN David (dir.), The Palgrave Handbook of Philosophy and Public Policy, New York, Routledge, 2018, p. 51-62.

Pour citer cet article

Stefano Luconi, « L’illusion des États-Unis post-raciaux : retour sur une longue chaîne de violences de 1965 à nos jours », Revue Alarmer, mis en ligne le 29 septembre 2025, https://revue.alarmer.org/lillusion-des-etats-unis-post-raciaux-retour-sur-une-longue-chaine-de-violences-de-1965-a-nos-jours/