Frederick Douglass est généralement connu pour son activité de militant abolitionniste aux États-Unis et pour ses écrits autobiographiques. Mais son œuvre et sa carrière excèdent ces seuls domaines. Journaliste, diplomate, Douglass a vécu en Haïti et parcouru l’Europe ; il s’est essayé à la fiction et a prononcé de nombreux discours, pour défendre les droits des femmes et condamner les lois xénophobes de son pays. Douglass s’est aussi beaucoup intéressé à la photographie. On se propose ici de revenir sur les usages qu’il en fait, en commentant en particulier quelques-uns des portraits où il apparaît avec les membres de sa famille. Le portrait au XIXe siècle, et plus encore le portrait familial, a pu être décrit comme l’expression d’un ethos bourgeois, le moyen pour une bourgeoisie émergente de « se fabriquer une image en même temps que de se construire une généalogie par l’image », comme l’écrit Manuel Charpy. Les portraits photographiques de Douglass et de sa famille répondent en partie à cette description : ils sont, en l’occurrence, la preuve d’une ascension sociale – littéralement – spectaculaire, du statut d’homme esclavisé à celui de militant, intellectuel et père de famille respecté. À ceci près que la famille n’est pas, pour Douglass, le lieu d’un repli politique : ses prises de position publiques, exprimées lors de meetings ou dans la presse, trouvent un prolongement dans les relations qu’il entretient avec ses proches. Celles-ci sont mises en scène dans plusieurs photographies dont la valeur sentimentale est intrinsèquement mêlée à la dimension politique. Douglass, jusque dans ses portraits les plus intimes, utilise le nouveau médium pour s’inscrire dans une classe sociale autant que pour contester un ordre racial.

Manuel Charpy, « La bourgeoisie en portrait. Albums familiaux de photographies des années 1860-1914 », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 34, 2007, p. 148. Voir également, à propos des États-Unis, François Brunet, « Naissance de la photographie », in François Brunet (dir.), L’Amérique des images. Histoire et culture visuelles des États-Unis, Paris, Hazan, 2013, p. 66.

Frederick Douglass et la photographie

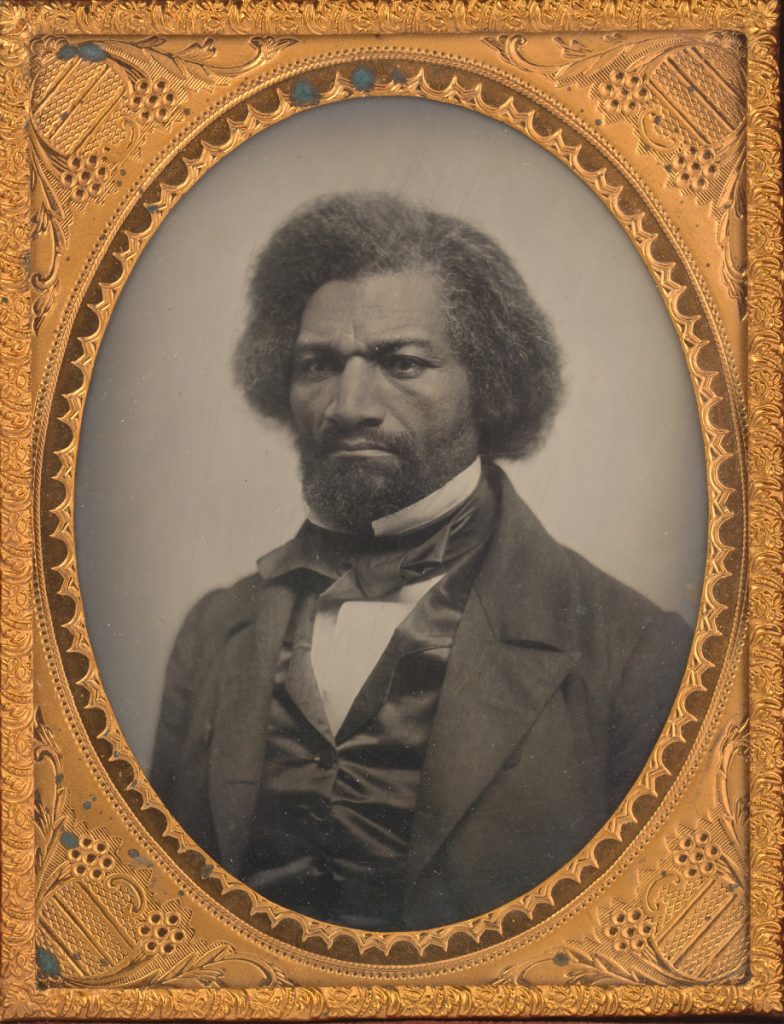

L’intérêt de Frederick Douglass pour la photographie a fait l’objet de nombreux travaux dans le monde anglophone depuis une quinzaine d’années. Né en esclavage dans le Maryland en 1818, Douglass gagne le Nord des États-Unis en 1838, accédant ainsi à la liberté ; au même moment, le Français Louis Daguerre met au point le procédé photographique qui porte son nom – le daguerréotype –, présenté à l’Académie des sciences de Paris en 1839, et dont le Britannique Henry Fox Talbot revendique bientôt la paternité. Douglass n’est pas encore l’orateur ni l’écrivain qu’on connaît, mais déjà il fréquente les ateliers de photographie. Son premier portrait, un daguerréotype, date de 1841, soit quatre ans avant la publication de son récit autobiographique Narrative of the Life of Frederick Douglass, an American Slave (1845). Des dizaines suivront. Un catalogue publié en 2015 regroupait pas moins de cent soixante clichés de Douglass, ce qui fait de lui « l’Américain le plus photographié au XIXe siècle ». Douglass est en outre l’un des premiers théoriciens de la photographie. Dans la série de conférences sur le sujet qu’il donne pendant la guerre de Sécession, parmi lesquelles « Le siècle des images » (1862) et « Images et progrès » (1864-1865), il présente la photographie « comme un progrès démocratique décisif (chacun peut avoir son portrait) » et la faculté de créer des images « comme le propre de l’homme, blanc ou noir », selon les mots de François Brunet.

Voir notamment Sean Ross Meehan, Mediating American Autobiography: Photography in Emerson, Thoreau, Douglass, and Whitman, Columbia, University of Missouri Press, 2008, chap. 4 ; Sarah Blackwood, « Fugitive Obscura: Runaway Slave Portraiture and Early Photographic Technology », American Literature, vol. 81, n° 1, 2009, p. 93-125 ; Marcy J. Dinius, The Camera and the Press: American Visual and Print Culture in the Age of the Daguerreotype, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 2012, chap. 6 ; Laura Wexler, « “A More Perfect Likeness”: Frederick Douglass and the Image of the Nation », in Maurice O. Wallace et Shawn Michelle Smith (dir.), Pictures and Progress: Early Photography and the Making of African American Identity, Durham, Duke University Press, 2012, p. 18-40 ; Ginger Hill, « “Rightly Viewed”: Theorizations of Self in Frederick Douglass’s Lectures on Pictures », in Maurice O. Wallace et Shawn Michelle Smith (dir.), Pictures and Progress, op. cit., p. 41-82 ; John Stauffer, Zoe Trodd et Celeste-Marie Bernier, Picturing Frederick Douglass: An Illustrated Biography of the Nineteenth Century’s Most Photographed American, New York, Liveright, 2015 ; Martha J. Cutter, « The Fugitive Gazes Back: The Photographic Performance Work of Frederick Douglass and Sojourner Truth », InMedia, vol. 8, n° 2, 2020, https://journals.openedition.org/inmedia/2463 ; Autumn Womack, « Photography », in Michaël Roy (dir.), Frederick Douglass in Context, Cambridge, Cambridge University Press, 2021, p. 133-145. En français, voir Marie Cordié Levy, L’Autoportrait photographique américain (1839-1939), Paris, Mare & Martin, 2014, p. 149-155.

Voir Steffen Siegel, 1839. Daguerre, Talbot et la publication de la photographie. Une anthologie, trad. Jean-François Caro, Jean Torrent et Sophie Yersin Legrand, Paris, Macula, coll. « Transbordeur », 2020.

John Stauffer, Zoe Trodd et Celeste-Marie Bernier, Picturing Frederick Douglass, op. cit.

François Brunet, « Naissance de la photographie », in François Brunet (dir.), L’Amérique des images, op. cit., p. 70.

De Douglass, on commente le plus souvent les photographies où il figure seul. Et pour cause : rares sont celles où il apparaît en compagnie d’autres personnes. Ce n’est pas un hasard si le corpus photographique est composé en large partie de portraits individuels – ceux-là mêmes qui ornent aujourd’hui les couvertures des livres qui lui sont consacrés – plutôt que collectifs. Douglass s’est servi de la photographie pour façonner une certaine image de lui-même, celle d’un leader de la communauté africaine-américaine. Poser seul est une façon d’asseoir ce statut et de placer hors-cadre ceux qui pourraient lui faire de l’ombre, par exemple son « rival » Martin Delany qui, dans les années 1850, défend le principe d’une émigration des Noirs hors des États-Unis, que Douglass rejette. De ce point de vue, son usage de la photographie peut être rapproché de sa pratique autobiographique. Comme le note David W. Blight, les (trois) autobiographies de Douglass, très centrées sur lui-même, font relativement peu de place aux personnes qu’il a côtoyées au cours de sa vie, qu’il s’agisse des individus réduits en esclavage à ses côtés, de sa première femme – Anna Murray Douglass, qui l’aide à fuir Baltimore – ou des militants noirs avec lesquels il partage la scène abolitionniste ; le nom de Delany n’apparaît pas dans les volumineux mémoires qu’il publie à la fin de sa vie. De même, on serait bien en mal de se faire une idée des liens amicaux ou des fréquentations politiques de Douglass en s’appuyant sur ces photographies tant il en est, la plupart du temps, le seul sujet.

Voir Robert S. Levine, Martin Delany, Frederick Douglass, and the Politics of Representative Identity, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1997.

David W. Blight, Frederick Douglass: Prophet of Freedom, New York, Simon & Schuster, 2018, p. 69, p. 92.

Sur ces daguerréotypes, voir Molly Rogers, Delia’s Tears: Race, Science, and Photography in Nineteenth-Century America, New Haven, Yale University Press, 2010 ; Ilisa Barbash, Molly Rogers et Deborah Willis (dir.), To Make Their Own Way in the World: The Enduring Legacy of the Zealy Daguerreotypes, Cambridge (Mass.), Peabody Museum Press, 2020.

Non seulement Douglass pose seul, mais il pose « en majesté ». Le cadrage serré, la posture droite, l’habit élégant, le regard perçant sont autant d’éléments qui viennent souligner sa force et sa détermination. Point de dos meurtri chez Douglass, à l’instar de celui de l’esclave Peter, photographié en 1863 ; point de corps dénudé, tels ceux des hommes et des femmes esclavisées que le daguerréotypiste Joseph T. Zealy photographie en 1850 pour le compte du professeur de Harvard Louis Agassiz, l’un des pères du racisme scientifique aux États-Unis. À rebours des images déshumanisantes qui réduisent l’individu au statut de victime ou de « type » racial, Douglass utilise la photographie pour conquérir une forme de « dignité visuelle ».

Surtout, Douglass ne sourit pas. Certes, le sourire n’est pas chose commune en photographie au XIXe siècle, comme l’a rappelé André Gunthert dans un essai récent. Mais son absence n’en est pas moins affirmée par Douglass, qui n’ignore pas quelles représentations dégradantes des Noirs commencent à se répandre dans la culture populaire étatsunienne. La cause qui l’anime est trop grave pour qu’il puisse se permettre de détendre le visage, et Douglass ne souhaite donner aucun crédit au stéréotype de l’esclave joyeux et insouciant. Dans les années 1840, il fait savoir à son imprimeur de Dublin, Richard D. Webb, qu’il déteste le portrait que celui-ci a ajouté à l’édition irlandaise de son récit : en plus d’un énigmatique sourire sur les lèvres, Douglass a les pommettes saillantes, le nez et le menton étirés, les cheveux soigneusement peignés ; sa physionomie est transformée. Le contraste avec l’illustration qui figurait dans l’édition originale, publiée à Boston, est frappant. Douglass ironisera plus tard, alors que le portrait circule à nouveau, sur son expression « pleine d’une bonté et d’une bonhomie qu’on associe rarement au visage d’un esclave fugitif ». Il en tirera une leçon plus générale : « Les artistes blancs sont incapables de faire des portraits fidèles des Noirs. » Si Douglass s’éprend de la photographie, c’est entre autres parce qu’elle lui permet d’être représenté comme il l’entend, sans distorsion ni exagération d’aucune sorte. Il est clairement indiqué à propos de la gravure qui figure en frontispice de sa deuxième autobiographie, My Bondage and My Freedom (1855), qu’elle est exécutée « d’après un daguerréotype ».

Matthew Fox-Amato, Exposing Slavery: Photography, Human Bondage, and the Birth of Modern Visual Politics in America, New York, Oxford University Press, 2019, p. 124.

André Gunthert, Pourquoi sourit-en en photographie ?, Lyon, Éditions Deux-cent-cinq, coll. « Milieux », 2023.

John Stauffer, Zoe Trodd et Celeste-Marie Bernier, Picturing Frederick Douglass, op. cit., p. XXV.

Cité dans Michaël Roy, Récits d’esclaves. S’émanciper, écrire et publier dans l’Amérique du XIXe siècle, Paris, Payot, « Petite bibliothèque Payot », 2022, p. 198.

Cité dans ibid., p. 197-198.

John Stauffer, The Black Hearts of Men: Radical Abolitionists and the Transformation of Race, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 2001, p. 51.

Portraits de famille

La critique a épousé la vision de Douglass en self-made man héroïque et charismatique véhiculée par ses autobiographies et les photographies. Ce n’est que récemment qu’elle a tenté de rendre visibles les cercles familiaux, professionnels, intellectuels et militants au sein desquels il a évolué. C’est sans doute la famille de Douglass – ses deux femmes, ses cinq enfants, mais aussi ses ancêtres et descendants lointains – qui fait actuellement l’objet des recherches les plus dynamiques. Dans ce contexte, il peut être utile de se pencher sur les quelques photographies, puisqu’elles existent, où Douglass ne figure pas seul, en particulier sur celles où il pose avec les membres de sa famille, pour voir en quoi elles éclairent notre compréhension de son usage de la photographie.

Sur cette tendance récente, voir l’introduction à Michaël Roy (dir.), Frederick Douglass in Context, op. cit., p. 1-6.

Voir notamment Celeste-Marie Bernier et Andrew Taylor, If I Survive: Frederick Douglass and Family in the Walker O. Evans Collection, Édimbourg, Edinburgh University Press, 2018 ; Ezra Greenspan, « Frederick Douglass, Family, and Biography », Black Perspectives, 2019, https://www.aaihs.org/frederick-douglass-family-and-biography/ ; Leigh Fought, « Family », in Michaël Roy (dir.), Frederick Douglass in Context, op. cit., p. 305-317.

Plusieurs de ces portraits ont été réalisés dans les années 1880 et 1890, alors que Douglass est déjà âgé et que ses portraits les plus emblématiques sont derrière lui. De même qu’on ne s’est guère intéressé aux portraits de groupe, on a prêté moins d’attention au Douglass vieillissant qu’au jeune et vigoureux militant. Sur l’une de ces photographies, datée de 1884, il apparaît aux côtés de sa seconde femme, Helen Pitts Douglass, avec laquelle il vient tout juste de se marier, et de sa belle-sœur Jennie Pitts. La mise en scène a, de toute évidence, été longuement étudiée. Elle peut paraître conventionnelle, voire dévalorisante pour Helen Pitts Douglass, que son regard tendre en direction de Frederick Douglass semble reléguer au statut d’épouse aimante et dévouée. Mais ce serait oublier ce qu’a de transgressif, à l’époque, la représentation aussi manifeste d’un amour entre une femme blanche et un homme noir, a fortiori l’un des plus célèbres des États-Unis du XIXe siècle. Frederick et Helen le savent bien, qui ont essuyé les commentaires tantôt réprobateurs, tantôt racistes, de leur entourage et de la presse à propos de leur mariage. Tandis que la presse africaine-américaine reproche à Frederick Douglass d’avoir « trahi sa race », Helen Pitts Douglass est reniée par une partie de sa famille, pourtant abolitionniste ; seule Jennie Pitts soutient sa sœur, comme l’atteste sa présence sur la photographie. La joie qui émane de ce portrait, le sourire esquissé par chacun de ses trois sujets – par Douglass en particulier –, témoignent d’un bonheur conjugal dont les Douglass souhaitent garder la trace, mais ils ont aussi une signification plus profonde : à l’heure où se multiplient les lois dites Jim Crow dans le Sud des États-Unis, et où la Cour suprême vient d’affirmer la constitutionnalité des lois contre le mariage interracial (arrêt Pace v. Alabama, 1883), le couple Douglass présente son amour comme un amour légitime. Que ce portrait ait été diffusé auprès du public ou – c’est plus probable – simplement exposé au domicile familial, il vient figurer visuellement des liens sentimentaux qu’une large partie de la société blanche rejette et considère comme irreprésentables autrement que sur le mode de la caricature.

Leigh Fought, Women in the World of Frederick Douglass, New York, Oxford University Press, 2017, p. 241-247 ; David W. Blight, Frederick Douglass, op. cit., p. 649-654 ; Hélène Quanquin, Men in the American Women’s Rights Movement, 1830-1890: Cumbersome Allies, New York, Routledge, 2020, p. 146-151. On lit parfois que la troisième personne sur la photo est Eva Pitts, l’une des sœurs de Helen. Mais Eva apprécie peu Douglass et il est plus probable qu’il s’agisse de Jennie, comme l’affirment Leigh Fought et David W. Blight.

On peut faire une même double lecture de la série de portraits que Frederick Douglass fait réaliser en 1894 avec son petit-fils Joseph Henry Douglass. Il existe au moins quatre photographies les réunissant, les trois premières prises en mai dans un atelier de Boston, la quatrième en octobre à New Bedford dans le Massachusetts. Le support est celui, alors en vogue, de la « carte de visite », image montée sur une carte rectangulaire, pouvant être reproduite à des milliers d’exemplaires. Celle qui apparaît ci-dessous montre Frederick et Joseph dans ce qui pourrait être le salon familial ; elle est en cela similaire à la photo des époux Douglass, et typique des représentations bourgeoises en vigueur à l’époque. De même, la pose décontractée de Joseph, à demi assis sur la table, la proximité des corps, reliés par le bras du petit-fils tendu vers son aïeul, créent une atmosphère intime et donnent chair au lien affectif qui les unit. L’illusion du cadre domestique est renforcée par la présence d’objets du quotidien : on pourrait croire que Frederick et Joseph viennent de s’interrompre dans leurs loisirs respectifs, lecture du journal et gammes au violon.

Mais ces deux objets sont précisément ce qui donne à l’image sa coloration politique. Le journal renvoie à l’activité d’homme de presse de Douglass, une facette de son militantisme qui demande encore à être explorée : Douglass a lancé quatre titres de presse au cours de sa vie, à la fabrication desquels il a toujours associé les membres de sa famille, ses fils en particulier. Le violon a lui aussi valeur de symbole transgénérationnel. Frederick Douglass l’a appris en autodidacte et a donné à son petit-fils ses premières leçons ; Joseph, après des études au conservatoire de Boston, est devenu un concertiste de renom. C’est un même amour de la musique qui les rapproche et qui donne naissance à leur collaboration professionnelle dans les dernières années de la vie de Douglass : à plusieurs reprises, et notamment à Boston le 10 mai 1894, l’orateur fait précéder et suivre ses discours de morceaux interprétés par le jeune musicien. Les photographies de Frederick et Joseph relèvent donc tout autant du portrait privé appelé à rejoindre l’album de famille que du portrait public venant célébrer une généalogie militante. L’un de ces portraits au moins, celui réalisé par le photographe africain-américain James E. Reed dans son atelier de New Bedford, fut d’ailleurs vendu au public, le format permettant un tirage multiple, et les profits versés à l’institut de Tuskegee, dans l’Alabama, où l’on dispense aux Noirs un enseignement essentiellement technique. La photographie familiale fut ainsi mise au service du projet d’« élévation » des Noirs par l’éducation et le progrès socio-économique porté par le fondateur de Tuskegee, Booker T. Washington, auquel Douglass apporta son soutien.

Voir Benjamin Fagan, « Journalism », in Michaël Roy (dir.), Frederick Douglass in Context, op. cit., p. 108-120 ; Benjamin Fagan, « The Collective Making of Frederick Douglass’ Paper », Civil War History, vol. 68, n° 2, 2022, p. 131-146.

John Stauffer, Zoe Trodd et Celeste-Marie Bernier, Picturing Frederick Douglass, op. cit., p. 224-225.

Ibid., p. XVI ; « Lessons of the Hour », Boston Daily Advertiser, 11 mai 1894.

John Stauffer, Zoe Trodd et Celeste-Marie Bernier, Picturing Frederick Douglass, op. cit., p. XIV. Malgré une bibliographie désormais abondante, on manque encore de travaux sur les pratiques concrètes de Douglass en matière de photographie : quels studios et galeries fréquente-t-il ? privilégie-t-il les photographes africains-américains ? est-il lui-même impliqué dans la réalisation d’albums de famille ? comment ses photographies sont-elles diffusées au-delà du cadre familial ?

Sur Tuskegee, voir Caroline Rolland-Diamond, Black America. Une histoire des luttes pour l’égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle), Paris, La Découverte, 2016, p. 49-50 ; sur le soutien de Douglass à l’établissement, voir Brigitte Fielder, « Education », in Michaël Roy (dir.), Frederick Douglass in Context, op. cit., p. 237. Sojourner Truth, plus encore que Frederick Douglass, est connue pour son usage de la carte de visite à des fins personnelles et militantes. Voir Darcy Grimaldo Grigsby, Enduring Truths: Sojourner’s Shadows and Substance, Chicago, University of Chicago Press, 2015.

Enfance et abolitionnisme

Joseph Douglass a entre vingt-trois et vingt-quatre ans lorsqu’il pose avec son grand-père. Ces portraits sont donc ceux de deux adultes. Mais sur une autre photo au moins, Douglass apparaît avec une enfant, en l’occurrence sa plus jeune fille, Annie, née en 1849. De ce portrait, à l’origine un daguerréotype, il n’existe qu’une copie, conservée à Southern University and A&M College, à Baton Rouge, en Louisiane. Celle-ci est en mauvais état : le papier est froissé et déchiré, et jusqu’à une date récente, elle ornait les murs de la John B. Cade Library, ce qui signifie qu’elle a été exposée à la lumière. On ne sait rien des circonstances dans lesquelles la photographie a été prise, ni même de sa date précise : on lit tantôt 1854, tantôt 1859 (ce qui signifie qu’Annie a entre cinq et dix ans). Ce portrait a refait surface tout récemment, puisqu’il ne figurait pas dans le catalogue évoqué plus haut. « Pour Douglass, écrivaient les trois auteurs en 2015, la photographie n’a rien de personnel ou de sentimental ; elle n’a pas pour but de figurer des relations familiales ou amicales. » Les quelques photographies évoquées ici, certes peu nombreuses au regard du reste du corpus, permettent de nuancer le propos. C’est particulièrement le cas du portrait de Frederick et Annie.

Le daguerréotype original a disparu. La copie en question est vraisemblablement une photographie de l’original, un daguerréotype n’étant pas reproductible.

John Stauffer, Zoe Trodd et Celeste-Marie Bernier, Picturing Frederick Douglass, op. cit., p. XVI.

En effet, si ce portrait retient l’attention, c’est bien parce qu’il semble n’avoir d’autre fonction que de figurer l’amour d’un père pour sa fille. Ce n’est pas le militant aguerri, mais le père attendri, qui y est représenté. Le portrait est en tout point différent de ceux que Douglass fit réaliser dans ces années-là. Il s’agit d’abord de la seule photographie prise avant la guerre de Sécession où il apparaît en pied. La partie inférieure de son corps, ordinairement absente, est visible. Douglass n’est pas qu’un buste flottant : ses jambes l’ancrent dans un espace et une temporalité donnés. C’est ensuite le relâchement du corps qui étonne. Enfoncé dans son siège, Douglass croise les jambes et passe la main dans le dos de sa fille, geste d’affection autant que manière de reposer son bras. Son corps n’a pas ici sa rigidité habituelle, au point que Douglass ne semble pas même poser. Peut-être d’ailleurs n’était-il pas prévu qu’il apparaisse sur cette photo : on peut imaginer qu’Annie, intimidée par le dispositif de l’atelier, a réclamé que son père vienne s’asseoir à ses côtés. On devine enfin sur les lèvres de Douglass un léger sourire, ou tout du moins l’expression est-elle moins sévère qu’à l’accoutumée, comme s’il s’autorisait à relâcher les traits dans le cadre privé d’une photographie avec sa très jeune fille. Que Douglass ait pris le temps d’accompagner Annie et de poser avec elle, à une époque où il est sur tous les fronts – politique, journalistique, littéraire – et où il est plus courant pour un père de se faire prendre en photo avec l’ensemble de sa famille ou bien avec ses seuls fils, est, en soi, la preuve de la tendresse particulière qu’il éprouve pour sa benjamine. Il n’existe aucune photo de Douglass avec ses autres fils et fille, Rosetta, Lewis, Frederick Jr. ou Charles.

C’est l’hypothèse faite par Leigh Fought dans ce billet de blog : http://leighfought.blogspot.com/2018/07/annie-douglass.html.

Bien sûr, on ne peut exclure que de telles photos aient existé et qu’elles aient été perdues.

En posant avec Annie, Douglass pose avec une enfant, et l’on peut voir également dans cette photographie une traduction visuelle de l’intérêt qu’il porte à l’enfant comme vecteur de transformation sociale. C’est là un aspect méconnu de sa pensée, qu’on retrouve chez d’autres abolitionnistes. Nombre de militants défendent l’idée selon laquelle les enfants seraient des alliés naturels du combat contre l’esclavage. Encore préservés de l’influence néfaste et corruptrice d’une société largement acquise aux intérêts esclavagistes, les enfants seraient animés par des sentiments d’amour, d’affection, de solidarité envers leurs proches et éprouveraient une révulsion spontanée à l’idée qu’on puisse priver des individus de leur liberté et leur infliger un traitement violent. « Ce sont des abolitionnistes par nature », affirme le militant blanc Henry Clarke Wright. Ce n’est pas autre chose que dit Douglass dans Narrative of the Life of Frederick Douglass, lorsqu’il évoque son enfance à Baltimore et ses discussions avec les petits garçons blancs du quartier, auxquels il fait part de son désir d’être libre. « Ces paroles-là les attristaient, écrit-il ; alors ils exprimaient pour moi la plus vive sympathie et me consolaient avec l’espérance qu’il arriverait quelque événement pour me rendre la liberté. » Frederick Douglass et Anna Murray Douglass sensibilisent leurs propres enfants à la question de l’esclavage et les associent à leurs activités militantes. Très tôt, ceux-ci assistent les fugitifs qui se présentent en nombre au domicile des Douglass, à Rochester, en attendant de pouvoir gagner le Canada. Annie fait la rencontre de John Brown, l’auteur du célèbre raid sur l’arsenal de Harpers Ferry, en Virginie, qui loge un temps chez les Douglass. Brown fait part de ses projets aux enfants et la jeune fille éprouve pour lui une vive sympathie. « Le pauvre Mr. Brown est mort », écrit-elle à son père en 1859, alors que Brown vient d’être exécuté. « Cet homme sans cœur [le gouverneur de Virginie] a dit qu’il devait mourir, et on l’a emmené dans une clairière, non loin de la prison, et on l’a pendu ».

« Juvenile Anti-Slavery Societies », Liberator, 14 janvier 1837. Sur les enfants et l’abolitionnisme, voir Michaël Roy, Young Abolitionists: Children of the Antislavery Movement, New York, New York University Press, 2024.

Frederick Douglass, Vie d’un esclave américain, écrite par lui-même, trad. Kate Parkes, révisée par Michaël Roy, Paris, Payot, « Petite bibliothèque Payot », 2022, p. 92.

Lettre de Annie Douglass à Frederick Douglass, 7 décembre 1859, in John R. McKivigan (éd.), The Frederick Douglass Papers, série n° 3, Correspondence, t. 2, 1853-1865, New Haven, Yale University Press, p. 287.

C’est aussi à cet abolitionnisme précoce que le double portrait de Frederick et Annie Douglass rend hommage. L’enfant est appelée à prendre la relève du père : elle est son héritière naturelle, celle qui pourra porter le flambeau si le père venait à faillir ou l’esclavage à perdurer. C’est d’ailleurs elle, sur la photo, qui arbore la mine sévère qui caractérise habituellement son père, ici renforcée par les mains croisées. Père et fille regardent droit vers l’objectif et semblent animés par un but commun. Le fait même qu’Annie ait pu tenir cette pose pendant un long moment – le temps de pose à cette époque est d’environ dix secondes, ce qui n’est pas rien pour une enfant – dit quelque chose de sa maturité. Mais la maladie coupe court à l’antiesclavagisme juvénile d’Annie Douglass : la jeune fille meurt en mars 1860, quelques jours avant son onzième anniversaire.

Pierre-Jean Amar, Histoire de la photographie, 3e éd., Paris, PUF, 2020, p. 17.

Frederick Douglass, on le voit, ne se réduit pas au personnage hiératique et solitaire que donnent à voir ses portraits les plus connus. Ses photographies familiales créent une rupture dans un corpus qui peut parfois sembler répétitif et figé. L’éminent abolitionniste y apparaît sous les traits d’un père, d’un grand-père ou d’un mari aimant. Pour autant, ces portraits ne font pas qu’éclairer un pan de la vie privée de Douglass. L’amour qui s’y exprime est le reflet d’une conception singulière de la famille comme lieu d’incarnation et de transmission des idéaux politiques, par-delà les âges et les générations.

Pour citer cet article

Michaël Roy, « Amour et abolition. Usages de la photographie familiale chez Frederick Douglass », RevueAlarmer, mis en ligne le 9 février 2024, https://revue.alarmer.org/amour-et-abolition-usages-de-la-photographie-familiale-chez-frederick-douglass/