Le 2 août 1943, après des mois de préparation clandestine, un réseau de détenus juifs de Treblinka parvient à se procurer des armes, à incendier plusieurs bâtiments du camp et à déclencher une évasion collective. Le soulèvement, bien que très coûteux en vies humaines, ébranle le fonctionnement de Treblinka et contribue à la décision allemande de liquider le site peu après.

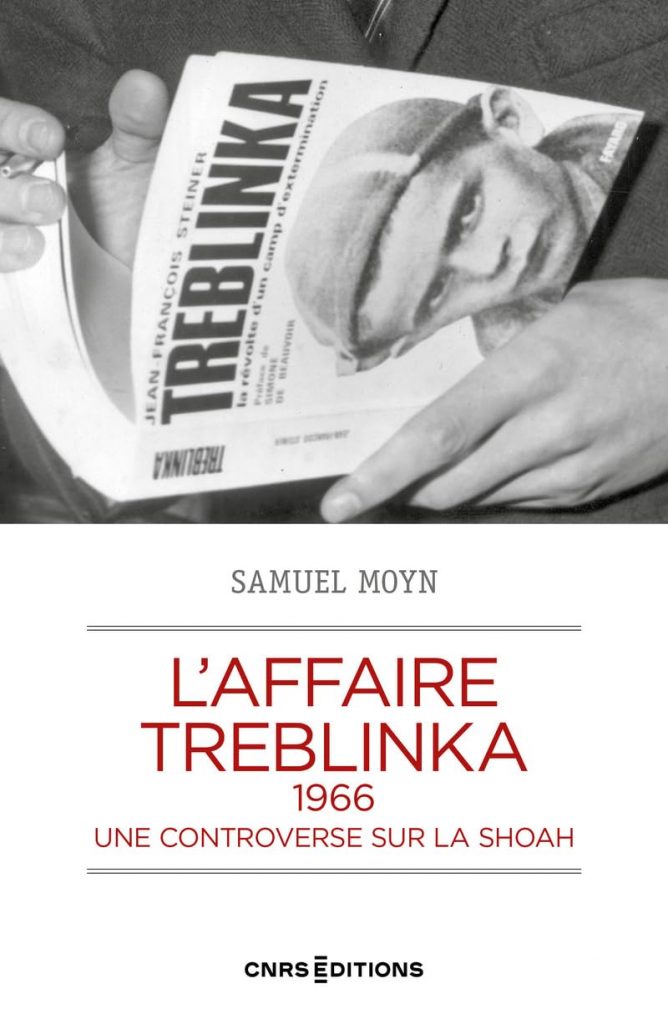

En 1966, Jean-François Steiner revient sur cet épisode dans Treblinka, La révolte d’un camp d’extermination, parution qui suscite autant d’enthousiasme que de polémiques. La réception conflictuelle de cet ouvrage, épisode clé mais souvent négligé de l’histoire intellectuelle française, est l’objet du livre de Samuel Moyn, professeur d’histoire et de droit à l’Université de Yale dans L’affaire Treblinka, 1966 : une controverse sur la Shoah. Samuel Moyn interroge la manière dont cette publication a catalysé des tensions mémorielles majeures dans la France des années 1960, en particulier autour de la reconnaissance publique du génocide des Juifs. Au-delà de la cette controverse singulière, l’ouvrage constitue une réflexion critique sur la manière dont les sociétés construisent, refusent ou instrumentalisent la mémoire des crimes de masse. Moyn ne s’intéresse pas uniquement au passé, mais à ses usages contemporains, dans un moment où les débats sur la mémoire, la responsabilité historique et la justice transitionnelle sont plus vifs que jamais.

Une double rupture dans les dynamiques mémorielles

Dans Treblinka, Steiner proposait le récit de l’héroïsme des déportés juifs ayant fomenté une révolte dans l’un des camps d’extermination les plus meurtriers : environ 840 prisonniers juifs y avaient participé. 300 à 400 étaient parvenus à franchir les clôtures du camp, mais 350 à 400 furent tués lors des affrontements ou repris par les gardes. Parmi les fugitifs, moins de 70 à 90 survécurent à la guerre. Cette révolte, bien que très coûteuse en vies humaines, constitua bien un acte majeur de résistance juive contre la politique d’extermination nazie et accéléra la liquidation définitive du camp par les Allemands.

The Treblinka Death Camp. History, Biographies, Remembrance, Chris Webb, Michael Chocholatý, Columbia University Press, 2014

Mais la préface de Simone de Beauvoir qui contribua au retentissement de la polémique, attirait l’attention sur un autre élément explosif : selon elle, Steiner avait eu le courage de briser un tabou, en évoquant les Judenräte, soit la collusion de certains notables juifs avec les nazis. C’était, pour la préfacière, la partie tragique de l’affaire, la véritable descente aux enfers, à laquelle faisait justice la révolte extraordinaire et héroïque de 1943. Nombre de critiques, y compris au sein de la communauté juive, dénoncèrent pourtant ce qu’ils percevaient comme une imputation implicite de responsabilité aux victimes. En 1966-1967, seulement quelques années avaient passé depuis le procès Eichmann et les polémiques suscitées par Hannah Arendt sur La banalité du mal, contribuant à amplifier le débat. De nombreux survivants et chercheurs estimèrent que Steiner déplaçait une partie de la responsabilité sur les victimes elles-mêmes, ce qui fut jugé injuste et blessant.

Le terme Judenrat (conseil juif en allemand) désigne les administrations juives créées par les nazis dans les ghettos de l’Europe de l’Est pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces conseils, composés de dirigeants juifs locaux, furent imposés par les autorités d’occupation et chargés d’appliquer leurs ordres : recenser la population juive, organiser le travail forcé, gérer les ressources et l’assistance, préparer et superviser les déportations vers les camps. Le rôle des Judenräte fut tragiquement ambigu : ils collaborèrent sous la contrainte tout en essayant, dans certains cas, de protéger la communauté ou de gagner du temps (Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, Holmes & Meier, 1985).

En 1963, Hannah Arendt publiait Eichmann à Jérusalem, rapport sur la banalité du mal. La thèse de l’ouvrage était que, si les crimes du nazisme étaient sans précédent et inouïs, ils ont été commis comme autant d’actes banals par les criminels nazis, sans même être envisagés comme des crimes par ces derniers. Voir Jean-Claude Poizat, « Nouvelles réflexions sur la ‘banalité du mal’. Autour du livre de Hannah Arendt Eichmann à Jérusalem et de quelques malentendus persistants à son sujet », Le Philosophoire, n° 48, 2017, [en ligne :] https://doi.org/10.3917/phoir.048.0233

Encensé par la presse, Treblinka le livre reçut le Prix littéraire de la Résistance. La personnalité de l’auteur, né en 1938, contribua aussi sans doute à l’intérêt du public. Son père était mort en déportation dans un sous-camp d’Auschwitz. Après des études en Sorbonne, il avait passé près de deux ans en Israël après la guerre puis, après des études en Sorbonne, s’était engagé en Algérie parmi les parachutistes. Au milieu des années 1960, il vivait en France, travaillant comme journaliste pour plusieurs titres de presse. Pour analyser les controverses qui suivirent la parution de l’ouvrage, Samuel Moyn rappelle que, durant l’immédiat après-guerre, la mémoire française de la Seconde Guerre mondiale fut largement dominée par une mythologie de la résistance. Dans Le Syndrome de Vichy, en 1987, l’historien Henry Rousso avait analysé le phénomène du résistancialisme, soit le mythe collectif développé en France après la Seconde Guerre mondiale, selon lequel toute la nation française aurait unanimement résisté à l’occupant nazi. Ce discours, largement promu par le gouvernement gaulliste et, dans une autre version, par le Parti communiste, visait à restaurer l’unité nationale et à effacer les divisions, notamment la collaboration du régime de Vichy. Ce n’est qu’à partir des années 1970-1980 que ce mythe est remis en cause grâce à des travaux d’historiens comme Robert Paxton qui révèlent la complexité des attitudes des Français pendant l’Occupation. Dans cette configuration mémorielle, la figure du résistant prévalait sur celle de la victime de la déportation raciale et l’évocation de la Shoah souvent réduite à un épisode parmi d’autres de la Seconde Guerre mondiale, restait marginale dans l’espace public français.

La France de Vichy, 1940-1944, Seuil, 1973) et Olivier Wieviorka (Histoire de la Résistance, 1940-1945, Perrin, 2013

Comme le souligne Samuel Moyn, ce débat était révélateur d’un refoulement collectif dans la société française : l’émotion autour du livre de Steiner n’était pas due uniquement à sa forme, mais l’audace consistant à dire que certains Juifs s’étaient battus et que cette histoire n’avait pas été transmise. L’affaire révélait une tension entre une mémoire officielle, universaliste et abstraite, et une mémoire communautaire, spécifique et incarnée. Au sein de la communauté juive française, Samuel Moyn montre que l’accueil fut contrasté : certains saluèrent l’effort de réhabilitation de la résistance juive, tandis que d’autres y virent une remise en cause insupportable de la dignité des martyrs.

Un ouvrage d’histoire

Treblinka se voulait un ouvrage d’histoire. Pour reconstituer l’épisode de la révolte, le journaliste décida d’écarter les sources administratives (qui, selon lui, auraient reconduit le point de vue des bourreaux), privilégiant les témoignages des victimes. À la fin de l’ouvrage les noms des témoins interrogés étaient cités. Ironie du sort, Steiner arrivait aux mêmes conclusions que Raul Hilberg – qui avait pour sa part opté pour les documents nazis dans sa reconstitution historique -, aussi bien dans son portrait des auteurs que dans celui des victimes. Or, son texte mêlait témoignages, documentation et éléments narratifs romancés. Samuel Moyn insiste sur le fait que Treblinka fut critiqué non seulement pour ses choix stylistiques (une narration dramatique, romancée, parfois éloignée des canons du témoignage historique), mais aussi pour des raisons plus profondes. Beaucoup d’historiens, comme Raul Hilberg ou Georges Wellers, lui reprochèrent un manque de rigueur historique, l’usage de scènes reconstruites et de dialogues inventés, une tendance à romancer les faits, donnant l’impression que les victimes auraient été passives ou complices.

Raul Hilberg, La Destruction des Juifs d’Europe, Paris, Fayard, 1988.

Georges Wellers, « Sur la résistance collective et la ‘coopération’ des victimes avec les bourreaux », in « Le Monde Juif », n° 44, oct.-déc. 1966 ; in « Pour la Liberté », Ed. UNADIF-FNDIR, Paris, 1971, pp. 153-156.

Le manque de rigueur, comme l’absence d’explicitation des sources utilisées et de prudence dans le traitement de sujets aussi délicats, donnèrent lieu à une récupération du livre par une extrême droite antisémite. En mai de la même année, l’hebdomadaire Rivarol se réjouissait de l’idée de « Juifs collaborateurs ». La controverse fut alimentée par l’interview exclusive donnée, en 1966, par Steiner au Nouveau Candide, journal gaulliste, au cours de laquelle il déclara avoir été poussé à écrire le livre par la honte d’être un des fils de ce peuple dont six millions s’étaient laissé conduire à l’abattoir comme des moutons. Steiner affirmait en outre ne pas croire que son livre puisse nourrir la cause antisémite car, selon lui, « les antisémites n’avaient pas besoin des Juifs pour les haïr ». Ses propos soulevèrent de vives réactions. Léon Poliakov accusa Steiner de redonner vie à de vieux arguments antisémites. À son initiative, un Comité de vigilance pour le respect de la déportation et de la Résistance fut constitué. Outre Poliakov, de grands intellectuels comme Vladimir Jankélévitch, prirent part aux débats, soulignant la difficulté de transmettre une histoire du génocide respectueuse de la complexité des faits et des sensibilités.

Une lettre de protestation fut publiée dans le journal israélien Ma’ariv en mai 1966, mais elle resta pratiquement sans écho en France, où le scandale avait déplacé l’attention sur les résultats de la recherche de Steiner, tandis que l’authenticité des témoignages était tenue pour acquise. Rachel Auerbach, qui avait été collaboratrice d’Emanuel Ringelblum dans le ghetto de Varsovie, devint la principale opposante de Steiner. Ayant recueilli les témoignages sur Treblinka pendant et après la guerre, elle les avait mis à disposition de Steiner à Yad Vashem à Jérusalem, et lui avait demandé la possibilité de lire le livre avant publication – ce qui ne lui fut pas accordé. Après la parution, elle écrivit à Steiner avec indignation, soulignant le contraste entre ce qu’elle avait transmis et les conclusions auxquelles il était parvenu. Steiner fut ainsi contraint de changer les noms des survivants dans les éditions suivantes de Treblinka. Pas toutes, car il restait au fond convaincu de sa thèse.

Emanuel Ringelblum (1900-1944) était un Juif polonais qui, enfermé dans le ghetto de Varsovie pendant la Seconde Guerre mondiale, s’efforça d’archiver la vie et la mémoire de la communauté. En résulta un journal publié après la guerre, intitulé Chronique du ghetto de Varsovie.

À l’occasion d’une réédition en format de poche, en mars 1986, Treblinka revint sur le devant de la scène à travers une interview accordée au Journal du Dimanche dans laquelle Steiner affirmait que les derniers chapitres avaient été réécrits par l’auteur Gilles Perrault afin que la mort de l’un des derniers personnages soit mieux romancée. L’authenticité, garantie par les témoins, était définitivement compromise. La réédition de 1994, enfin, non seulement ne mentionnait pas la prise de distance de Simone de Beauvoir et de Pierre Vidal-Naquet à l’égard du livre, mais le nouveau préfacier, Gilles Perrault, ne faisait aucune allusion à son rôle dans la rédaction du récit romancé, se rendant complice d’une énième dissimulation.

L’affaire Treblinka résonne fortement avec les débats actuels sur la mémoire coloniale, l’antisémitisme, l’universalisme républicain et les politiques de réparation.

Mémoire, reconnaissance et politique

Au-delà de l’histoire circonstanciée de la réception de Treblinka, Moyn propose une réflexion plus large sur la formation des mémoires publiques. Il met en évidence le caractère conflictuel de la construction mémorielle et rappelle que la reconnaissance du génocide des Juifs ne fut ni immédiate ni naturelle, mais passa par des luttes d’interprétation et d’appropriation.

En retraçant les réactions critiques de l’époque dans la presse généraliste, mais aussi celles soulevées au sein du judaïsme institutionnel, Moyn montre comment une société peut résister à certaines constructions mémorielles, perçues comme dérangeantes ou déstabilisantes.

Après la Seconde Guerre mondiale, la mémoire collective a longtemps été hiérarchisée: certaines tragédies étaient mises en avant, d’autres restaient invisibilisées.

Ce faisant, Moyn offre une réflexion précieuse sur les logiques d’inclusion ou d’exclusion mémorielle. La controverse sur Treblinka anticipait les débats contemporains sur les concurrences mémorielles et les luttes pour la reconnaissance, même si les termes n’étaient pas encore ceux d’aujourd’hui. En France, les débats autour de Treblinka semblent toutefois avoir laissé de côté le traitement réservé par Steiner aux témoignages constituant son livre, ainsi que la controverse qui l’opposa aux témoins. Le contentieux resta cantonné à Israël, trop éloigné pour que, sans l’aide des médias, il puisse avoir des répercussions en Europe ou aux États-Unis, où Steiner rencontra la faveur du public et de la critique. La réception ne fut donc pas la même en France, aux États-Unis et en Israël, preuve que les politiques mémorielles suivent des parcours nationaux. Néanmoins, le livre marquait une étape importante dans l’évolution de la mémoire du génocide au moment où cette mémoire acquérait une visibilité publique.

Après la Seconde Guerre mondiale, la mémoire collective a longtemps été hiérarchisée: certaines tragédies étaient mises en avant, d’autres restaient invisibilisées. À partir des années 1980-1990, on observe une explosion des revendications mémorielles dans de nombreux pays, notamment en France. Cela s’explique par: la fin des grands récits nationaux (l’histoire officielle ne suffit plus à intégrer toutes les expériences); l’essor des lois mémorielles (par exemple la loi Gayssot de 1990 contre le négationnisme); le rôle des médias et des associations dans la mise en lumière des mémoires minoritaires.

Les concurrences mémorielles désignent alors les tensions ou compétitions entre différents groupes sociaux autour de la reconnaissance et de la légitimité de leurs mémoires collectives. Elles apparaissent lorsque plusieurs communautés ou groupes revendiquent: une visibilité pour leur histoire, une reconnaissance officielle de leurs souffrances, parfois des réparations symboliques ou matérielles. Chaque groupe demande que son histoire soit reconnue et enseignée (la Shoah et la mémoire juive, la traite négrière et l’esclavage colonial, la guerre d’Algérie et les mémoires franco-algériennes, les génocides oubliés). Certains historiens, comme Pierre Nora ou Benjamin Stora, avertissent contre une compétition victimaire. La mémoire en effet peut devenir un instrument de division si chaque groupe exige une place « supérieure » à celle des autres. Cela peut aussi entraîner des conflits identitaires et une fragmentation du récit national. À l’inverse, d’autres chercheurs, comme Paul Ricœur, défendent l’idée d’une mémoire partagée, fondée sur le dialogue et la reconnaissance mutuelle. L’enjeu est de réconcilier les mémoires pour construire une histoire commune (Pierre Nora, Les Lieux de mémoire, Gallimard, 1984-1992. Paul Ricœur, La Mémoire, l’histoire, l’oubli, Seuil, 2000. Benjamin Stora, La guerre des mémoires: la France face à son passé colonial, La Découverte, 2007. Henry Rousso, Le Syndrome de Vichy, Seuil, 1990).

Samuel Moyn, spécialiste des droits de l’homme, inscrit cette histoire dans une généalogie des luttes pour la justice historique. Il ne cherche pas à réhabiliter Steiner ni à prendre position sur la valeur littéraire de son œuvre, mais à comprendre les mécanismes par lesquels certaines paroles historiques deviennent audibles et pas d’autres.L’affaire Treblinka invite donc à penser les enjeux contemporains de la mémoire non pas comme des phénomènes récents ou anecdotiques, mais comme les héritages de dynamiques anciennes. Loin de la nostalgie ou de la sacralisation du passé, Moyn propose une lecture politique et critique du travail mémoriel.

L’œuvre de Moyn s’inscrit ainsi dans la lignée des travaux de chercheurs comme Pierre Nora, récemment disparu, Henry Rousso et Annette Wieviorka. Elle constitue une contribution précieuse à l’histoire de la mémoire de la Shoah. À travers une étude fine et nuancée, l’auteur révèle que la mémoire n’est jamais un processus linéaire ni consensuel, mais bien le fruit de luttes interprétatives intenses. En mettant au jour les ressorts d’une controverse oubliée, Moyn éclaire d’une lumière nouvelle les dynamiques contemporaines de reconnaissance du passé. L’affaire Treblinka est ainsi un ouvrage indispensable pour quiconque s’intéresse à la mémoire, à l’histoire du génocide et aux mécanismes politiques de la transmission historique. Dans une époque marquée par les controverses sur les lieux de mémoire, les réparations et les silences persistants, cette lecture s’avère plus que jamais pertinente.

Pour citer cet article

Frida Bertolini, « L’affaire Treblinka 1966, une controverse sur la Shoah, un livre de Samuel Moyn », RevueAlarmer, mis en ligne le 17 septembre 2025, https://revue.alarmer.org/laffaire-treblinka-1966-une-controverse-sur-la-shoah-un-livre-de-samuel-moyn/