« Algérienne et, partant, Antijuive ; Antijuive et, par conséquent, patriote ». C’est ainsi que Gaston Méry, rédacteur en chef du journal antisémite La Libre Parole, qualifie Eugénie Buffet, chanteuse populaire de music-hall née en Algérie coloniale. Arrivée à Paris à la fin des années 1880, Eugénie Buffet est membre de la Ligue antisémitique au moment de l’affaire Dreyfus, période durant laquelle elle anime les réunions nationalistes.

Gaston Méry, « Au jour le jour – Chanteuse nationaliste », La Libre Parole, 21 janvier 1900.

Joly Bertrand, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français : 1880-1900, Paris, H. Champion, 2005, p. 84.

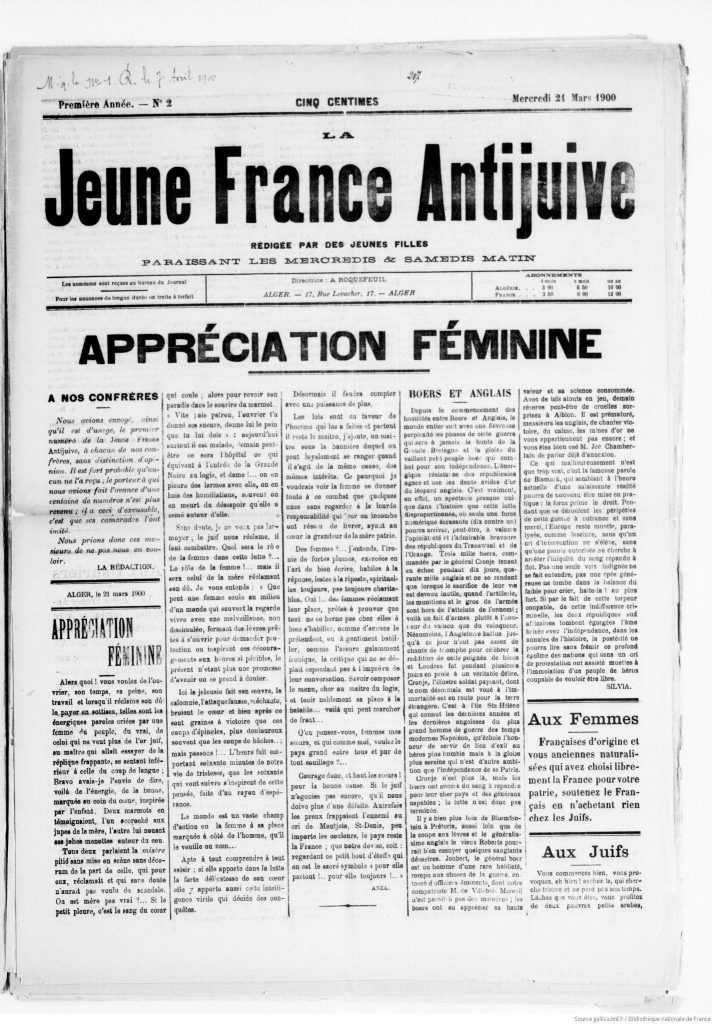

L’engagement de femmes dans des mouvements antisémites n’a pourtant fait l’objet que de peu d’études, encore moins s’agissant des Françaises dans l’Algérie coloniale. Or plusieurs journaux font état de manifestations de « femmes antijuives » en 1898 à Alger ainsi que de la formation de « comités de dames antijuives » à Bône, Oran, Alger, Constantine. L’une de ces illustrations est la parution à Alger du journal La Jeune France antijuive pendant quelques mois, durant l’année 1900 dont la revendication première est la défense des intérêts des femmes françaises. La manchette du journal précise qu’il est « rédigé par des jeunes filles ».

Sur la participation des femmes dans des mouvements antisémites, voir notamment : Rita Thalmann, Entre émancipation et nationalisme : la presse féminine d’Europe 1914-1945, Paris, Deuxtemps Tierce, 1990 ; Danièle Bussy-Genevois, « Féminisme et antisémitisme dans l’Espagne des années 30 » in Liliane Crips et al. (dir.), Nationalismes, féminismes, exclusions : Mélanges en l’honneur de Rita Thalmann, Frankfurt am Main/New York, P. Lang, 1994, pp. 99-111 ; Liliane Kandel (dir.), Féminismes et nazisme, Paris, O. Jacob, 2004. ; Marina Allal, « Antisémitisme, hiérarchies nationales et de genre : reproduction et réinterprétation des rapports de pouvoir ». Raisons politiques (2001), Presses de Sciences Po, vol. 24, n° 4, 2006, pp. 125-141 ; Kathleen Blee, Women of the Klan: Racism and Gender in the 1920s, Berkeley, University of California Press, 2009 ; Elizabeth Everton, « « Toutes les Femmes de France » : Female Political Mobilization and the Ligue Antisémitique Française, 1899 », UCLA: Center for the Study of Women, 2009.

Sur l’Algérie coloniale : Geneviève Dermenjian, Antijudaïsme et antisémitisme en Algérie coloniale : 1830-1962, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2018.

La Jeune France Antijuive, « Le Comité des Dames Antijuives de Bône, l’Antijuive Bônois », 31 mars 1900 ; La Fronde, « Arrivée de Max Régis à Alger », 9 janvier 1899, p. 3 ; Le Républicain de Constantine « Les dames antijuives », 30 avril 1902, p. 1 ; L’Oued-Sahel, « Dans les collèges, » 6 avril 1899, p. 2.

L’antisémitisme en contexte colonial

Dans le contexte de l’affaire Dreyfus, la France a été le théâtre d’un antisémitisme virulent, exprimé à travers des journaux, des tribunes et des souscriptions. En Algérie coloniale, c’est encore plus tôt, dès les années 1870 – avant même l’apparition du terme « antisémitisme » que l’on date, en général, en 1879 – que l’antisémitisme politique se diffuse dans la presse. Quarante-cinq journaux dits « antijuifs » y sont ainsi publiés, soit près d’un tiers des publications recensées entre 1898 et la Première Guerre mondiale. Ces journaux apparaissent dans la plupart des villes, souvent au moment des élections pour promouvoir leurs candidats. On compte par exemple L’Antijuif algérien à Alger (1897-1904) dirigé par le chef de file du mouvement dit « antijuif » algérois Max Régis ou encore Le Républicain de Constantine (1878-1942) d’Émile Morinaud. Ces derniers revendiquent non seulement un discours antisémite, mais aussi un appel à l’action : boycottage, émeutes, pillages, destruction de magasins appartenant aux Juifs. Cet engouement pour l’antisémitisme dans la population coloniale d’Algérie a été étudié à travers l’exemple du journal antisémite et satirique Cagayous antijuif paru en 1898. L’antisémitisme en Algérie va de pair avec l’affirmation du statut colonial, qui serait mis en péril par l’attribution de la citoyenneté française aux Juifs d’Algérie en 1870. Il traduit la volonté de défendre les « privilèges mis en cause par l' »intrusion » d’un « indigène » » et fustige « la transgression de la loi primordiale qui assigne au colonisé et au colonisateur leur place respective ».

Pierre Birnbaum, Le moment antisémite : un tour de la France en 1898, Paris, Pluriel, 2015 ; Laurent Joly et Grégoire Kauffmann, « Le nationalisme français des années 1880-1900 et l’exaltation de la haine, “légitime”, “saine”, “populaire”, contre le juif » in Marc Deleplace (dir.), Discours de la Haine. Récits et figures de la passion dans la Cité, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009, p. 227-236. ; Stephen Wilson, « Le monument Henry : la structure de l’antisémitisme en France, 1898-1899 ». Annales (1929), vol. 32, n° 2, 1977, p. 265-291.

Marie-Anne Matard-Bonucci, « Antisémitisme », RevueAlarmer, mis en ligne le 18 avril 2025, https://revue.alarmer.org/notice/antisemitisme/

Geneviève Dermenjian, Antijudaïsme et antisémitisme en Algérie coloniale : 1830-1962, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2018, p. 263.

Ibid., pp. 135-151

Paul Siblot, « « Cagayous antijuif ». Un discours colonial en proie à la racisation », Mots. Les langages du politique (1980), vol. 15, n° 1, 1987, p. 59-75.

Ibid., pp. 68-69

Malgré ses similitudes, dans ses représentations et manifestations, avec son homologue métropolitain, l’antisémitisme en Algérie coloniale doit ainsi être étudié en lui-même, sa formation étant imbriquée avec le contexte colonial et de mobilisation antijuive où s’inscrit La Jeune France antijuive, journal de « jeunes filles » dont le rôle dans le mouvement antijuif et dans la promotion de l’ordre colonial mérite d’être étudié. La Jeune France antijuive développe un argumentaire inédit, en ce lieu et à cette époque sur la place des femmes, la « cause antijuive » et la société coloniale. Comment l’idée d’un antisémitisme « féminin » se construit-elle dans ce journal et comment ses rédactrices mobilisent-elles l’antisémitisme comme moyen de valorisation des femmes françaises en contexte colonial ?

Le décret Crémieux, source de tensions

Les Juifs d’Algérie, dont font partie les communautés autochtones, celles venant du Maroc et de Tunisie, ainsi que les descendants des Juifs expulsés d’Espagne en 1492, sont 26 000 entre 1830 et 1850 et 75 000 en 1901. Ils étaient avant cela, sous la période ottomane, des sujets non musulmans dont le statut, appelé en droit musulman dhimmi, leur imposait une taxe spécifique et des interdictions comme celle de se vêtir d’habits de certaines couleurs. Ils sont régulièrement la cible d’émeutes, voire de massacres comme celui d’Alger le 28 juin 1805.

Valérie Assan, Les consistoires israélites d’Algérie au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2012, p. 13.

Ibid., p. 14 ; Jean-Luc Allouche, et Jean Laloum, Les Juifs d’Algérie : images & textes, Paris, Editions du Scribe, 1987, pp. 14-15.

Élégie sur le sac d’Alger en 1805 (Traduite du judéo-arabe) extraite de l’ouvrage du rabbin Bloch, Inscriptions tumulaires des anciens cimetières israélites recueillies, traduites, commentées et accompagnées de notices biographiques, Alger, 1888, p. 133.

Après la conquête française, Juifs et musulmans conservent leur « statut personnel », respectivement le droit mosaïque d’une part, et le droit musulman d’autre part. La jurisprudence définit en 1862 le régime de l’indigénat, c’est-à-dire la nationalité française sans la citoyenneté. Le sénatus-consulte du 14 juillet 1865 confirme la jurisprudence et crée une procédure d’accession spécifique à la citoyenneté française pour les colonisés, « indigènes musulmans » et « indigènes israélites ». Peu de demandes en ont résulté : seulement 300 en cinq ans.

Laure Blévis, « L’invention de l’ »indigène », Français non citoyen », in Abderrahmane Bouchène et al. (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale : 1830-1962, Paris, La Découverte, 2014, p. 388.

Ibid., p. 391

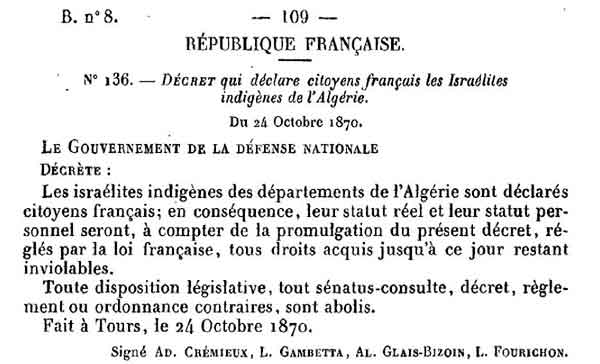

Adolphe Crémieux, également président de l’Alliance israélite universelle, promulgue un décret le 24 octobre 1870 en tant que ministre de la Justice. Celui-ci déclare comme citoyens français, de manière collective et obligatoire, les « israélites indigènes des départements de l’Algérie », qui doivent donc renoncer au droit mosaïque pour le Code civil. Cette naturalisation est plus souhaitée par les Juifs de France métropolitaine, citoyens français, qui ont bénéficié du décret d’émancipation des Juifs depuis 1791, que par certains Juifs d’Algérie, réticents à renoncer à leurs lois et tribunaux.

La Jeune France antijuive, énigmatique publication

Parmi les journaux « antijuifs » émerge un bi-hebdomadaire qui paraît quelques mois de l’année 1900 à Alger : La Jeune France antijuive. Rédigée par des jeunes filles. Du 18 mars au 14 juillet 1900, il paraît à dix-huit reprises, deux à trois fois par semaine. Comportant quatre pages par numéro comme la plupart des autres papiers antijuifs, celui-ci se distingue par des billets d’opinion écrits à la première personne du singulier accordé au féminin et signés par des pseudonymes tels que Algéria, France, Silvia, Anza ou Georgette. La directrice de publication,A. Roquefeuil, signe plusieurs articles avec ses initiales. Son prénom, Adèle, peut être retrouvé en effectuant une recherche dans la presse algéroise de l’époque. Plusieurs annonces dans la presse signalent sa reconversion en tant que romancière à partir de 1907 :

Dépêche algérienne, « Nous recevons une lettre de Mme Adèle Roquefeuil, directrice de la Jeune France Antijuive […] », 29 avril 1900.

Romancière désire vendre 2 romans inédits, prix modéré. […] Ecrire à, ou venir chez Mlle Roquefeuil, rue Dupetit-Thouars, 32, Alger.

Dépêche algérienne, 28 août 1907.

On vendrait roman littéraire inédit, au choix. Discrétion. Mlle ROQUEFEUIL Adèle, carte d’identité, Alger Strasbourg.

Dépêche algérienne, 5 août 1917.

Un livre de sa plume, « [dédié] aux calomniateurs », paraît en 1934. Une petite annonce en fait la promotion à la dernière page d’un numéro de L’Écho d’Alger : « Mes souvenirs, par l’ex-directrice de la Jeune France antijuive ». Sa dernière apparition connue dans les journaux est du 1er décembre 1938, au sujet d’une affaire de propriété littéraire pour un roman dont Adèle Roquefeuil déclare être l’auteur exclusif. Intitulé Le Jongleur de Millions, surnom par ailleurs donné à l’arnaqueur juif d’origine russe Alexandre Stavisky, le roman ne peut être retrouvé dans les archives connues.

La Presse libre (Alger), « Lire dimanche prochain […] Mes souvenirs dédiés aux calomniateurs, en att. mieux. […] », 31 décembre 1933.

L’Echo d’Alger, Avis divers, 8 janvier 1934, 23e année, n°8557, p. 10.

Dépêche algérienne, Tribunal de commerce, « Le Jongleur de Millions », 1er décembre 1938.

Il n’est toutefois pas possible, à ce jour, d’établir des éléments biographiques tangibles concernant Adèle Roquefeuil.

Son nom n’a pas été retrouvé, même à l’aide d’un ouvrage de généalogie et de l’état-civil en ligne des archives nationales d’outre-mer, bien que ce patronyme ancien y apparaisse, parfois avec une particule. Il pourrait également s’agir, en l’occurrence, d’un nom d’emprunt.

Être antijuif en Algérie

L’année 1900 représente un enjeu électoral local important pour les « antijuifs » dans les municipalités de la colonie. La Jeune France se veut une personnification de l’Algérie coloniale et se présente comme la « fille » de la France. Ce lien de filiation, répété dans le journal, est une allégorie de la domination coloniale. Quant à l’adjectif « antijuif », ou « antijuive », il se rapporte à la fois à un courant politique qui traverse le champ politique dans la colonie française en Algérie, avec des partis et ligues « antijuifs », et à un antisémitisme culturel européen. Des publicités dans les journaux promeuvent ainsi de l’absinthe ou des cigarettes « antijuives ». Des commerçants et artisans précisent dans leur réclame : « La maison est française, non juive » ou « Ne travaille pas pour les juifs ».

Par exemple L’Antijuif algérien, 13 mars 1898, p. 2.

Publicités récurrentes du journal L’Antijuif algérien.

Les Juifs d’Algérie, ayant pourtant acquis collectivement la citoyenneté française, sont de fait exclus de la catégorie sociale des « Français » pour les antijuifs, qui les présentent systématiquement comme étrangers et « cosmopolites ». La Jeune France antijuive décrit son programme au fur et à mesure des numéros, en distinguant toujours les Juifs des Français :

Ce que nous voulons surtout, nos aimables lecteurs l’ont compris depuis longtemps, c’est l’Algérie aux Français. Arrière les cosmopolites et les juifs.

La Jeune France antijuive, « Aux électeurs ! », La rédaction, 25 avril 1900, n°12

Si personne n’a encore obtenu un résultat définitif, nous l’obtiendrons, nous !! et puisqu’un spirituel écrivain a dit : « Ce que femme veut, Dieu le veut ! Nous voulons !!….. Oui nous voulons la disparition complète des juifs dont notre sol natal est infecté. […] Enfin nous voulons l’abrogation du décret Crémieux c’est-à-dire que le juif soit… juif et non Français ! […]

La Jeune France antijuive, « L’Algérie aux Français », Mariette, 18 mars 1900, n°1

Français serrez les rangs. Serrez les rangs, afin d’affirmer la puissance de la vitalité française, serrez les rangs afin de faire bravement face à la meute cosmopolite, serrez les rangs afin d’offrir un front vaillant et compact aux attaque (sic) de la juiverie.

La Jeune France antijuive, « Français serrez les rangs », Silvia, 28 avril 1900, n°13

Il faut ici relever que les Juifs sont recensés par l’administration coloniale dans une catégorie distincte de celle des Français jusqu’en 1931, soit soixante-et-un ans après leur accès à la citoyenneté française.

Kamel Kateb, « La gestion statistique des populations dans l’empire colonial français [Le cas de l’Algérie, 1830-1960] », Histoire & Mesure (1986), vol. 13, no 1, 1998.

Les Italiens, Espagnols et Maltais naturalisés français en Algérie par la loi de 1889 constituent avec les Français non juifs d’Algérie un groupe non homogène socialement et économiquement, mais dominant dans la hiérarchie coloniale, les Européens, désignés ainsi par l’administration coloniale. Si certains s’appellent entre eux « latins » ou « Algériens », c’est non seulement pour se distinguer des Français de métropole qu’ils estiment éloignés de leurs préoccupations, mais aussi vis-à-vis des colonisés.

La naturalisation collective des Juifs est le point de départ de la structuration de l’antisémitisme en Algérie coloniale admis par l’historiographie, bien que des manifestations d’hostilité à l’égard des Juifs par les Français commencent dès le début de la conquête. Le décret dit « Crémieux » est rejeté massivement par les colons français, y compris les administrateurs de la colonie, ainsi que par les Européens étrangers (Italiens, Espagnols, Maltais). Ils deviennent à leur tour français par le droit du sol dans une loi promulguée en 1889, et sont appelés « Néos » dans la colonie. Le maire antijuif d’Alger au tournant du XXe, Massimiliano Milano dit Max Régis, en fait partie. La première ligue antijuive est créée en 1871, à Miliana, dans le département d’Alger. La défaite de certains partis aux élections législatives de 1871 est expliquée par le vote des Juifs. Naît alors un antisémitisme électoral, virulent au moment des échéances de vote dans la colonie. Un décret, dit décret Lambrecht, du nom du ministre de l’Intérieur, est promulgué le 7 octobre 1871 et vient restreindre la portée du décret Crémieux en définissant comme « indigène israélite » l’individu né en Algérie avant la conquête française ou descendant. Sont ainsi exclus les Juifs tunisiens ou marocains vivant en Algérie, ainsi que les Juifs du sud de l’Algérie, annexé en 1882. Les musulmans sont, eux, durablement soumis au régime de l’Indigénat, impliquant une absence quasi totale de droits civils et politiques.

Geneviève Dermenjian, Antijudaïsme et antisémitisme en Algérie coloniale : 1830-1962, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2018, p. 17.

Ibid., p. 31

Ibid., p. 10

L’abrogation du décret Crémieux est une revendication fondamentale du mouvement antijuif. Sous la législature 1898-1902, quatre des six députés d’Algérie font partie du « groupe antijuif » à la Chambre des députés : Édouard Drumont et Charles Marchal pour Alger, Émile Morinaud à Constantine, Firmin Faure à Oran. Il s’agit également d’une revendication présente dans La Jeune France antijuive :

Valérie Assan, Les consistoires israélites d’Algérie au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2012, p. 372.

Demandez aux Représentants de la France ce qu’ils peuvent vous accorder c’est-à-dire l’abrogation du décret Crémieux.

La Jeune France Antijuive, « Antijuive bon teint ; Antijuive à l’eau de rose » par Algéria, 11 avril 1900, n°8

Cette disposition est rejetée par la plupart des colons qui y voient une atteinte à la hiérarchie coloniale : des sujets colonisés deviennent leurs égaux par la loi et représentent donc une menace, notamment d’un point de vue électoral.

Un journal de « jeunes filles »

L’emploi de l’expression « jeunes filles » pour qualifier les rédactrices du journal est significatif de la naissance de la catégorie à la fin du XIXe siècle. Celle-ci est liée à l’enseignement secondaire des filles des classes bourgeoises depuis 1880 ainsi qu’à l’encadrement post-primaire des classes ouvrières. L’adolescence, en tant que classe d’âge, au départ limitée aux jeunes garçons bourgeois, se généralise à mesure que l’enseignement secondaire se féminise – tout en demeurant réservé aux élites – pendant les deux dernières décennies du siècle, et que les classes populaires ont accès, après l’instruction primaire obligatoire, à un encadrement « de l’école à l’armée » pour les garçons et « de l’école au ménage » pour les filles. Cette adolescence féminine est un enjeu de luttes entre républicains et Église catholique. Les « jeunes filles » étant « les épouses et les mères de demain », elles assurent la sauvegarde de la moralité du foyer, la foi pour l’Église, ainsi que l’exécution des tâches ménagères et l’éducation des enfants. Des enseignements ménagers destinés aux jeunes filles, après l’enseignement primaire, sont ainsi dispensés. L’objectif est de leur inculquer leur mission : pilier du foyer et, par extension, de la nation.

Gabrielle Houbre (dir.), « Le temps des jeunes filles », Clio. Femmes, Genre, Histoire, n°4, 1996.

Françoise Mayeur, « Chapitre 10. L’éducation des filles : le modèle laïque » in Georges Duby et Michelle Perrot (dir.), Histoire des femmes en Occident, tome 4 : Le XIXe siècle, Paris, Plon, 1991, p. 241.

Agnès Thiercé, « « De l’école au ménage » : le temps de l’adolescence féminine dans les milieux populaires (IIIe République) », Clio. Femmes, Genre, Histoire, n° 4, 1996, p. 75-90.

Ibid.

Quelques hypothèses peuvent ainsi être dressées sur le statut des rédactrices de La Jeune France Antijuive, sans toutefois pouvoir les vérifier avec des éléments biographiques factuels : probablement non mariées, ayant reçu une instruction primaire et secondaire, provenant des classes bourgeoises de la colonie. Une annonce parue dans la Dépêche algérienne, dont le tirage est le deuxième plus important d’Algérie, précise ainsi le profil demandé pour contribuer à l’écriture du journal : « On demande jeunes filles ou dames, très instruites, de familles honorables, pour collaborer dans La Jeune France Antijuive, dirigée par jeune fille. Ecrire à Mme ROQUEFEUIL. […] »

Entre 50 000 et 70 000 exemplaires. Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine, t. 2, De l’insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération (1954), Paris, Presses universitaires de France, 1979, pp. 376-378.

La Dépêche algérienne, 4 mars 1900.

La Jeune France antijuive n’est pas le seul journal qui, en 1900, revendique d’être écrit par des femmes. C’est aussi le cas de La Fronde de Marguerite Durand, qui paraît de 1897 à 1905 à Paris. Journal féministe, républicain, dreyfusard, opposé à l’antisémitisme, il est « dirigé, administré, rédigé, composé par des femmes ». La Fronde congédie des femmes antidreyfusardes telles que Marie-Anne de Bovet et Marie Maugeret, qui imprime le journal. Cette dernière promeut un « féminisme chrétien » dans une association et une revue, dont l’un des objectifs est de « lutter contre le péril juif ».

Laurence Klejman et Florence Rochefort, L’Égalité en marche : le féminisme sous la Troisième République, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. « Des Femmes », 1989, p. 127.

Françoise Blum, « Itinéraires féministes à la lumière de l’Affaire », in Michel Leymarie, La postérité de l’Affaire Dreyfus, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 1998, p. 95.

Le rôle des femmes antijuives à Alger en 1900 : soutien aux hommes ou engagement féminin autonome ?

Dès le premier numéro de La Jeune France antijuive, le programme politique du journal est annoncé en un encart :

Soutenir vigoureusement le parti français ouvrier, mener la lutte antijuive énergiquement, protéger l’indigène en lui imposant un joug protecteur, bienveillant mais ferme. Femmes nous combattrons sans esprit d’animosité […] Notre devise sera : l’Algérie à la France, arrière les juifs !

La Jeune France Antijuive, 18 mars 1900, n°1, p. 1.

Soutien au « parti français ouvrier »

Le « parti français ouvrier » dont il est question pourrait être celui de Jules Guesde et Paul Lafargue, intitulé « parti ouvrier français » et actif à la même époque, sans qu’il ne soit possible d’établir de liens matériels entre le journal et ce parti. Plus probablement, cette formulation pourrait indiquer plus généralement le soutien du journal aux ouvriers français, le terme « parti » ayant un sens plus large qu’aujourd’hui. La Jeune France antijuive publie à chaque numéro un « bulletin ouvrier » avec des annonces de travail. La rédaction déclare soutenir les « candidats ouvriers » à l’élection municipale quelle que soit la liste, affirmant que les deux listes en lice pour gagner sont antijuives. Le fait qu’elles ne sont pas électrices en tant que femmes n’est pas mentionné. Elles ne revendiquent pas le fait de pouvoir voter, pourtant elles entendent faire partie de l’espace politique d’Alger et avoir le droit, et même le devoir, de s’exprimer par elles-mêmes.

La Jeune France Antijuive, 2 mai 1900, n°14, p. 3.

La Jeune France Antijuive, « Correspondance » par Georgette, 28 mars 1900, n°4.

Ce soutien aux candidats ouvriers change brusquement le jour même de l’élection, le 6 mai 1900. La rédaction appelle alors à voter pour la liste du Comité central républicain d’union antijuive, « peu importe les conditions sociales du candidat, étant tous égaux devant la loi ». Cette rétractation laisse supposer un changement de subventions au journal, même si la rédaction déclare n’être « subventionnée par aucun parti », tout en déclarant dans le même article ne pas comprendre pourquoi « Le Souvenir de Morès » a nié les subventionner. Ce groupe fondé à Alger en juillet 1896 a pour objectif de rendre hommage au Marquis de Morès, l’un des financiers de la première Ligue antisémitique créée par Édouard Drumont en 1889 à Paris. Il devient une figure incontournable de l’antisémitisme avec la campagne calomnieuse contre les bouchers juifs qu’il mène à Paris en 1892. Il crée les Amis de Morès, organisation antisémite informelle qui perdure après sa mort, dont Jules Guérin est membre. Ce dernier fonde la deuxième Ligue antisémitique en 1897. L’indépendance clamée dans les pages de La Jeune France antijuive est donc à nuancer. Il est toutefois difficile d’établir avec certitude les liens du journal avec des mouvements politiques, tant ceux-ci sont mouvants à Alger, en 1900. Un comité des Dames du Souvenir de Morès est évoqué dans le journal satirique algérois Le Turco en 1900, avec pour présidente une dénommée Mme Guyon. La Libre Parole mentionne également des « jeunes filles et des fillettes et les dames du souvenir » en 1899 à Alger.

La Jeune France Antijuive, 6 mai 1900, n°15, p. 2.

La Jeune France Antijuive, 4 avril 1900, n°6, p. 2.

Le Figaro, Paris, 4 septembre 1898, p. 2.

La Libre Parole, 5 juin 1899, p. 2.

La mise en avant des ouvriers français de la part de femmes bourgeoises de la colonie doit être comprise par opposition aux Juifs, et non par sincère adhésion à la lutte des classes. La lutte antijuive telle que décrite dans La Jeune France antijuive est assimilée à un combat contre la pauvreté des Français dont la responsabilité est imputée aux Juifs et aux étrangers. S’assimilant au « peuple », en soutien aux « ouvriers français », contre « l’or juif », La Jeune France antijuive reprend le lexique de l’antisémitisme social et économique, en y associant un antisémitisme racial :

La Jeune France Antijuive, « Appréciation féminine » par Anza, 21 mars 1900, n°1

Nous ne sommes que des femmes mais nous saurons […] servir mieux que des hommes la cause ouvrière française […] Agissant pour la France et l’Algérie, nous saurons être fortes et persévérantes […] Nous ne saurons y faillir, car le pur sang gaulois coule dans nos veines.

La Jeune France Antijuive, « Aux Administrations et Compagnies » par Silvia, 14 avril 1900, n°9.

Ce pseudo-anticapitalisme se focalisant uniquement sur les Juifs est à la fin du XIXe siècle répandu dans l’ensemble de l’espace politique. Les Juifs sont ainsi assimilés à la richesse et au capitalisme notamment par la figure-épouvantail des Rothschild.

Michel Dreyfus, L’antisémitisme à gauche, Histoire d‘un paradoxe, de 1830 à nos jours, Paris, La Découverte, 2009, p. 42.

Mener la lutte antijuive avec des armes spécifiques ?

Les rédactrices de La Jeune France antijuive entrent dans un espace social journalistique et politique entièrement masculin. Pourtant, le terme employé dans le programme de La Jeune France antijuive est bien celui de « mener » la prétendue lutte antijuive, non pas préconiser des actions, simplement participer, ou suivre l’action des hommes. La même idée est développée dans la phrase « Femmes nous combattrons ». Le programme proposé place les femmes en fer de lance de la lutte antijuive. Des articles dans d’autres journaux paraissent en réaction à leurs premiers numéros, comme La Vigie Algérienne, journal socialiste s’opposant au mouvement antijuif. Le billet renvoie avec sarcasme les femmes dans l’espace du foyer. Elles leur répondent ainsi dès le deuxième numéro du journal :

La Vigie algérienne, « Echos », 20 mars 1900, XXVIIIe année (3e série) – n°739.

D’après vous, nous ferions mieux d’apprendre à faire cuire une côtelette, que de nous mêler de politique ; nous sommes entièrement de votre avis, mais comme nous savons très bien faire la cuisine, nous ne prenons pas l’article nous concernant pour nous. A d’autres ! Si nous nous lançons dans le journalisme c’est qu’à notre humble avis, on peut mener les deux de front.

La Jeune France Antijuive, « Echos », 21 mars 1900, n°2

Les « jeunes filles » de La Jeune France antijuive ne s’élèvent pas contre un caractère supposément intrinsèquement féminin du travail domestique. Elles s’en servent au contraire dans leur argumentaire, comme une activité leur revenant et conciliable avec une activité militante.

L’Antijuif algérien, journal de Max Régis, accueille favorablement la parution d’un journal de « femmes antijuives ». L’auteur de l’article évoque le « belliqueux dévouement » de « la presque unanimité de la population féminine non-juive » dès les débuts de la lutte. Pour L’Antijuif algérien, l’occasion politique d’un journal dit antijuif rédigé par des femmes permet de « spécialiser la propagande féminine » et ainsi « stimuler l’action féminine » afin de « présenter des revendications, émettre des vœux, préconiser des tactiques de propagande, […] participer à la réalisation du triomphe que nous préparons ».

L’Antijuif algérien, « Femmes antijuives » par R. M., 22 mars 1900

On constate ici la différence entre les déclarations d’intention de La Jeune France antijuive, se voulant au centre de la lutte « antijuive », et le rôle que le journal de Max Régis leur assigne, c’est-à-dire un appui pour mobiliser les femmes antijuives et l’invitation à organiser le boycottage des magasins juifs. Or, les rédactrices de La Jeune France antijuive déclarent à plusieurs reprises être plus capables que les hommes de mener cette lutte :

Malheureusement pour [les juifs], nous avons de l’énergie, nous femmes, sommes même plus énergiques que les hommes. Vivent les Algériennes, Mesdames ! […] Vive la révolution antijuive ! Elle est plus proche que vous ne pensez si nous nous en mêlons […] Femmes algériennes, mes sœurs, si vous voulez m’aider, nous vaincrons. A bas les juifs et ceux qui les soutiennent !

La Jeune France Antijuive, « Ce que femme veut, Dieu le veut », 6 mai 1900, n°15

Elles renversent ainsi les attributs de leur domination en tant que femmes, en se déclarant « faibles au physique », mais plus fortes au moral que les hommes pour la lutte antijuive. Régulièrement, au fil des publications, les rédactrices légitiment leur entrée dans l’espace journalistique et politique d’Alger en valorisant des dispositions prétendues féminines, pour donner du poids à leur discours et affirmer leur place dans l’espace politique et journalistique. Pour le journal, le combat revient aux femmes. Les rédactrices se comparent par exemple à Jeanne d’Arc, qui avertit et guide la population :

La Jeune France Antijuive, « Echos » par Yvette, 21 avril 1900, n°11

Sandrine Lévêque, « Femmes, féministes et journalistes : les rédactrices de La Fronde à l’épreuve de la professionnalisation journalistique ». Le Temps des médias (2003), vol. 12, n°1, 2009, p. 41-53. ; Erik Neveu, « Le genre du journalisme. Des ambivalences de la féminisation d’une profession », Politix. Revue des sciences sociales du politique (1987), 2000, pp. 179-212.

Nous dirons au peuple : Le juif est ton ennemi, éloigne-le ou écrase-le et il nous comprendra comme il comprit l’appel aux armes de la jeune bergère de Domrémy qui, comme nous, le conviait au bon combat pour aboutir à la victoire.

La Jeune France Antijuive, « Réponse aux Judaïsants » en une, 28 mars 1900, n°4

L’idée d’une ligue de femmes « antijuives »en Algérie émerge à plusieurs reprises dans le journal ; elles reçoivent par exemple le soutien des « femmes françaises antijuives de Bône », dans le département de Constantine. Celles-ci écrivent au journal qu’elles ont, comme La Jeune France antijuive, « l’amour de la France et la haine du juif rapace et voleur ». Cet élément indique que le journal est lu dans d’autres villes d’Algérie et permet au journal d’asseoir sa légitimité. Ainsi, La Jeune France antijuive entend « mener la lutte », tandis que les autres journaux dits antijuifs évoquent un soutien à la lutte menée par les hommes, notamment dans le boycottage.

La Jeune France Antijuive, « Aux Femmes Françaises et Antijuives d’Alger », samedi 7 avril 1900, n°7

Ibid.

Aux Femmes – Françaises d’origine et vous anciennes naturalisées qui avez choisi librement la France pour votre patrie, soutenez le Français en n’achetant rien chez les Juifs.

L’appel au boycottage des commerces tenus par des Juifs a également cours en métropole par le biais de la presse et des mouvements antidreyfusards antisémites. Cette action est dévolue principalement aux femmes à qui l’on exige un boycottage strict : « Quand les femmes de France comprendront-elles qu’elles ne doivent rien acheter aux enfants d’Israël ? ». Elle est également mise en avant dans La Jeune France antijuive :

Stephen Wilson, « Le monument Henry : la structure de l’antisémitisme en France, 1898-1899 », Annales (1929), vol. 32, n° 2, 1977, pp. 265-291.

Pierre Quillard, Le Monument Henry, liste des souscripteurs classés méthodiquement et selon l’ordre alphabétique, Paris, 1899, p. 495.

À vous, filles, sœurs, épouses et mères d’ouvriers, nous demandons d’être avec nous dans ce combat […] Femmes à la douce influence, travailleuses de toutes les heures, mères qui, grâce aux Juifs, avez eu faim, peut-être pour ne pas voir pleurer l’enfant, rappelez-vous.

La Jeune France Antijuive, « Appel au peuple » par Anza, 28 mars 1900, n°4.

Pour le journal, le rôle des femmes est « celui de la mère réclamant son dû ». Cette thématique de la vie chère est mobilisée contre les Juifs, désignés comme les principaux responsables de la situation. Il faut noter la participation des femmes dans ces mouvements à la même période en métropole.

La Jeune France Antijuive, « Appréciation féminine » en une, par Anza, 21 mars 1900, n°2.

Dans la souscription antidreyfusarde et antisémite pour la veuve du lieutenant-colonel Henry, suspecté d’avoir falsifié des preuves contre le capitaine Dreyfus, 10 % des signataires indiquent être des femmes. À noter également les signatures d’« un groupe de féministes et patriotes » et d’« une féministe très patriote antijuive ». Un autre se déclare « instituteur admirateur du « féminisme chrétien » ». D’autres adressent leurs hommages à « Mlle de Bovet que l’esprit de Jeanne d’Arc a inspirée !». Ancienne journaliste de La Fronde, Marie-Anne de Bovet est l’une des figures de l’antidreyfusisme. C’est elle qui lance la souscription pour la veuve Henry dans La Libre parole. Le taux de présence des femmes et de référence à des femmes dans la souscription est important, à une époque où elles ne peuvent pas voter et sont en grande majorité exclues de la vie publique.

Stephen Wilson, « Le monument Henry : la structure de l’antisémitisme en France, 1898-1899 », Annales (1929), vol. 32, n° 2, 1977, p. 276.

Pierre Quillard, Le Monument Henry, liste des souscripteurs classés méthodiquement et selon l’ordre alphabétique, Paris, 1899, p. 615.

Ibid., p. 149

Ibid., p. 647

Il est très fréquemment question, parmi les thématiques abordées par les souscripteurs, de personnes victimes des Juifs. Est publié, par exemple, « Une institutrice pauvre trompée par de riches Youpins ». L’entité abstraite « les Juifs » est tenue responsable d’une perte de revenus et d’un déclassement dont les signataires de différents métiers se plaignent. Cette thématique est omniprésente dans les journaux antijuifs en Algérie coloniale, particulièrement concernant les femmes françaises qui sont décrites systématiquement comme victimes des Juifs. Le journal L’Antijuif algérien rend ainsi hommage aux « antijuives » :

Ibid., p. 149

Aux antijuives surtout, à ces vaillantes femmes qui n’ont reculé devant rien pour faire triompher notre noble cause, […] à ces mères qui supportaient, stoïques, les souffrances les plus cruelles, en présence des châtiments infligés à leurs enfants […]. Femmes algériennes, vous avez donné à tous l’exemple de la vaillance et la noblesse ; vous vous êtes souvenues des humiliations subies, des souffrances endurées par vous et vos maris sous le joug juif.

L’Antijuif algérien, « Aux antijuives », 23 mars 1902

Aucune des « souffrances » prétendument subies n’est précisée ou explicitée. Les femmes, qualifiées d’« algériennes » – il faut ici comprendre françaises –, sont collectivement érigées en des modèles nationaux. Elles sont également uniformément victimes d’une oppression qui est nommée comme juive.

Le boycottage

L’injonction aux femmes de la colonie à « ne rien acheter chez les Juifs » se matérialise également dans les autres journaux dits antijuifs d’Alger :

N’achetez rien chez les juifs voleurs et entrepreneurs de faillites. […]

Mères de familles !

C’est à vous spécialement que nous faisons appel.

Défendez l’avenir de vos enfants menacés par l’envahissement juif et défendez en même temps l’Algérie et la France que ces bandits ruinent et déshonorent.

Algéroises !

Nous comptons sur vous.

A bas les juifs !

L’Antijuif algérien, encart sur le boycottage, 15 juillet 1900

Ce rôle assigné aux femmes dans le boycottage est aisément accepté et même promu par les hommes antijuifs puisqu’il ne menace pas la hiérarchie de genre. Comme le travail domestique, dont font partie les achats pour le foyer, revient aux femmes, le boycottage des « magasins juifs » leur revient également. La répartition genrée de la lutte antijuive est ainsi présentée dans un article de L’Antijuif algérien : « La tactique de lutte économique et de critique sont plutôt du domaine de l’homme » mais le journal concède que « seules les femmes pourront féconder » l’organisation concrète du boycottage.

L’Antijuif algérien, « Femmes antijuives » par R. M., 22 mars 1900

L’objectif affiché du boycottage est non seulement de mettre à l’écart les Juifs mais aussi de « soutenir les magasins français ». L’hypothèse selon laquelle certaines rédactrices sont elles-mêmes commerçantes est probable, l’une d’elle déclarant faire partie de « la famille des petits magasins ».

Ibid.

La Jeune France Antijuive, « Les Petits Magasins » par Anza, 4 avril 1900, n°6.

Les mentions prolifiques sur les ouvriers et les commerçants français dans les colonnes de La Jeune France antijuive servent à ériger des modèles nationaux pour exclure les étrangers et les Juifs. L’antisémitisme, pour Drumont et ses alliés, et les discours contre l’immigration et les étrangers, pour les républicains, fournissent une clé de lecture à la crise économique et se proposent en alternative à la lecture marxiste par la lutte des classes.

Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France, XIXe-XXe siècle : discours publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007, p. 213 ; Gérard Noiriel, « Naissance d’un “problème” (1881-1883) ». L’invention de l’immigration, Revue Agone (1990), n°40, 2008, p. 33.

Quand le boycottage n’est pas respecté, La Jeune France antijuive menace de « photographier les antijuives qui vont acheter chez les youpins » et de publier ces photographies. Du fait des coûts et moyens techniques que cela supposerait, la rétorsion reste à l’état de projet. Mais La Jeune France antijuive et L’Antijuif algérien ne se privent pas de publier des brèves indiquant une surveillance soutenue des femmes de la colonie, accompagnées de descriptions délatrices de celles qui ne respectent pas le boycottage comme « Mme R… femme d’un ingénieur », vue dans un « ghetto juif », « elle sortit précipitamment au milieu des quolibets », ou encore :

La Jeune France Antijuive, « Victoire Antijuive ! », 9 mai 1900, n°16.

La Jeune France Antijuive, « Echos » par Yvette, 31 mars 1900, n°5.

Nous ne félicitons pas Mlle S.., danseuse au Théâtre municipal d’Alger qui, avec deux de ses amies, faisait des emplettes hier à 11 heures et demie du matin, chez un juif de rue Bab-Azoun. Nous en disons autant à Mlle D.., de la rue d’Isly qui se dit pourtant une fervente antijuive.

L’Antijuif algérien, 14 janvier 1900, p. 2

Si l’emploi des seules initiales montre que la délation est relative, les cas présentés sont souvent suffisamment précis pour qu’on suppose que les Français d’Alger les reconnaissent. Ce contrôle social des femmes « européennes » dans le boycottage des commerces tenus par des Juifs va jusqu’à la désignation de celles-ci comme autant de futures épouses convenables ou non. La Jeune France antijuive incite les hommes à ne pas se fiancer avec celles qui achètent chez les Juifs. En Algérie coloniale, les femmes françaises jouent un rôle fondamental dans l’ordre colonial en ce qu’elles sont considérées comme « dépositaires de l’identité nationale qu’elles personnifient ». Leurs devoirs impliquent la maternité et l’éducation des enfants. Elles sont, à ce titre, des piliers de la colonie et assurent la défense d’un ordre social hiérarchisé par la race, la classe et le genre.

La Jeune France Antijuive, « Entrez dans le ghetto, Mesdames ! » par A., 7 avril 1900, n°7

Geneviève Dermenjian, Antijudaïsme et antisémitisme en Algérie coloniale : 1830-1962, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2018, p. 224.

C’est aux mères que revient le rôle de chasser les juifs de notre pays en [révélant à leurs enfants] que le juif est l’ennemi, qu’il amène la misère.

La Tribune de Mostaganem, 21 avril 1900 cité dans Geneviève Dermenjian, Antijudaïsme et antisémitisme en Algérie coloniale : 1830-1962, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2018, p. 226.

Devoirs féminins de mariage et de natalité avec des hommes français

En cela, la démographie est un enjeu politique faisant l’objet d’une attention particulière en Algérie coloniale, en raison de la nécessité pour la colonie d’une natalité française, et a fortiori européenne, forte, que ce soit par la migration ou par le taux de natalité. Le déclin démographique dû à la baisse de la natalité en France par rapport à d’autres pays en Europe fait l’objet de mesures statistiques dès le début de la IIIe République, indiquant l’émergence du problème public.

Claudine Robert-Guiard, Des Européennes en situation coloniale, Algérie 1830-1939, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2017, p. 33-41.

Gérard Noiriel, « Naissance d’un “problème” (1881-1883) ». L’invention de l’immigration, Revue Agone (1990), n°40, 2008, p. 25.

Le mariage endogame constitue un impératif social pour le maintien de la domination coloniale depuis les débuts de la colonisation. La catégorie « Français » n’est toutefois pas homogène. Une distinction autant administrative que sociale entre « Français d’origine » et « Français naturalisés » hiérarchise le rang social dans la colonie. La Jeune France antijuive opère cette distinction de manière récurrente. Si « Français » et « Françaises d’origine » se marient entre eux en grande majorité (80 %), les « Français naturalisés » en font globalement de même à un taux moins important (61 %) mais épousent des « Européens étrangers » à un taux supérieur (17,6 %) à celui des « Français d’origine » (6 %). Le fait d’épouser un « Français » ou une « Française d’origine » est une promotion sociale pour les autres groupes, et un devoir pour les femmes « françaises d’origine ».

Claudine Robert-Guiard, Des Européennes en situation coloniale, Algérie 1830-1939, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2017, p. 113-136.

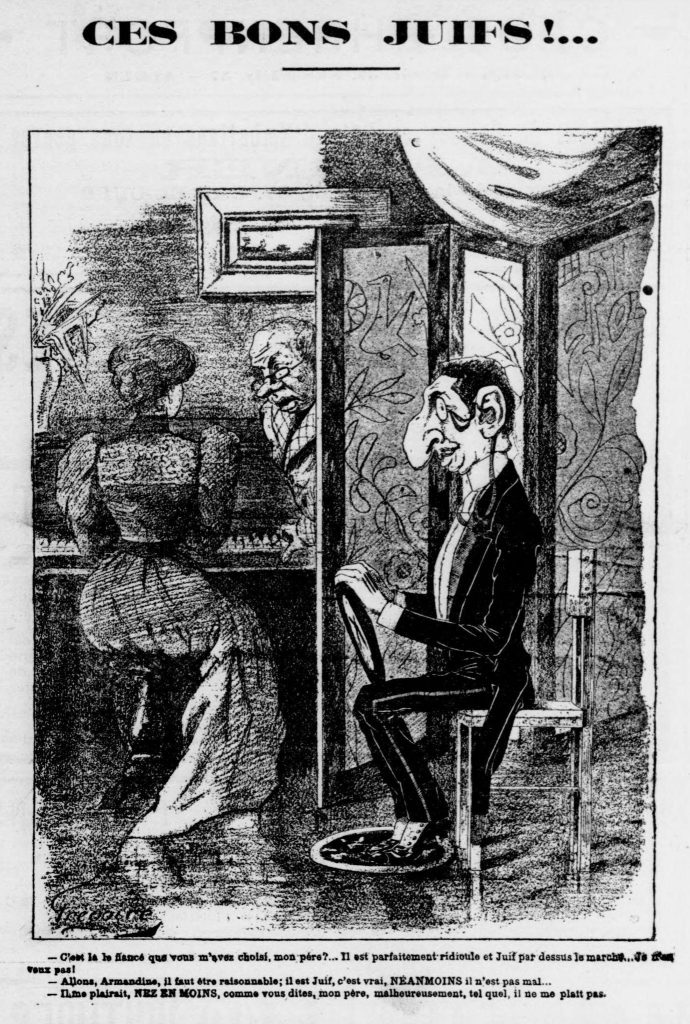

Le Turco, journal favorable à Max Régis qui paraît à Alger de manière concomitante à La Jeune France antijuive, fait état de 63 mariages célébrés au mois de décembre 1899. Et de détailler : « Entre européens, 51 ; entre israélites, 8 ; entre européens et israélites, 0 ; entre musulmans, 8 ; entre européens et musulmans, 0 ». Une manière pour les antijuifs de souligner l’absence de mariages mixtes, notamment entre Juifs et « Européens », obsession des antisémites. Ce titre de presse, qui encense La Jeune France antijuive, publie régulièrement des caricatures antisémites, dont une à propos de fiançailles entre une femme française de la colonie et un homme juif.

Le Turco, 18 janvier 1900, n°3 (sixième année).

Marie-Anne Matard-Bonucci, « Demi-juifs, Mischlinge, misti : l’incertaine ligne de partage des persécutions antisémites ». Revue d’histoire moderne et contemporaine (1899), 2015, pp. 137-171.

« Très remarqué le dernier numéro de la Jeune France Antijuive dans lequel ses rédactrices répondent avec beaucoup de tact, et non sans esprit, aux attaques inqualifiables de certains confrères moins que galants. Bravo, Mesdames ! sincères félicitations. Vos arguments ont certainement plus de valeur que tous les dessins qu’on pourra publier contre vous et dont vous avez raison de faire fi ». Le Turco, 13 mars 1900, n°13 (sixième année)

– C’est là le fiancé que vous m’avez choisi, mon père ?… Il est parfaitement ridicule et Juif par dessus le marché… Je n’en veux pas !

– Allons, Armandine, il faut être raisonnable ; il est Juif, c’est vrai, NÉANMOINS il n’est pas mal…

– Il me plairait, NEZ EN MOINS, comme vous dites, mon père, malheureusement, tel quel, il ne me plaît pas.

La jeune femme indique son refus du mariage avec un homme juif, jugé « ridicule », par un jeu de mots avec « nez ». Dans les caricatures de presse antisémites, l’homme juif est dessiné avec des traits conformes aux descriptions qu’en font les antisémites : nez surdimensionné et crochu, grandes oreilles, jambes grêles, censées refléter les défauts qu’il personnifie : la lâcheté, la peur, la malhonnêteté, etc.

Geneviève Dermenjian, « La caricature comme élément du discours antisémite européen en Algérie (1830-1939) » in Marie-Anne Matard-Bonucci (dir.), Antisémythes : l’image des Juifs entre culture et politique, 1848-1939, Paris, Nouveau Monde Editions, 2005, p. 399.

Les rôles traditionnels des femmes comme épouses et mères sont mobilisés dans la lutte antijuive, que ce soit dans La Jeune France antijuive ou dans d’autres journaux dits antijuifs, conformément à la hiérarchie de genre. A cela s’ajoute, de manière inédite pour un journal en Algérie coloniale en 1900, un discours promouvant l’égalité entre les hommes français et les femmes français.

Se mobiliser contre les Juifs en Algérie coloniale en tant que « femme française »

Les rédactrices de La Jeune France antijuive entendent à plusieurs reprises questionner les rôles de genre dans le cadre de la « lutte antijuive », à l’instar d’autres mouvements féminins conservateurs comme la Ligue patriotique des Françaises (LPDF) au début du XXe siècle. L’entrée dans l’action publique est légitimée par les militantes comme un prolongement de leur « mission naturelle ». Il en est de même pour La Jeune France antijuive qui inscrit la lutte antijuive au rang des devoirs d’épouse et de mère. Pour la LPDF, cette transgression à la hiérarchie de genre qui assigne les femmes à l’espace privé est un privilège de fait, il n’y a pas de revendication collective d’émancipation. Or, pour La Jeune France antijuive, s’il y a bien privilège de fait dans la transgression des normes de genre, en raison de leur place dans la hiérarchie coloniale, se lit aussi l’expression affirmée d’une revendication d’émancipation en tant que femmes.

Magali Della Sudda, « Discours conservateurs, pratiques novatrices », Sociétés & Représentations (1995), vol. 24, n°2, 2007, p. 211-231.

Ibid., p. 211

« L’égalité entre l’homme et la femme » est défendue dans un billet signé Mariette, au onzième numéro du journal, paru le 21 avril 1900. L’émancipation des femmes y est explicitement promue, autant que la « tutelle » des hommes sur les femmes est dénoncée. Elle affirme en effet qu’elles exigent d’être « traitées en égales » et qu’elles sont résolues à prendre une place auprès des hommes, et que celle-ci leur appartient.

L’homme et la femme sont égaux, et nous ne comprenons pas pourquoi ces messieurs voient d’un si mauvais œil l’émancipation de notre sexe. Nous ne voulons plus de votre tutelle, ni être regardées comme un objet frivole, un bijou de luxe dont vous êtes heureux de satisfaire les caprices. […] nous vous serons reconnaissantes, non pas de nous accorder une place près de vous, – elle nous appartient et nous sommes résolues de la prendre – mais de nous traiter en égales !

La Jeune France Antijuive, « Les droits de la femme ! » par Mariette, 21 avril 1900, n°11.

L’émancipation dont il est question dans La Jeune France antijuive implique toutefois, de manière prévisible, l’exclusion des femmes non-françaises ou non-considérées comme telles, à savoir les femmes juives, les femmes européennes non-naturalisées et les femmes indigènes. L’égalité promue dans le journal entre les hommes et les femmes est entendue de manière restrictive. Les notions d’égalité et d’émancipation sont mobilisées par La Jeune France antijuive, non pour renverser les rapports de domination mais pour asseoir la domination coloniale et raciale. La « lutte antijuive » est un outil pour valoriser la position sociale des femmes françaises dans la colonie et ériger un modèle féminin national. Instruites, elles s’occupent du foyer et s’intéressent de près à la vie politique de leur pays.

Cette revendication s’affiche dès le deuxième numéro, à la suite de critiques misogynes. Dans un article intitulé « Appréciation féminine », les rédactrices de La Jeune France antijuive répliquent en affirmant que les femmes ont toutes leur place dans la lutte antijuive, « à côté de l’homme, qu’il le veuille ou non ». Cette lutte est au centre de cette revendication sur la place des femmes et leur capacité de réflexion et d’action. Les qualités supposées des femmes dans la lutte antijuive sont tantôt des qualités dites féminines, telles que la « délicatesse » mais aussi des qualités considérées comme masculines,parmi lesquelles une « intelligence virile ».

La Jeune France Antijuive, « Appréciation féminine », 21 mars 1900, n°2.

Ayant par-dessus tout, au cœur l’amour de la France, de notre chère et bien aimée Patrie, envahie et pressée par une horde de juifs et d’étrangers de toutes sortes, accrochée à ses flancs comme autant de pieuvres aux mille tentacules. Oui, il est beau, de voir des femmes, des jeunes filles, relaver hardiment sur ce sol Algérien que nos pères ont arrosé de leur sang, ce drapeau tricolore si cher à tous les cœurs Français.

La Jeune France Antijuive, « Aux Femmes Françaises et Antijuives d’Alger », 7 avril 1900, n°7.

L’antisémitisme féminin que les rédactrices de La Jeune France antijuive promeuvent dans leurs colonnes leur permet de valoriser la position sociale des femmes françaises dans la colonie. La mise en avant d’une égalité entre Français et Françaises s’accompagne d’un antisémitisme virulent, d’une hostilité envers les étrangers ainsi que d’un paternalisme colonial vis-à-vis des indigènes musulmans, comme en témoigne cette phrase de leur programme : « protéger l’indigène en lui imposant un joug protecteur, bienveillant mais ferme ».

La Jeune France Antijuive, 18 mars 1900, n°1.

La domination coloniale se matérialise donc notamment par le mouvement antijuif même si celui-ci est désapprouvé, dans ses manifestations les plus violentes, par l’administration coloniale qui le surveille de près, comme il est possible de constater l’épaisseur du dossier de surveillance policière de Max Régis. Les troubles à l’ordre public des « antijuifs »sont régulièrement dénoncés par l’administration coloniale, effrayée par des velléités autonomistes ou séparatistes des « Algériens », à savoir la population européenne. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles le mouvement « antijuif » du tournant du XXe siècle perd les batailles électorales suivantes. Les crises antisémites en Algérie reviennent plus tard, à partir des années 1920-1930, notamment avec les figures de Jules Molle puis l’Abbé Lambert à Oran.

AN, F/7/16001/1, Fonds de la Direction de la Sûreté générale. Fichier central : dossiers du coffre dit fonds Panthéon, Dossier REGIS, Max.

Bien que la participation des femmes à ces mouvements soit difficile à évaluer, des femmes sont mentionnées comme participantes aux rassemblements antijuifs dans les rapports de police, ainsi que dans la presse en Algérie et en métropole. Le Monde illustré publie en 1898 la photographie d‘une manifestation des femmes antijuives à Alger.

AN, F/7/16001/1, Rapports de la direction de la sûreté générale sur Max Régis du 28 décembre 1898 ; 28 juillet 1900, Max Régis à Toulon. Rapport du Commissariat spécial dans le Var adressé à la Direction de la sûreté générale.

Le Monde illustré, 1er janvier 1898, p. 288, source image : Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.

Conclusion : l’engagement féminin dans la lutte antijuive du point de vue des militants et des militantes

Du point de vue des hommes, l’engagement des femmes dans la lutte antijuive en Algérie coloniale au tournant du XXe siècle est présenté dans les journaux antijuifs comme un avantage dans la répartition des tâches militantes. Si la stratégie politique semble dévolue aux hommes, le boycottage des magasins juifs devrait être organisé par les femmes, qui gèrent les dépenses de la maison. Le boycottage économique a pour objectif ultime et affiché l’expulsion des Juifs de l’Algérie. La formation d’une Ligue des Femmes Antijuives d’Algérie est promue. Le but est la « lutte économique », en miroir de la « lutte politique » des hommes :

Là, plus que partout ailleurs, les femmes nous seconderont efficacement, car leur rôle dans la maison est de fournir aux besoins de la famille et [lorsqu’elles] […] enlèveront aux rapaces commerçants juifs, les bénéfices des achats quotidiens, ceux-ci comprendront enfin, qu’ils n’ont plus rien à faire en Algérie, et, comme ils sont incapables d’entreprendre d’autres travaux que ceux que comprennent le négoce, l’usure ou la spéculation, ils iront au diable, porter leurs marchandises et leurs hideux faciès.

L’Antijuif algérien, « Union féminine », 6 février 1902

C’est en raison des qualités prétendument féminines et inhérentes au rôle de soin du foyer censé incomber aux femmes que leur part dans la lutte antijuive est reconnue et jugée nécessaire par les hommes. La lutte antijuive est justifiée par un impératif de sauvetage de la nation face à sa mise en péril par les Juifs, dont l’immoralité est érigée en miroir de la moralité des femmes antijuives. Pour le journal L’Antijuif algérien, c’est « grâce à l’influence morale que les femmes ont au foyer » et à leur « douce et irrésistible persuasion », qu’un résultat « aussi considérable » a été atteint :

Dans l’histoire des peuples on trouve la femme mêlée à toutes les grandes causes, et toutes les fois où elle en a embrassé une, elle l’a fait triompher. La répugnance instinctive qu’ont la beauté, la délicatesse et la grâce pour ce qui est moralement et physiquement laid, grossier et disgracieux, explique le dégoût de nos belles et vaillantes concitoyennes pour le juif immonde et malsain.

L’Antijuif algérien, « Aux Antijuives », 23 mars 1902

Bien qu’elles n’aient pas le droit de vote, le substantif « concitoyennes » est utilisé de manière relativement inédite dans cet article rédigé par un homme pour parler des femmes antijuives et a fortiori des femmes en général.

Du point de vue des femmes, tel que dans La Jeune France antijuive, elles s’érigent en sujets politiques, citoyennes avant le droit de vote, en affirmant une légitimité politique par la revendication d’un statut colonial supérieur aux Européens non-naturalisés, puis aux Indigènes et enfin aux Juifs. C’est parce qu’elles sont françaises qu’elles sont légitimes à écrire un journal, à revendiquer l’égalité pour elles, et non pour toutes les femmes. Par opportunisme électoral ou par conviction, l’antisémitisme en Algérie coloniale brouille les pistes, invalidant la partition binaire entre dominants et dominées, les femmes françaises non-juives et non-indigènes cumulant, en l’espèce, les deux positions.

Sources

Archives nationales, Fonds de la Direction de la Sûreté générale. Fichier central : dossiers du coffre dit fonds Panthéon, F/7/16001/1, Dossier REGIS, Max.

DE ROQUEFEUIL, Fulcran. Histoire généalogique des Roquefeuil. Versailles. Fulcran de Roquefeuil, 2018.

Élégie sur le sac d’Alger en 1805 (Traduite du judéo-arabe) extraite de l’ouvrage du rabbin Bloch, Inscriptions tumulaires des anciens cimetières israélites recueillies, traduites, commentées et accompagnées de notices biographiques, Alger, 1888.

L’Antijuif algérien : organe de la Ligue antijuive, Mustapha-Alger, 1897-1904, au moins 849 numéros

L’Écho d’Alger : journal républicain du matin, Alger, 1912-1961, au moins 14893 numéros

La Dépêche algérienne : journal politique quotidien, Alger, 1885-1946, au moins 21881 numéros

La Fronde, Paris, 1897-1930, au moins 2280 numéros

La Jeune France antijuive : rédigée par des jeunes filles, paraissant les mardis, jeudis & dimanches, Alger, 1900, 34 numéros

La Libre Parole, Paris, 1892-1924, au moins 11499 numéros

La Vigie algérienne : journal des intérêts coloniaux : politique et quotidien, 1873-1903, au moins 4560 numéros

Le Figaro, Paris, La Société du Figaro, depuis 1826

Le Monde illustré, Paris, 1857-1938, 2835 numéros

Le Télégramme algérien : organe d’informations diverses, Alger, 1896-1939

Le Turco : journal illustré du dimanche, Alger, 1895-1923, au moins 438 numéros

QUILLARD Pierre, Le Monument Henry, liste des souscripteurs classés méthodiquement et selon l’ordre alphabétique, Paris, 1899.

Bibliographie

AGERON Charles-Robert, Histoire de l’Algérie contemporaine, t. 2, De l’insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération (1954), Paris, PUF, 1979.

ALLAL Marina, « Antisémitisme, hiérarchies nationales et de genre : reproduction et réinterprétation des rapports de pouvoir », Raisons politiques (2001), Presses de Sciences Po, vol. 24, n° 4, 2006, pp. 125-141.

ALLOUCHE Jean-Luc, et Jean LALOUM, Les Juifs d’Algérie : images & textes, Paris, Éditions du Scribe, 1987.

ASSAN Valérie, Les consistoires israélites d’Algérie au XIXe siècle, Paris, Armand Colin, 2012.

BIRNBAUM Pierre, Le moment antisémite : un tour de la France en 1898, Paris, Pluriel, 2015.

BLEE Kathleen, Women of the Klan: Racism and Gender in the 1920s, Berkeley, University of California Press, 2009.

BLÉVIS Laure, « L’invention de l’ »indigène », Français non citoyen », inAbderrahmane BOUCHÈNE et al. (dir.), Histoire de l’Algérie à la période coloniale : 1830-1962, Paris, La Découverte, 2014.

BLUM Françoise, « Itinéraires féministes à la lumière de l’Affaire », inMichel LEYMARIE (dir.), La postérité de l’Affaire Dreyfus, Lille, Presses universitaires du Septentrion, 1998, pp. 93-101.

BUSSY-GENEVOIS Danièle, « Féminisme et antisémitisme dans l’Espagne des années 30 » inLiliane CRIPS et al. (dir.), Nationalismes, féminismes, exclusions : Mélanges en l’honneur de Rita Thalmann, Frankfurt am Main; New York: P. Lang, 1994, pp. 99-111.

DELLA SUDDA Magali, « Discours conservateurs, pratiques novatrices », Sociétés & Représentations (1995), vol. 24, n°2, 2007, pp. 211-231.

DERMENJIAN Geneviève, « La caricature comme élément du discours antisémite européen en Algérie (1830-1939) » in Marie-Anne MATARD-BONUCCI (dir.), Antisémythes : l’image des Juifs entre culture et politique, 1848-1939, Paris, Nouveau Monde Editions, 2005.

DERMENJIAN Geneviève , « La presse antijuive (1870-1940) » in Joëlle ALLOUCHE-BENAYOUN et Geneviève DERMENJIAN, Les Juifs d’Algérie : Une histoire de ruptures, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2015, pp. 135-151

DERMENJIAN Geneviève , Antijudaïsme et antisémitisme en Algérie coloniale : 1830-1962, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2018

DREYFUS Michel, L’antisémitisme à gauche, Histoire d‘un paradoxe, de 1830 à nos jours, Paris, La Découverte, 2009.

EVERTON Elizabeth, « « Toutes les Femmes de France » : Female Political Mobilization and the Ligue Antisémitique Française, 1899 », UCLA: Center for the Study of Women, 2009, https://escholarship.org/uc/item/9mq102bq

HOUBRE Gabrielle (dir.), « Le temps des jeunes filles », Clio. Femmes, Genre, Histoire (1995), n°4, 1996.

JOLY Bertrand, Dictionnaire biographique et géographique du nationalisme français : 1880-1900, Paris, H. Champion, 2005.

JOLY Laurent et Grégoire KAUFFMANN, « Le nationalisme français des années 1880-1900 et l’exaltation de la haine, “légitime”, “saine”, “populaire”, contre le juif » in Marc DELEPLACE (dir.), Discours de la Haine. Récits et figures de la passion dans la Cité. Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009, pp. 227-236.

KANDEL Liliane (dir.), Féminismes et nazisme, Paris, O. Jacob, 2004.

KAUFFMANN Grégoire, « L’affaire de la « viande à soldats ». Une campagne antisémite en 1892 », Archives Juives (1965), Vol. 47, 2014, pp. 28-36.

KATEB Kamel, « La gestion statistique des populations dans l’empire colonial français [Le cas de l’Algérie, 1830-1960] », Histoire & Mesure (1986), vol. 13, n° 1, 1998.

KLEJMAN Laurence et Florence ROCHEFORT, L’Égalité en marche : le féminisme sous la Troisième République, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques. « Des Femmes », 1989.

LÉVÊQUE Sandrine, « Femmes, féministes et journalistes : les rédactrices de La Fronde à l’épreuve de la professionnalisation journalistique ». Le Temps des médias, vol. 12, n°1, 2009, pp. 41-53.

MATARD-BONUCCI, Marie-Anne, « Demi-juifs, Mischlinge, misti : l’incertaine ligne de partage des persécutions antisémites ». Revue d’histoire moderne et contemporaine, 2015/2 n° 62-2/3, 2015, p. 137-171.

MATARD-BONUCCI, Marie-Anne , « Antisémitisme », RevueAlarmer, mis en ligne le 18 avril 2025, https://revue.alarmer.org/notice/antisemitisme/

MAYEUR Françoise, « Chapitre 10. L’éducation des filles : le modèle laïque » in Georges DUBY et Michelle PERROT (dir.), Histoire des femmes en Occident, tome 4 : Le XIXe siècle. Paris, Plon, 1991, pp. 231-248.

NEVEU Erik, « Le genre du journalisme. Des ambivalences de la féminisation d’une profession », Politix. Revue des sciences sociales du politique (1987), 2000, pp. 179-212.

NOIRIEL Gérard, Immigration, antisémitisme et racisme en France, XIXe-XXe siècle : discours publics, humiliations privées, Paris, Fayard, 2007.

NOIRIEL Gérard, « Naissance d’un “problème” (1881-1883) ». L’invention de l’immigration, Revue Agone (1990), n°40, 2008, pp. 15-40.

ROBERT-GUIARD Claudine, Des Européennes en situation coloniale, Algérie 1830-1939, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2017.

SIBLOT Paul, « « Cagayous antijuif ». Un discours colonial en proie à la racisation ». Mots. Les langages du politique (1980), vol. 15, n° 1, 1987, pp. 59-75.

THALMANN Rita, Entre émancipation et nationalisme : la presse féminine d’Europe 1914-1945, Paris, Deuxtemps Tierce, 1990.

THIERCÉ Agnès, « « De l’école au ménage » : le temps de l’adolescence féminine dans les milieux populaires (IIIe République) », Clio. Femmes, Genre, Histoire (1995), n° 4, 1996, pp. 75-90.

WILSON Stephen, « Le monument Henry : la structure de l’antisémitisme en France, 1898-1899 », Annales (1929), vol. 32, n° 2, 1977, pp. 265-291.

ZANCARINI-FOURNEL Michelle, Les luttes et les rêves. Une histoire populaire de la France de 1685 à nos jours, Paris, Zones, 2016.

Pour citer cet article

Yaël Dwek Zeitoun, « Revendiquer l’égalité entre dominants dans l’Algérie coloniale : La Jeune France antijuive, un journal de ‘jeunes filles’ françaises (1900) », Revue Alarmer, mis en ligne le 27 octobre 2025, https://revue.alarmer.org/revendiquer-legalite-entre-dominants-dans-lalgerie-coloniale-la-jeune-france-antijuive/