Le vendredi 16 mai 2025, veille de la Journée internationale de lutte contre l’homophobie, étaient dévoilés à Strasbourg deux pavés en laiton marqués des noms respectifs de Josef Martus et Eugène Eggermann, couple franco-allemand victime du nazisme qui vivait au 19 rue des Grandes-Arcades. Derrière ce premier dépôt de Stolpersteine à la mémoire de déportés homosexuels, le travail d’un historien, Frédéric Stroh, en lien avec l’association Stolpersteine67, la ville de Strasbourg et la fondation berlinoise de l’artiste Gunter Demnig.

Que sont les Stolpersteine ? Venant des mots allemand stolper signifiant « trébucher » et Stein pour « pierre », ce mot désigne littéralement des « pierres d’achoppement », des pavés enfoncés dans le sol de voies publiques dans des villes européennes. Ce vaste projet a pour but premier de garder la mémoire de l’ensemble des victimes du national-socialisme, juives, tsiganes, résistantes, handicapées ou, comme on le dit encore souvent, « homosexuelles », bien que l’on sache aujourd’hui que la catégorie des « homosexuels » persécutée par les nazis était plus large que cette orientation sexuelle. Ce, en montrant symboliquement le lieu – habitation ou commerce – où ces persécutions systématiques furent menées. Il vise aussi, par là même, à lutter plus largement contre les formes de discriminations à l’œuvre dans le monde contemporain.

SCHWARTZ Michael (dir.), Homosexuelle im Nationalsozialismus : Neue Forschungsperspektiven zu Lebenssituationen von lesbischen, schwulen, bi-, trans- und intersexuellen Menschen 1933 bis 1945, De Gruyter, 2014 ; SCHLAGDEHAUFFEN Régis (dir.), Queer in Europe during the Second World War, Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2018 ; LEROY Théophile et STROH Frédéric, « ’Éléments indésirables‘. La répression des tsiganes et des homosexuels en Alsace annexée », MAURER Catherine et SCHWEITZER Jérôme (dir.), Face au nazisme. Le cas alsacien, Strasbourg, BNUS, 2022, p. 106-117.

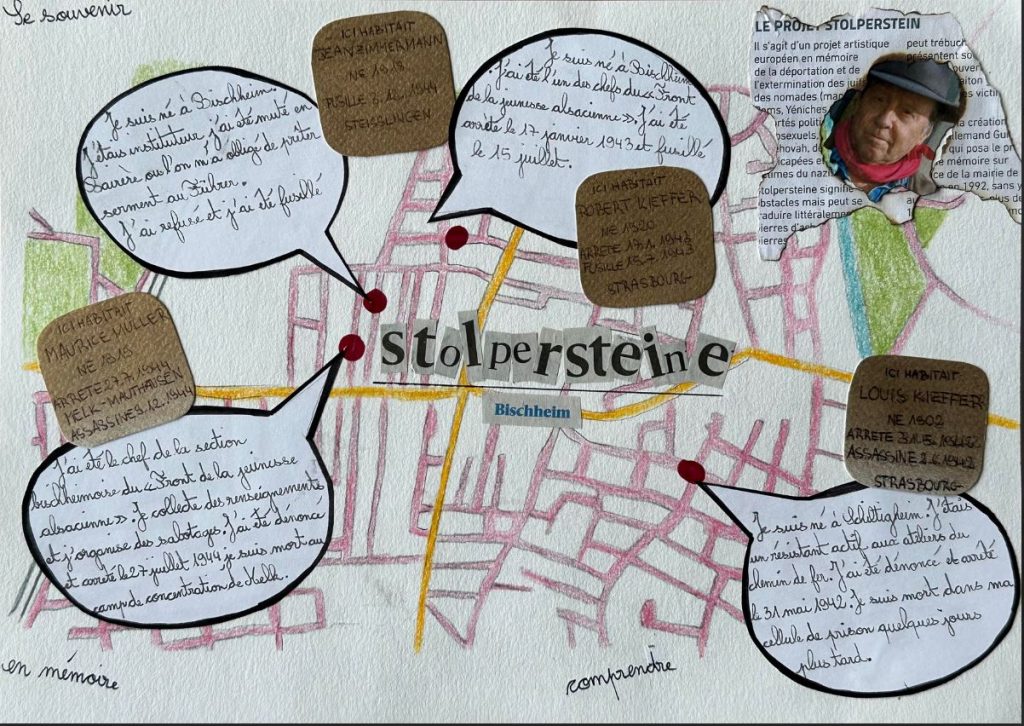

Paul Anthony, professeur d’Histoire-Géographie en français et allemand au collège Alice Daul de Bischheim, en Alsace, a effectué des recherches sur les Stolpersteine. Nous l’avons interrogé pour en apprendre davantage sur ces plaques commémoratives qui se trouvent parfois sous nos pieds.

Paul Anthony est l’auteur d’un mémoire de master, soutenu en 2022 à l’université de Strasbourg, consacré aux Stolpersteine, sous la direction d’Audrey Kichelewski.

Propos recueillis par Alban Wilfert.

Que sont les Stolpersteine, et comment un tel projet a-t-il vu le jour ?

Paul Anthony : L’histoire de ce projet artistique et mémoriel débute en 1992 lorsque Gunter Demnig (né en 1947 à Berlin) réalise Ein Strich durchs Vergessen (« Un trait contre l’oubli »), une œuvre commandée par la ville de Cologne. En badigeonnant la roue d’une bicyclette à l’aide de peinture blanche, l’artiste berlinois cherche à matérialiser par un trait l’oubli des persécutions national-socialistes à l’égard des populations sinté et roms arrachées à leur domicile avant d’être déportées et assassinées. Une année plus tard, en 1993, le plasticien cherche une solution plus pérenne pour ne pas oublier qu’ici habitaient des victimes du nazisme. Ainsi, des pierres de mémoire sont installées au sol à Cologne et dans le quartier de Kreuzberg, à Berlin, en 1994.

En France, les premiers pavés de la mémoire ont été installés en Vendée en 2013 et en Gironde en 2015 grâce à des universitaires, à des descendants qui souhaitaient rendre hommage à leurs proches disparus, aux collectivités, à des organisations et des associations d’individus favorables à la lutte contre le bannissement de la mémoire, contre l’antisémitisme et toutes les formes de discriminations.

KAISER Claire, « Les premiers Stolpersteine en France : état des lieux d’une difficile implantation », Allemagne d’aujourd’hui : revue d’information et de recherche sur l’Allemagne, Villeneuve-d‘Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2018, n°225-3, pp. 104-126 ; BAUMANN Pierre, CAMARADE Hélène, KAISER Claire et PATIN Nicolas, « Introduction », ibid., pp. 66-68.

En Alsace, ce n’est que le 30 avril et le 1er mai 2019 que les communes de Muttersholtz, de Strasbourg et de Herrlisheim-près-Colmar se décident à commémorer de la sorte les victimes locales de la Shoah et des persécutions national-socialistes. Ce, à la suite de l’arrivée, en 2017, d’un nouveau rabbin de Strasbourg et du Bas-Rhin, Harold Abraham Weill, ancien rabbin de Toulouse et d’Anvers. Plusieurs associations mémorielles se sont également constituées autour du projet Stolpersteine, travaillant en lien étroit avec les établissements scolaires pour implanter de nouveaux pavés et ainsi transmettre les valeurs et principe de la République d’une façon différente. Porteurs du projet, les élèves se placent comme les futurs citoyens libres et éclairés de demain.

Ainsi, en août 2024, trente ans après les débuts des Stolpersteine, on en dénombrait 107 000, posés dans près de 1 900 communes à travers toute l’Europe.

Pourquoi des pavés de la mémoire ?

Paul Anthony : L’étymologie de Stolpersteine renvoie au fait de trébucher, mais il ne s’agit pas de faire trébucher physiquement les personnes : ce sont leurs consciences qui doivent achopper sur les informations personnelles et l’expérience de guerre des individus qui habitaient librement dans un espace vécu. Elles réintroduisent ces individus dans l’espace auquel ils ont été arrachés. Leur histoire est littéralement replacée devant leur porte : elle devient concrète, d’un point de vue spatio-temporel, et la pierre d’achoppement permet de faire le lien entre leur domicile privé et l’expérience de la déportation.

Un Stolperstein n’est pas une sépulture. Il les réintroduit au contraire dans « la communauté des vivants, celle de la vie quotidienne et de sa banalité ». Il redonne un nom à des personnes que les autorités national-socialistes avaient déshumanisées, des personnes qui, avant d’être des victimes de ces persécutions, vivaient dans un espace donné. Pour ne pas être oubliées et pour éviter que de tels actes antisémites se reproduisent, leur histoire et leur vie méritent et doivent être connues de toutes et de tous dans un contexte pédagogique. Souvent, la politique mémorielle « déplore les morts au lieu de les exalter » : en ne catégorisant pas les victimes selon leurs expériences de guerre mais en les réinsérant dans leurs lieux de vies, le projet Stolpersteine marque la mémoire individuelle et collective grâce au type de lieu où il s’installe, pas au type de personne qu’il mentionne. Un homme, une femme ou un enfant n’est finalement oublié que si son nom se fait oublier dans l’espace dans lequel il vivait. Celui ou celle dont les lettres sont inscrites dans le laiton du pavé continue au contraire d’exister par sa présence matérielle dans un espace public qui, d’une certaine manière, lui appartient.

CAMARADE Hélène, « Le mémorial des Stolpersteine. Histoire, enjeux et phénomènes d’appropriation à l’ère de l’essoufflement de la commémoration », ibid., pp. 69-86, p. 73.

PETITDEMANGE Gabrielle, « La mémoire en pierre de la guerre et l’esthétisation du politique », RAPHAËL Freddy et HERBEICH-MARX Geneviève (dir.), Mémoire de pierre, mémoire de papier : La mise en scène du passé en Alsace, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2002, pp. 28-30.

Le laiton qui recouvre le pavé de béton présente la faculté de tenir avec le temps. Si les informations qui y sont inscrites ne sont plus lisibles, il faut donc régulièrement polir les Stolpersteine pour permettre de les relire à l’avenir. C’est ce que font des élèves, pour amener les personnes à découvrir ou redécouvrir l’histoire des victimes du national-socialisme autour des commémorations de la Nuit de Cristal. Cet événement s’est déroulé dans de nombreuses communes européennes dans la nuit du 9-10 novembre 1938. Aujourd’hui, il faut faire face et chercher à trouver des solutions dans ce même espace de la rue qui fait l’objet de violences et de discriminations racistes et antisémites. C’est dans sa symbolique que ce lieu de mémoire devient une œuvre artistique : sa matérialité physique demande à chaque fois une réactivation de la mémoire par ce processus qu’est le polissage. La pratique s’apparente à une forme de rituel spontané, c’est-à-dire à un ensemble d’habitudes qui visent à rappeler que les victimes habitaient ici.

Parmi les personnes dont la mémoire est ainsi gardée, on trouve des Juifs, Tsiganes, handicapés, « homosexuels »… mais aussi des résistants, ce qui laisse penser que les personnalités politiques en tous genres sont éligibles. Si les victimes du nazisme ainsi commémorées sont si variées, quelles victimes ne figurent pas, ou n’ont pas vocation à figurer sur les Stolpersteine ?

Paul Anthony : Un pavé c’est un nom, c’est une vie, c’est une personne qui a été victime du nazisme. Chaque lettre qui se trouve sur un Stolpersteine est frappée l’une après l’autre par Michael Friedrich-Friedländer et son équipe. Il n’est pas question de marteler sur le pavé à quelle « catégorie » appartient une victime. Il ne s’agit pas d’enfermer ces personnes dans des cases et de les restigmatiser comme cela a pu être fait par le IIIe Reich. Avant d’être des victimes, ces personnes avaient une « vie normale » comme vous et moi. Les expériences de guerre vécues peuvent être individuelles et collectives. Les recherches effectuées par des historiens, des familles ou des enseignants et leurs élèves sont transmises à la fondation berlinoise qui vérifie que les personnes soient éligibles ou pas, c’est-à-dire qu’elles soient considérées comme des victimes.

Il y a quelques années, la question des incorporés de force d’Alsace et de Moselle enrôlés de force dans l’armée nazie a soulevé des interrogations. En effet, certains Alsaciens et Mosellans présentent une mention « Non-Mort Pour la France » (NMPF), car ils étaient pour certains volontaires, avant les décrets d’incorporation de force d’août 1942. Ils ne peuvent être reconnus comme des victimes. Alors qu’en parallèle, ce sont 130 000 soldats et 7 à 8 000 travailleuses alsaciennes et mosellanes qui furent affectées de force dans des unités paramilitaires nazies et qui peuvent donc être considérées comme des victimes du nazisme. Certains d’entre eux sont reconnus « Mort Pour la France » (MPF). Par exemple, les frères Jacques (1924-1945) et René Knecht (1925-1944) ont été incorporés de force et sont décédés pendant la Seconde Guerre mondiale. Deux pavés de la mémoire ont été posés pour eux à Strasbourg le 7 juin 2024 par l’association Stolpersteine67 et la famille. Le 11 novembre 2025, une plaque en hommage aux incorporés de force alsaciens et mosellans a été inauguré par le président de la République aux Invalides à Paris.

FISCHER Daniel et MERCURI Ange, Sous un uniforme qui n’était pas le leur. Malgré-Nous. Malgré-elles. Des Français d’Alsace et de Moselle enrôlés de force dans l’armée nazie, Strasbourg, La Nuée Bleue, 2025, p. 7.

WALCH Valérie, « Strasbourg. Des Stolpersteine pour les frères Knecht, Malgré-nous victimes du nazisme », Dernières Nouvelles d’Alsace, Strasbourg, Groupe Ebra, 6 juin 2024, https://www.dna.fr/societe/2024/06/06/des-stolpersteine-pour-les-freres-knecht-malgre-nous-victimes-du-nazisme [consulté le 9 novembre 2025].

À partir du moment où des recherches historiques menées ont certifié que l’expérience de guerre de telle ou telle personne peut être considérée comme une forme de souffrance provoquée par le nazisme, alors la fondation berlinoise permet de poser un Stolperstein. Ainsi, toutes les victimes du régime nazi sont prises en compte dans le cadre de ce travail de mémoire.

Ce type de travail mémoriel fait-il consensus ?

Paul Anthony : Non, loin de là. Certains Strasbourgeois, en particulier, se sont opposés au projet comme certains membres de la communauté juive de Munich avant eux. Charlotte Knobloch, née avant-guerre à Munich et présidente du Conseil central des Juifs en Allemagne (Zentralrat der Juden in Deutschland) de 2006 à 2010, a notamment jugé que les Stolpersteine représentaient une atteinte à la mémoire des victimes de la Shoah qui, disait-elle, « méritent mieux qu’une plaque dans la poussière et la saleté de la rue, voire pire ». Or le laiton, alliage de cuivre et de zinc, contredit cette vision : il s’agit d’une « matière vivante » qui réagit à la poussière et aux frottements.

COURTAUX Marie-Laure, « Courriers des lecteurs. Les Stolpersteine, ces pavés de la mémoire », Dernières Nouvelles d’Alsace, Groupe Ebra, 3 février 2019, p. 49.

Les Dernières Nouvelles d’Alsace, « Munich pourrait se convertir aux ‘’pavés de la mémoire’’ », Dernières Nouvelles d’Alsace, Groupe Ebra, 27 février 2015, [en ligne :] https://www.dna.fr/actualite/2015/02/27/munich-pourrait-se-convertir-aux-paves-de-la-memoire.

CAMARADE Hélène, op.cit., p. 75.

D’autres ont repris à leur compte l’expression forgée par Tim Cole, « Shoah business is big business ». Cette dernière se développe dans les années 1990 à partir de la commercialisation cinématographique ou encore de la floraison de boutiques de souvenirs autour des musées et lieux de mémoire qui évoquent l’histoire de ce génocide. Certes, le prix d’un Stolperstein est passé de 75 € en 2004 à 132 € en 2020, mais il ne faut pas oublier que le montant demandé par l’artiste comprend la fabrication et aide à mieux couvrir les frais de déplacement et les coûts de fonctionnement de la fondation Stiftung-Spuren-Gunter Demnig (fondée en 2014) qui grandissent à mesure que le projet prend une dimension européenne.

CHEVALIER Dominique, Géographie du souvenir : ancrages spatiaux des mémoires de la Shoah, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 185 ; WAHL Alfred, « Devoir de mémoire ou « commémoration business » », Les Saisons d’Alsace, Strasbourg, Dernières Nouvelles d’Alsace, n°27, été 2005, p. 26.

Depuis les années 1990, les enjeux mémoriels croissent et se complexifient dans notre société. Les freins qui peuvent exister dans les métropoles comme Munich ou encore Paris empêchent certaines familles de commémorer leurs membres disparus par le biais de ces pavés de mémoire. La municipalité parisienne affirme que cette décision politique émane d’un avis défavorable du Mémorial de la Shoah, motivé par le fait « que les mémoriaux existants sont suffisamment présents dans l’espace public parisien ». Mais certains citoyens se mobilisent sur les réseaux sociaux pour obtenir gain de cause, à l’instar du millier d’entre eux réunis sur la page Facebook « Stolpersteine A Paris ». Les concurrences mémorielles restent intrinsèquement liées à ces politiques mémorielles. Elles posent des questions de légitimité pour certaines commémorations.

« Introduction », LE GUELLEC-MINEL Anne(dir.), La mémoire face à l’histoire : Traces, effacement, réinscriptions, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, pp. 17-20, p. 17.

KICHELEWSKI Audrey et LAUGEL Nicolas, « Stolpersteine : mémoires en jeu dans les rues d’Alsace », Mémoires en jeu, Paris, Éditions Kimé, n°13, 2021, pp. 106-110, p. 110. Voir aussi la chronique de la journaliste Anaïs Kien, citée dans l’article : KIEN Anaïs, « La mémoire de la Shoah dans les rues de Paris », Le Journal de l’Histoire sur France Culture, Radio France, 26 novembre 2020 [en ligne :] https://www.franceculture.fr/emissions/le-journal-de-lhistoire/la-memoire-de-la-shoah-dans-les-rues-de-paris [dernière consultation le 5 juillet 2025].

YVET Anna, Groupe « Stolpersteine À Paris », Facebook, [consulté le 5 juillet 2025], https://www.facebook.com/StolpersteineAParis/about/?ref=page_internal

Comment en êtes-vous arrivé à travailler autour des Stolpersteine ?

Paul Anthony : Le 12 février 2015, des lycéens scolarisés à Sarre-Union ont profané plus de 250 pierres tombales du cimetière juif de la commune. Cinq jours plus tard, dans cette ville, le président de la République François Hollande (2012-2017) déclarait que « s’attaquer à un cimetière, ce n’est pas simplement s’en prendre aux morts, c’est s’en prendre aux vivants, dans la relation intime qu’ils entretiennent avec leurs parents disparus ». Cet évènement a ébranlé la communauté pédagogique et les élèves du lycée. Or j’étais alors élève dans ce lycée.

« Déclaration de M. François Hollande, président de la République, sur la profanation du cimetière juif de Sarre-Union et sur la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, à Sarre-Union le 17 février 2015. », https://www.vie-publique.fr/discours/194114-declaration-de-m-francois-hollande-president-de-la-republique-sur-la [dernière consultation le 5 juillet 2025].

Cette profanation a poussé les associations mémorielles comme Stolpersteine67 à agir, en effectuant des interventions pédagogiques dans les écoles primaires, collèges, lycées et même dans les universités et à Sciences Po Strasbourg – à la suite des évènements survenus lors du critérium inter-IEP en mars 2019 – pour effectuer ce travail de mémoire. En 2015, les élèves du lycée de Sarre-Union, eux, ont fait face en organisant une manifestation en faveur de la lutte contre les discriminations et pour le vivre-ensemble.

ECKERT Gabriel (dir.), Procès-verbal du conseil d’administration extraordinaire de Sciences Po Strasbourg, 15 mai 2019, https://www.sciencespo-strasbourg.fr/websites/sciencespo/PV_du_CA_du_15_mai_2019_modifie.pdf, [dernière consultation le 9 novembre 2025].

Le Monde, « Marche lycéenne à Sarre-Union après la profanation du cimetière juif », Le Monde. Campus, 18 février 2015, https://www.lemonde.fr/campus/article/2015/02/18/marche-lyceenne-a-sarre-union-apres-la-profanation-du-cimetiere-juif_4578820_4401467.html, [dernière consultation le 9 novembre 2025].

Depuis, cette volonté d’oublier par l’« effacement des traces pour bannir la mémoire » de la présence juive sur le territoire a resurgi en Alsace. Entre 2015 et 2019, les actes antisémites se sont multipliés. Le Monde y recense dix actes en 2015, neuf en 2016, seize en 2017, quatorze en 2018 et trente-cinq en 2019. Parmi ces dernières, nommons les profanations des cimetières juifs de Sarre-Union en février 2015, d’Herrlisheim en décembre 2018, de Quatzenheim en février 2019 ou encore de Westhoffen en décembre 2019. Plus largement, la Commission nationale consultative des droits de l’Homme (CNCDH) affirme que les agressions aux mobiles racistes, homophobes, xénophobes, homophobes et liés à d’autres formes de discrimination augmentent continuellement depuis 1998.

RAPHAËL Freddy, « Effacer les traces, bannir la mémoire : les profanations répétées des cimetières juifs d’Alsace », Revue des sciences sociales de la France de l’Est, Strasbourg, Université Marc Bloch, 2003, n°30, p. 82-89.

COUVELAIRE Louise, « En Alsace, les actes antisémites interrogent l’histoire régionale », Le Monde, 23 décembre 2019, https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/12/23/en-alsace-les-actes-antisemites-interrogent-l-histoire-de-la-region_6023822_3224.html, [dernière consultation le 5 juillet 2025].

DRAHI Patricia, op.cit., p. 20. Voir aussi les rapports annuels de la C.N.C.D.H. sur la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie en France.

L’investissement des lycéens dans le projet des Stolpersteine, depuis 2019, est une réaction à cela. Avec le soutien de Patrick Hetzel, ancien ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche aujourd’hui député de la 7e circonscription du Bas-Rhin, les pavés de la mémoire de Sarre-Union ont été posés le 16 juin 2024 par les associations historiques et mémorielles du secteur comme Stolpersteine67, Le Souvenir français de Sarre-Union et de l’Alsace Bossue et la Société d’histoire de l’Alsace Bossue. Cet événement a eu lieu avec le concours de l’école élémentaire, du collège Pierre Claude et du lycée Georges Imbert de la commune. J’étais présent à cette manifestation, tout juste un an après avoir soutenu mon mémoire de master sur le sujet, intitulé « Stolpersteine : achoppements et chemins mémoriels dans l’Eurométropole ».

Quelques mois plus tard, le 23 septembre 2024, soit neuf ans après les faits, La Maison des Potes a obtenu gain de cause en faisant reconnaître à la cour d’appel de Metz la motivation antisémite des dégradations du cimetière juif de Sarre-Union. L’association affirme que cette décision de justice « permet de répondre à la thèse négationniste de Bruno Gollnisch », homme politique membre du Rassemblement national, qui « avait prétendu à l’époque des faits qu’il ne s’agissait que d’un jeu de jeunes désœuvrés dans un cimetière qu’ils croyaient abandonné », alors que les mis en cause avaient reconnu s’être rendus coupables de gestes et de paroles nazies et antisémites. Le projet Stolpersteine mené par les jeunes générations s’inscrit donc dans cette lutte contre les discriminations, car il redonne un nom à des personnes que les autorités nationales-socialistes avaient déshumanisées. Toutefois, il convient de rappeler qu’avant d’être des victimes du nazisme, ces personnes s’inscrivaient dans un espace vécu. Pour ne pas être oubliée et éviter que de tels actes antisémites se reproduisent, leur histoire et leur vie méritent et doivent être connues par nos concitoyens.

MOREAU Caroline, « Profanation du cimetière juif de Sarre-Union : la justice reconnaît le caractère antisémite, une victoire pour les associations », 23 septembre 2024, France 3 Régions, France Télévisions, [en ligne :] https://france3-regions.franceinfo.fr/grand-est/bas-rhin/profanation-du-cimetiere-juif-de-sarre-union-la-justice-reconnait-le-caractere-antisemite-une-victoire-pour-les-associations-3036590.html [dernière consultation le 6 juillet 2025].

Aujourd’hui enseignant, vous travaillez autour des Stolpersteine avec vos élèves. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Paul Anthony : Dans un établissement scolaire, ce projet pédagogique s’insère dans le champ de l’enseignement relatif au travail de mémoire autour de ces « questions socialement vives » et peut être considéré comme une tentative de réponse à cette situation de montée croissante des discriminations. Depuis 2019, un ensemble d’outils ont été mis en place pour que des étudiants, des enseignants et leurs élèves, ou encore toute personne souhaitant entreprendre un travail de mémoire autour des Stolpersteine, puissent le réaliser en effectuant des recherches historiques préliminaires. En effet, l’un des principaux écueils à éviter par les professeurs dans cet enseignement est de tendre vers l’émotion au détriment de l’analyse historique. Il faut rappeler que ce sont les élèves et les jeunes générations qui deviennent les gardiens de ces traces du passé et les témoins de la présence de ces personnes disparues.

DRAHI Patricia, Enseigner la Shoah et les questions socialement vives : risques et défis : Paroles de professeurs de collège et de lycée, Paris, L’Harmattan, 2017, p. 11 ; BISAGNI-FAURE Anne et alii, Pastel. La revue académique d’histoire-géographie. Enseigner les questions socialement vives, Toulouse, Académie de Toulouse, n°9, novembre 2018 ; DRAHI Patricia, « L’enseignement de la shoah dans le secondaire – transmission en crise et crise de la transmission. », communication au congrès « Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles », Paris, 2012, https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00801734 ; FALAIZE Benoît, « L’enseignement des sujets controversés dans l’école française : les nouveaux fondements de l’histoire scolaire en France ? », Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, Universidade do Estado de Santa Catarina, v. 6, n° 11, 2014, pp. 193-223.

ANTHONY Paul, Stolpersteine. Achoppements et chemins mémoriels dans l’Eurométropole, mémoire inédit sous la direction d’Audrey Kichelewski, Strasbourg, Université de Strasbourg, 2022 ; LAUGEL Nicolas, « L’histoire au coin de la rue : les Stolpersteine », Face au nazisme, op. cit., pp. 183-187.

Ainsi, nous pouvons compter sur une capsule vidéo réalisée en 2022 qui cherche à présenter le projet Stolpersteine, mais aussi à donner une sorte de vademecum aux personnes intéressées. De la même façon, l’académie de Strasbourg a lancé l’Innov@thèque qui est un site où l’on retrouve des ressources pour enseigner l’histoire franco-allemande. En mai 2025, une notice bilingue sur une expérience pédagogique autour des pavés de la mémoire a été publiée dans cet objectif de donner des clés aux acteurs qui souhaitent s’engager dans ce projet qui vise à lutter contre toutes les formes de discriminations en Europe et dans le monde.

KICHELEWSKI Audrey et ANTHONY Paul, « Les Stolpersteine : du mémorial à l’outil pédagogique», capsule vidéo, 00:10:59, Strasbourg, Université de Strasbourg (site web), 27 juin 2022, https://podv2.unistra.fr/video/48226-les-stolpersteine-du-memorial-a-loutil-pedagogique/ [dernière consultation le 6 juillet 2025].

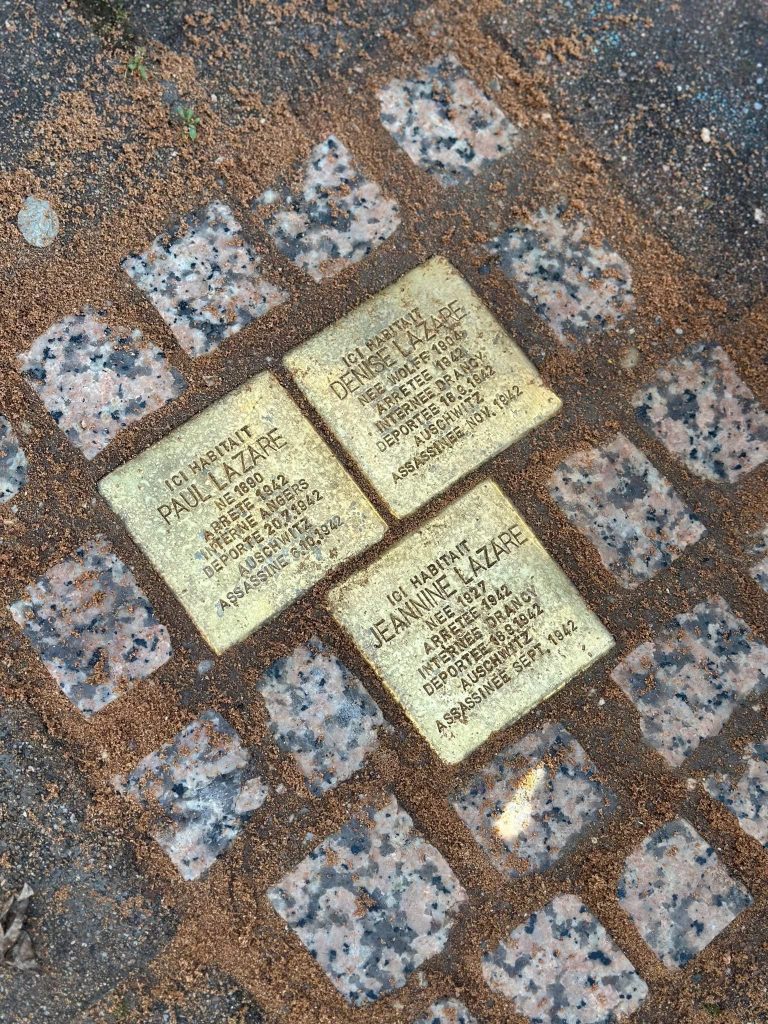

ANTHONY Paul, « Les Stolpersteine de la famille Lazare entre histoire et mémoire / Die Stolpersteine der Familie Lazare, zwischen Geschichte und Erinnerung », Innov@thèque. Ressources pour enseigner l’histoire franco-allemande (site web), 9 mai 2025, [en ligne :] https://innovatheque.site.ac-strasbourg.fr/2025/05/09/les-stolpersteine-de-la-famille-lazare-entre-histoire-et-memoire/ [dernière consultation le 6 juillet 2025].

L’exemple des pavés de la mémoire posés pour les familles Lazare et Salomon qui habitaient Bischheim permet d’appréhender le rôle indispensable joué par les élèves, et en particulier ceux du collège Alice Daul – résistante française (1916-2011) – de Bischheim, dans cette lutte contre les discriminations. Tout au long de l’année scolaire, les élèves de 6e ont préparé avec leurs enseignants la cérémonie du lundi 28 avril 2025, lendemain de la Journée du souvenir de la déportation.

GENDRIN Étienne, Têtes de mule : Six jeunes alsaciennes en résistance, Saint-Avertin, La Boîte à Bulles, 2020.

En contact avec les descendants, l’équipe pédagogique a réussi à utiliser des photographies et archives historiques pour préparer une restitution mémorielle. Par exemple, à partir du travail historique réalisé sur diverses archives, les collégiens ont apporté des mots et des symboles forts sur les différentes faces d’un cube qu’ils ont réalisé en classe et à la maison. Ainsi, on y retrouve les mots « paix », « stop au racisme », « mémoire », « transmettre », « bienveillance », « respect », « souvenir » et les symboles comme des mains qui se serrent en signe de fraternité, des croix gammées déchirées et brisées, des dessins de colombes symbolisant la diffusion de la paix dans le monde, de rares photographies des victimes et de leurs habitations, etc.

Après avoir lu les biographies des familles des deux anciens présidents de la communauté juive d’avant-guerre de Bischheim, les élèves ont expliqué ce que représentent ces pavés de la mémoire pour eux. Cela leur a valu, en ce lendemain de la journée nationale du souvenir de la déportation, des remerciements de la part des descendants. Dans le journal du collège, Philomène, élève de 6e, explique que « ce projet [l]’a beaucoup touchée, surtout quand la descendante de la famille Salomon a dit que ce n’était pas seulement un acte pédagogique mais aussi un indispensable devoir de mémoire ». Le travail de mémoire ne s’arrête pas là, puisque Jules, élève de 6e, a réalisé une vidéo pour que cette cérémonie perdure dans le temps par le son et par l’image. Pour cette année scolaire 2025-2026, le projet continue autour de quatre nouvelles poses dans les rues de Bischheim et par la poursuite du travail de mémoire autour de la famille Lazare avec l’association Parmi d’Autres et ses parcours sonores « Par les Vivants ».

GENDRIN Étienne, Têtes de mule : Six jeunes alsaciennes en résistance, Saint-Avertin, La Boîte à Bulles, 2020.

Philomène, « Ce qui se passe au collège : la cérémonie des Stolpersteine », PINET Floriane (dir.), News Ried, n°5, juin 2025, https://clg-le-ried.monbureaunumerique.fr/cdi/news-ried-5-13685.htm [dernière consultation le 6 juillet 2025].

Le fait que ce soient des enfants et des adolescents qui polissent les pavés (la plupart du temps mais pas de manière exclusive) et qui effectuent ce travail de mémoire renforce l’ancrage de la présence de ces personnes dans leurs anciens lieux de vie. Afin de se repérer dans l’espace et de polir les pavés de la mémoire, les enseignants peuvent utiliser les outils et les applications numériques mises à leur disposition par l’Université de Strasbourg et l’association Stolpersteine67 ou encore Stolpersteine Guide pour trouver les adresses où se trouvent des Stolpersteine à proximité de leur établissement scolaire. À plusieurs reprises dans l’année et avec différentes classes, il est possible d’élaborer un chemin de la mémoire partant de l’école, du collège ou du lycée vers les anciennes demeures des personnes étudiées. Cela permet de rappeler l’histoire et de réactiver la mémoire. Parler de « finalité » dans ce projet des Stolpersteine n’a donc pas de sens, car il s’agit d’un travail en cours. Plus qu’un acte, il s’agit d’un processus permanent qui joue avec le temps et l’espace.

Page web de l’association Stolpersteine67 (https://www.stolpersteine.lautre.net/wp/) ou le blog du wikimédien en résidence à l’Université de Strasbourg, SCHAULI Mickaël (https://blog.mschauli.fr/2024/12/18/des-paves-pour-la-memoire/) et notamment sa carte des poses strasbourgeoises réalisée avec le concours de l’association Stolpersteine67 : https://carte-stolpersteine.vercel.app [dernière consultation le 6 juillet 2025].

Page web de Stolpersteine Guide : https://stolpersteine-guide.de/map/staedte/193/strassburg [dernière consultation le 5 juillet 2025].

L’implication de la jeunesse est au cœur de ce projet mémoriel. Le concept pédagogique des Stolpersteine est plus particulièrement propice à la lutte contre toutes les formes de discriminations et l’antisémitisme. En reconnaissant le génocide et les persécutions nationales-socialistes par ce « champ de pierre » et de papier, nous espérons avoir donné des pistes à ceux qui comme nous essayent d’effacer les maux de la société, afin de construire notre jardin de vie partagé.

Pour citer cet article

Alban Wilfert, « Stolpersteine, l’histoire d’un engagement. Entretien avec Paul Anthony », Revue Alarmer, mis en ligne le 20 novembre 2025, https://revue.alarmer.org/stolpersteine-lhistoire-dun-engagement-entretien-avec-paul-anthony/