Stephanie E. Jones-Rogers, They Were Her Property: White Women as Slave Owners in the American South, New Haven, Yale University Press, 2019.

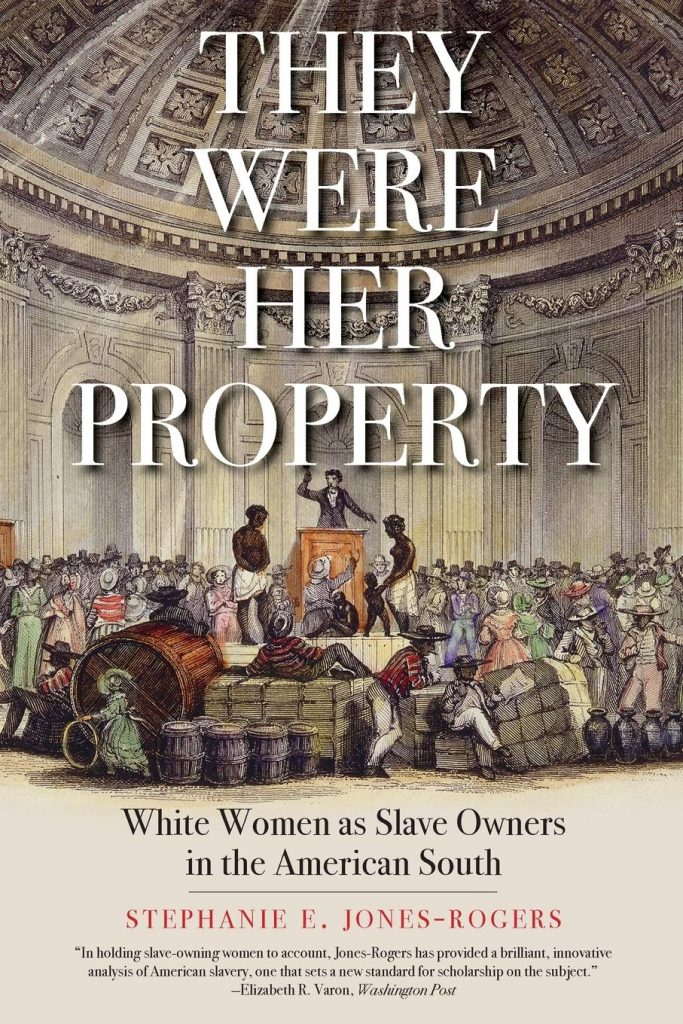

À première vue, l’illustration en couverture de They Were Her Property peut étonner. La gravure de William Henry Brooke, originellement légendée « Sale of Estates, Pictures and Slaves in the Rotunda, New Orleans », est connue : elle représente une scène tristement générique de vente aux enchères d’esclaves, en l’occurrence sous la coupole de l’hôtel Saint-Louis, dans le Vieux Carré de La Nouvelle-Orléans, sans lien évident avec le sujet de l’ouvrage explicité par le sous-titre. À y regarder de plus près, on distingue cependant dans la foule massée aux pieds du commissaire-priseur quelques robes et bonnets colorés, et même une jeune fille jouant avec un cerceau. Le public n’est pas seulement composé d’hommes. Ce sont bien des femmes qui, le regard rivé vers l’auction block, semblent sur le point d’enchérir. Cette image traduit habilement la démarche de Stephanie E. Jones-Rogers dans ce premier ouvrage salué par la critique. L’historienne y explore un sujet abondamment travaillé par l’historiographie, l’esclavage aux États-Unis, à la lumière de l’un ses points aveugles persistants : l’implication des femmes blanches dans la subordination et l’exploitation des corps noirs. Qu’il soit question du commerce des esclaves, des violences qui leur sont infligées ou des stratégies mises en place par les propriétaires pour faire fructifier leur patrimoine humain, aucune des facettes du système esclavagiste examinées dans They Were Her Property n’est entièrement nouvelle. Pourtant, chacune de ces facettes apparaît sous un jour nouveau dès lors que le rôle des femmes est pris en compte.

Les femmes blanches ont toujours figuré en bonne place dans les représentations populaires de l’esclavage, au cinéma par exemple. D’Autant en emporte le vent (Victor Fleming, 1939) à 12 Years a Slave (Steve McQueen, 2013), leur image a radicalement changé. Vivien Leigh, dans le rôle de Scarlett O’Hara, incarne la « belle du Sud », jeune femme innocente mais volontaire, en symbiose avec l’environnement luxuriant (et largement fantasmé) de la plantation ; Sarah Paulson interprète quant à elle Mary Epps, maîtresse aigrie et cruelle, animée d’une haine particulière à l’endroit de Patsey (Lupita Nyong’o), l’esclave violée par son mari (Michael Fassbender). Ni l’un ni l’autre de ces personnages de femmes blanches ne semble avoir de prise réelle sur le système esclavagiste. Scarlett est indifférente aux réalités de l’esclavage, euphémisées dans l’ensemble du film. Mary Epps reste – visuellement – en marge d’une violence qu’elle appelle pourtant de ses vœux. Un lent panoramique sur Master Epps lisant des versets bibliques à ses esclaves pour leur inculquer l’esprit d’obéissance la montre à l’arrière-plan, présence spectrale mais silencieuse. Elle est à nouveau immobile, et en retrait par rapport aux personnages masculins, dans la scène de la flagellation de Patsey. C’est cette vision de la femme blanche en « observatrice complice » (complicit bystander, p. 150) de l’esclavage que s’emploie à déconstruire Jones-Rogers dans They Were Her Property.

12 Years a Slave (2013) de Steve McQueen : Sarah Paulson dans le rôle de Mary Epps.

Trop souvent négligées au prétexte que la société patriarcale dans laquelle elles évoluent les auraient privées de toute possibilité de posséder, d’exploiter ou de discipliner des esclaves, les femmes blanches deviennent chez Jones-Rogers des actrices de premier plan de l’esclavage. L’ouvrage souligne principalement leur participation économique au système esclavagiste. Les femmes mariées, sur lesquelles porte l’analyse, possèdent des esclaves en leur nom propre ; elles les achètent et les vendent selon l’état du marché ; elles se marient sous le régime de la séparation de biens pour mettre leur patrimoine à l’abri d’un époux potentiellement endetté ; elles lèguent leurs esclaves à leur descendance ; et, lorsque se profile l’émancipation pendant la guerre de Sécession, elles tentent coûte que coûte de liquider une main-d’œuvre servile qui bientôt ne vaudra plus rien. Il est donc avant tout question dans They Were Her Property du froid calcul qui guide la conduite des femmes propriétaires d’esclaves au même titre que celle des hommes. Les femmes s’investissent et investissent dans l’esclavage. En ce sens, l’ouvrage s’inscrit dans ce qu’il est désormais convenu d’appeler la « nouvelle histoire du capitalisme ». Ses tenants – parmi lesquels Sven Beckert, auteur de Empire of Cotton: A Global History (2014), cité à plusieurs reprises par Jones-Rogers – ont mis l’esclavage au cœur du capitalisme étatsunien et étudié les moyens comptables par lesquels les esclavagistes parvinrent à maximiser leurs profits. Des historiennes du genre ont critiqué la nouvelle histoire du capitalisme, essentiellement pratiquée par des hommes, pour le peu d’attention qu’elle a jusqu’ici porté aux femmes. On voit dans They Were Her Property comment les deux champs peuvent s’imbriquer.

BARREYRE Nicolas et BLIN Alexia, « À la redécouverte du capitalisme américain », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 54, 2017, pp. 135-148.

Guidée par cette double approche, Jones-Rogers propose de redéfinir l’idée de « marché » en contexte esclavagiste. Le « marché aux esclaves » ne se réduit pas à un espace public, urbain, malgré tout dominé par les hommes, tel qu’il a été étudié entre autres par Walter Johnson dans Soul by Soul: Life Inside the Antebellum Slave Market (1999). Il faut y intégrer la plantation elle-même, en particulier l’espace domestique du porche, de la cuisine ou de la chambre à coucher, où les femmes blanches se livrent à des transactions guère moins terrifiantes que celles conclues dans les salles de ventes, les tavernes et les cafés (p. 82). L’autrice consacre un chapitre original à un aspect méconnu de ce marché informel où l’on commerce entre sœurs, cousines et amies : il revient aux femmes blanches, et à elles seules, de se procurer des nourrices capables d’allaiter leurs enfants lorsque les mères ne peuvent ou ne veulent les allaiter elles-mêmes. En mettant l’accent sur l’implication spécifique des femmes blanches dans l’économie esclavagiste, Jones-Rogers éclaire d’un même mouvement le rôle spécifique dévolu aux femmes noires, ici leur fonction nourricière, qu’elle décrit comme une forme de « travail qualifié » (skilled labor, p. 114) activement recherché. De la même façon, l’historienne met en lumière l’exploitation sexuelle des femmes noires par ces « marchandes d’esclaves d’un autre genre » (slave traders of a different stripe, p. 148) que sont Mathilda Raymond et Mary Taylor, deux tenancières de maisons closes à La Nouvelle-Orléans.

BURNARD Trevor et RIELLO Giorgio, « Slavery and the New History of Capitalism », Journal of Global History, vol. 15, n° 2, 2020, pp. 230-231.

L’insistance sur la dimension économique de ces transactions ne conduit pas Jones-Rogers à en négliger les aspects humains – ou plutôt inhumains. They Were Her Property contient son lot d’actes violents perpétrés par des femmes blanches à l’encontre des hommes, des femmes et des enfants qu’elles réduisent en esclavage. En Virginie, une mère et sa fille défigurent Henrietta King, âgée de huit ou neuf ans, pour avoir pris un bonbon délibérément laissé à sa vue (p. 11). En Louisiane, en 1862, Madame Coutreil enferme trois mois durant une jeune femme de dix-huit ans qui a tenté de s’échapper ; des soldats unionistes la retrouvent entre la vie et la mort, un collier à picots autour du cou (p. 151). D’autres femmes délèguent la gestion de la discipline à la figure masculine du contremaître tout en décidant de la punition administrée et de sa sévérité. Celles qui épargnent à leurs esclaves les traitements les plus rudes cherchent d’abord à préserver leur force de travail et leur valeur marchande. À la violence physique s’ajoute la « violence maternelle » (maternal violence, p. 120) qui consiste à séparer une mère de son enfant pour l’obliger à allaiter l’enfant d’une autre. Le premier chapitre, intitulé « Mistresses in the Making », donne à voir le processus d’acculturation par lequel l’esclavage vient aux jeunes filles blanches du Sud. Celles-ci détiennent des esclaves dès leur plus jeune âge, en reçoivent à l’occasion d’un baptême ou d’un anniversaire, observent les rapports de pouvoir sur la plantation, s’imprègnent des idées pro-esclavagistes et suprémacistes blanches en lisant des journaux pour enfants tels que le Rose Bud. Lorsqu’Alfred, un esclave d’une douzaine d’années, est battu à mort sous leurs yeux par leur père et leur frère sur une plantation de Géorgie, Mary, Sarah et Catherine Martin, trois sœurs proches en âge du jeune garçon, ne semblent pas particulièrement émues. La violence fait partie de leur quotidien (p. 8-10).

L’historiographie des quarante dernières années au moins a fait une large place aux esclaves et à leurs tentatives de résistance. Historiennes et historiens ont cherché à recouvrer l’agentivité (agency) des populations noires asservies, c’est-à-dire leur capacité de décision et d’action au sein du système esclavagiste et contre lui. Dans They Were Her Property, Jones-Rogers fait retour sur le groupe des dominants, qui est aussi, on le voit, celui des dominantes. Pas une page de l’ouvrage, toutefois, qui ne fasse entendre la voix des esclaves. Jones-Rogers fonde son travail sur un corpus d’entretiens avec des hommes et femmes et des hommes anciennement asservies – pour la plupart des enfants lorsqu’éclate la guerre de Sécession – réalisés dans les années 1930 sous l’égide de la Works Progress Administration. En 1985, Paul D. Escott parlait de ces milliers de témoignages comme d’une source indispensable pour comprendre l’esclavage en Amérique du Nord. Évacués de certains travaux en raison de leur caractère tardif et des conditions parfois problématiques de leur collecte, ils sont chez Jones-Rogers pleinement mis à l’honneur. C’est par les mots de celles et ceux qui l’ont vécu dans leur chair qu’il est possible d’accéder à la réalité de l’esclavage, et de rendre visibles les femmes blanches qui ont contribué à son maintien et son expansion.

ESCOTT Paul D., « The Art and Science of Reading WPA Slave Narratives », in DAVIS Charles T. et GATES Henry Louis Jr. (dir.), The Slave’s Narrative, Oxford, Oxford University Press, 1985, p. 40

Des milliers de témoignages d’anciens esclaves ont été collectés entre 1936 et 1938 sous l’égide de la Works Progress Administration. Source : Bibliothèque du Congrès, Washington, DC.

Reste une question, qui traverse l’ensemble de l’ouvrage : l’émancipation des unes se construit-elle ici sur l’oppression des autres ? On est frappé par le degré d’autonomie dont disposent certaines femmes propriétaires d’esclaves au sein de leur couple. L’autrice montre bien comment les règles qui régissent la propriété des femmes mariées (on parle de coverture) sont plus souples qu’on ne l’affirme habituellement. En cherchant à défendre leurs droits de propriété, ou à accroître leur patrimoine humain, ces femmes blanches acquièrent un savoir-faire financier et juridique qui ne leur est pas forcément accessible autrement. Comme l’écrit Jones-Rogers en une formule frappante, l’esclavage est leur liberté (slavery was their freedom, p. xvii). La participation des femmes blanches à l’économie esclavagiste ne s’inscrit par pour autant dans un faisceau de revendications féministes, précise-t-elle aussitôt. De fait, il n’est pas question dans ces pages du mouvement pour les droits des femmes qui émerge au même moment dans les États du Nord, dans le prolongement du mouvement pour l’abolition de l’esclavage. L’articulation entre ces deux mouvements a été abondamment documentée : aux États-Unis, abolitionnisme et antiracisme ont historiquement servi de terreau aux luttes féministes. Inversement, la pratique de l’esclavage, motivée par le seul enrichissement personnel, ne s’accompagne pas d’une remise en cause collective du patriarcat. L’émancipation de ces femmes blanches, si on ose ainsi la nommer, reste somme toute limitée à des situations individuelles de relative indépendance dans une société qui les prive de nombreux droits.

Voir par exemple SINHA Manisha, The Slave’s Cause: A History of Abolition, New Haven, Yale University Press, 2016, pp. 288-298.

Le constat dressé par Jones-Rogers est d’une grande simplicité et c’est là toute sa force : les femmes ont participé au système esclavagiste et en ont tiré les mêmes bénéfices matériels et symboliques que les hommes. Après la lecture de They Were Her Property, les traces de leur implication dans des sources qu’on croyait pourtant bien connaître sautent aux yeux. Dans Twelve Years a Slave (1853), le récit de Solomon Northup adapté par Steve McQueen, Mary Epps n’est pas qu’une simple observatrice. « Sur les prières pressantes de sa femme, écrit Northup, Epps m’avait acheté un jour qu’il se rendait à La Nouvelle-Orléans. On me faisait souvent venir dans la maison pour jouer [du violon] devant la famille, la maîtresse étant une passionnée de musique. » Quoique ne possédant pas elle-même d’esclaves, Mistress Epps est à l’initiative de l’achat de Northup par son mari. La transaction vise à mettre un terme à ses « prières pressantes » et à satisfaire son goût de la musique. Elle marque pour Northup un pas supplémentaire dans l’enfer de l’esclavage.

NORTHUP Solomon , Douze ans d’esclavage, Genève, Entremonde, 2013, p. 135. « Through the importunities of Mistress Epps, her husband had been induced to purchase me one during a visit to New-Orleans. Frequently I was called into the house to play before the family, mistress being passionately fond of music. »

Pour citer l’article

Michaël Roy, « They Were Her Property: White Women as Slave Owners in the American South, un livre de Stephanie E. Jones-Rogers », RevueAlarmer, mis en ligne le 9 novembre 2020, URL : https://revue.alarmer.org/they-were-her-property-white-women-as-slave-owners-in-the-american-south-de-stephanie-e-jones-rogers/