« Je suis un fils du désert, désormais chrétien, catholique, prêtre, missionnaire » : c’est ainsi que se présente Daniele Sorur Pharim Den, dans l’incipit de l’un de ses écrits, resté longtemps inédit. Né dans un village dinka, dans l’actuel Sud-Soudan, victime dans son enfance de la traite transsaharienne racheté par Daniele Comboni (1831-1881) – grand missionnaire catholique du XIXe siècle –, puis emmené à Rome pour y étudier, Sorur est le premier prêtre et théologien d’origine sud-soudanaise. Sa trajectoire de vie s’inscrit dans un contexte plus large, celui de l’expansion missionnaire et coloniale européenne en Afrique au XIXe siècle, et notamment dans le phénomène des « moretti ».

SORUR Daniele Pharim Den, Lo stato reale dei negri, s.d., Archivio Comboniano Roma (de ce moment, ACR), A/30, 2.10, ACR, A/30, 2.10, p. 4.

Lo stato reale dei negri est une révision d’un autre écrit de Sorur, resté longtemps inédit : Che cosa sono i negri, 1889, dans ACR, A/30, 2.1-8. Le texte a été publié dans GHEDINI Giacomo, Da schiavo a missionario. Tra Africa ed Europa, vita e scritti di Daniele Sorur Pharim Den (1860-1900), Roma, Studium, 2019, pp. 263-307. Sur cet ouvrage de Sorur, voir aussi GHEDINI Giacomo, « Che cosa sono i negri L’ouvrage censuré de Daniele Sorur », en Nathalie Kouamé, Éric-P. Meyer & Anne Viguier (dir.), Encyclopédie des historiographies : Afriques, Amériques, Asies : Volume 1 : sources et genres historiques (Tome 1 et Tome 2), Paris, Presses de l’Inalco, 2020, 1998 p., pp. 252-263, https://books.openedition.org/pressesinalco/23088?lang=fr.

Les dinka sont le principal groupe ethnique du Sud-Soudan, État autonome du Soudan depuis 2011, après une longue guerre dont les séquelles se font encore sentir. Pour une étude approfondie de l’organisation sociale et de la religion traditionnelle des Dinka, reste fondamental LIENHARDT Godfrey, Divinity and Experience: the Religion of the Dinka, Oxford University Press, Oxford, 1961, 328 p.

Voir : OUALDI M’hamed, L’esclavage dans les mondes musulmans. Des premières traites aux traumatismes, Paris, Éditions Amsterdam, 2024, 237 p. ; LOVEJOY Paul, Transformations in Slavery : a History of Slavery in Africa, New York, Cambridge University Press, 2012, 412 p. ; BOTTE Roger, Esclavages et abolitions en terres d’Islam : Tunisie, Arabie saoudite, Maroc, Mauritanie, Soudan, André Versaille éditeur, 2010, 388 p. ; SIKAINGA Ahmad A., Slaves into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan, Austin, University of Texas Press, 1996, 304 p.

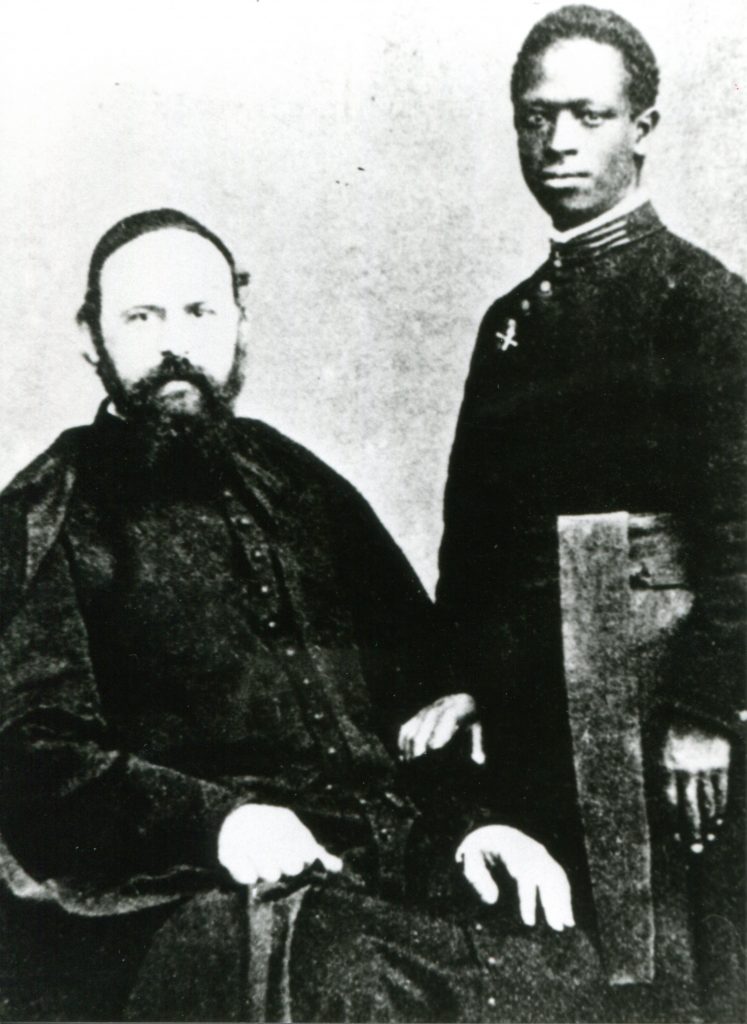

Né à Limone sul Garda, Comboni a étudié pour devenir pretre au Collège Mazza de Vérone. En 2003 il a été canonisé par le pape Jean Paul II. Voir : ROMANATO Gianpaolo, L’Africa Nera fra Cristianesimo e Islam. L’esperienza di Daniele Comboni, Milan, Corbaccio, 2003, 454 p.

Voir PRUDHOMME Claude, Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon XIII (1878-1903), Ecole française de Rome Palais Fornèse, Roma 1994; PRUDHOMME Claude, Missions chrétiennes et colonisation XVIe-XXe siècle, Le Cerf, Paris 2004; TEIXEIRA SANTOS Patricia, Fé, Guerra e Escravidão, Uma historia da conquista colonial do Sudão (1881-1898), Fap-Unifesp, São Paulo 2013.

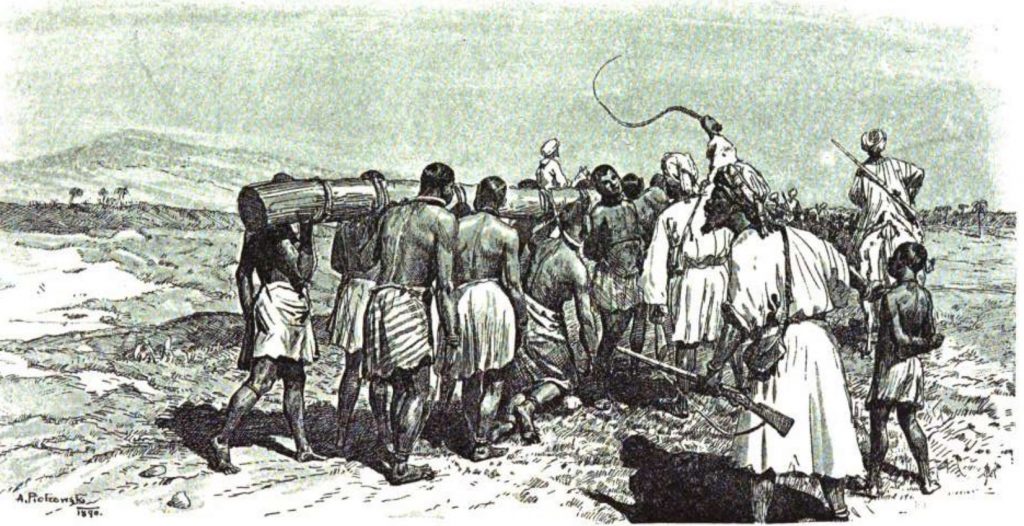

Les moretti (littéralement, « petits noirs ») sont des enfants, anciens esclaves africains sub-sahariens, rachetés par des missionnaires catholiques et envoyés en Europe au XIXe siècle pour y être élevés dans des monastères et des séminaires. Moins de la moitié d’entre eux atteignent l’âge adulte, en raison de maladies telles que la tuberculose, qui leur était souvent fatales. Parmi ceux qui survivent, certains restent en Europe, d’autres retournent en Afrique. Il est difficile de donner un chiffre précis du nombre total de moretti, mais celui-ci se compte en milliers. Par exemple, entre 1838 et 1864, le seul prêtre italien Niccolò Olivieri a racheté de l’esclavage et déplacé en Europe environ 800 moretti, principalement des filles, au cours de plusieurs voyages entre l’Égypte et l’Italie. De nombreux autres missionnaires ont suivi son exemple, comme le cardinal français Charles Lavigerie (1825-1892), archevêque d’Alger et de Carthage, qui fut aussi le chef de file de la campagne (ou « croisade ») catholique contre l’esclavage menée en 1888 par le pape Léon XIII, dans un contexte de collaborations entre missions et colonialisme.

Le phénomène « moretti » a jusqu’à présent été très peu étudié par l’historiographie. Mon livre est la première étude entièrement consacrée à ce phénomène : GHEDINI Giacomo, Da « selvaggi » a « moretti » : Schiavitù, riscatti e missioni tra Africa ed Europa (1824-1896), Firenze, Firenze University Press, 2023, 360 p. Sur la présence d’Africains en Europe dans l’époque moderne, voir OTELE Olivette, Une histoire des Noirs d’Europe : De l’Antiquité à nos jours, Paris, Albin Michel, 2022, 304 p.

À propos du père Niccolò Olivieri, voir : KÜPPERS-BRAUN Ute, « P. Niccolò Olivieri und der (Los-)Kauf afrikanischer Sklavenkinder », Schweizerische Zeitschrift für Religions und Kulturgeschichte – Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle – Rivista svizzera di storia religiosa e culturale, no. 105, 2011, 612 p., p. 140-166 ; BENASSO Giuseppe, Nicolò Olivieri da Voltaggio (1792-1864) Missionario in Egitto, Edizioni dell’Orso, Torino 1990.

Voir : PRUDHOMME Claude, « L’esclavage et la conviction contre la tradition : les Églises chrétiennes et la critique de l’esclavage, 1780-1888 », dans PÉTRÉ-GRENOUILLEAU Olivier (dir.), Abolir l’esclavage. Un réformisme à l’épreuve (France, Portugal, Suisse, XVIIIe-XIXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, 320 p., pp. 57-77 ; RENAULT François, Lavigerie, l’esclavage africain et l’Europe, Paris, De Boccard, 1971, 2 vol., 433 p. et 503 p.

Les contributions biographiques sur Daniel Sorur Pharim Den ne manquent pas, mais beaucoup de ses écrits restent inédits ou méconnus. Nous voudrions ici, non sans un bref détour à caractère biographique, apporter un éclairage spécifique sur la pensée de Sorur. Souvent décrit comme une sorte de petite planète gravitant autour de l’étoile brillante de Comboni, Sorur fut en réalité bien plus qu’un simple collaborateur de la première mission combonienne en Afrique subsaharienne à la fin du XIXe siècle. Si c’est bien grâce à Comboni qu’il en est arrivé à une position de fermeté dans son engagement anti-esclavagiste et à la croyance en la prétendue « régénération de l’Afrique par l’Afrique », c’est-à-dire en la conversion du continent par des Africains devenus missionnaires, Sorur s’est néanmoins approprié certains de ces idéaux d’une manière originale, développant une pensée théologico-critique transfrontalière à l’ère coloniale. À la lumière de ses écrits, on peut le considérer comme l’un des premiers théologiens du catholicisme africain contemporain, interprète du thomisme avec une clé de lecture antiraciste, et précurseur de la théologie de la libération noire.

Voir : ANONYME, Daniele Sorur, Slave and priest, ACR, A/30/1//1, 1930, pp. 1-36 ; ANONYME, « Daniele Den Farin Sorur, Alunno del Collegio Urbano primo fiore del Sacerdozio indigeno dell’Africa Centrale », Alma Mater, 1930, pp. 87-94 ; BENETTI Aldo, Don Daniele Sorur « Salvare l’Africa con l’Africa », Helouan, impression privée, 1996 ; DI FALCO Rossana, Un missionario africano in Europa. Il caso di padre D. Sorur (18…-1900), thèse, Université de L’Aquila, 1998 ; DE GIORGI Fulvio, « Tra Africa ed Europa: Daniele Sorur Pharim Den », Contemporanea, Rivista di Storia dell’800 e del 900, VII, 2004, pp. 39-67 ; WALZ Terence, Sorur, Daniel Deng, in Dictionary of African Christian Biography, « https://dacb.org/stories/south-sudan/sorur2-daniel/ », 1995-2005 ; TROUTT POWELL Eve M., Tell This in My Memory. Stories of Enslavement from Egypt, Sudan and the Ottoman Empire, Stanford University Press, Stanford 2012, 264 p., pp. 171-183 ; TEIXEIRA SANTOS Patricia, Fé, Guerra e Escravidão, Uma historia da conquista colonial do Sudão (1881-1898), Fap-Unifesp, São Paulo 2013, 320 p., pp. 270-275 ; NIKKEL Mark R., «Due dinka educati in Europa per l’Africa. Un’esperienza positiva ma rara per la missione del XIX secolo», Note Mazziane, avril 2015, pp. 237-238 ; GHEDINI Giacomo, Da schiavo a missionario. Tra Africa ed Europa, vita e scritti di Daniele Sorur Pharim Den (1860-1900), Roma, Studium, 2020, 352 p.

Un esclave dinka devenu homme d’Église

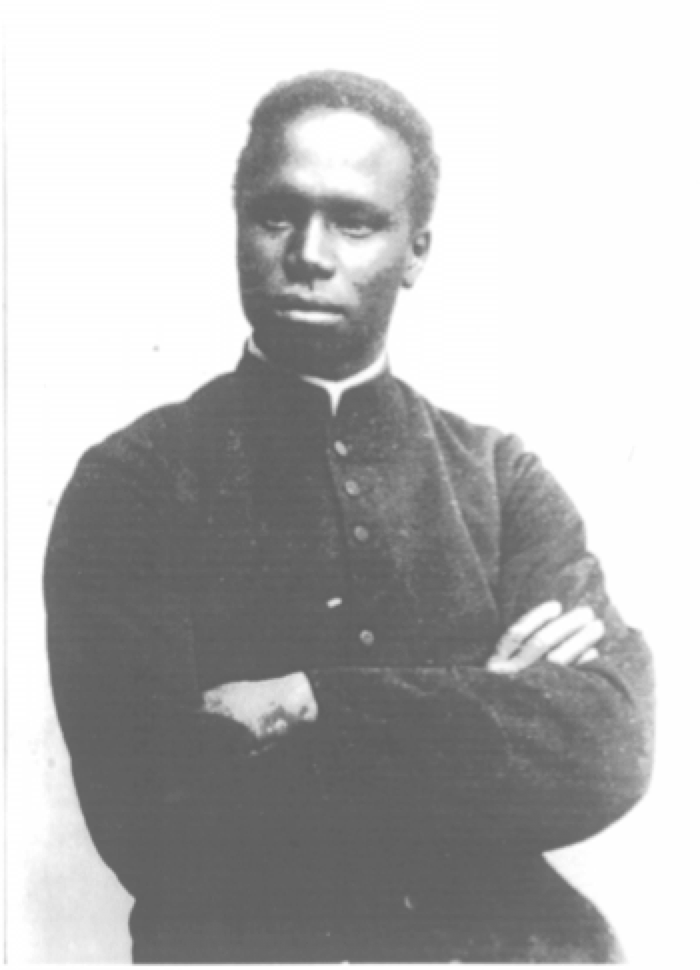

Pharim, fils de Den, est né vers 1860 dans un village Dinka sur les bords du Nil, dans l’actuel Sud-Soudan. Alors qu’il est encore enfant, vers l’âge de dix ou onze ans, il est réduit en esclavage par des marchands Baggara et emmené dans la ville d’El Obeid (al-Ubayyiḍ), dans la région soudanaise du Kordofan, à l’époque un marché florissant pour l’ivoire et l’un des principaux centres du commerce égypto-soudanais. Son maître lui donne le nom de Sorur. Quelques années plus tard, il réussit à s’échapper et est libéré par le vicaire de la mission catholique en Afrique centrale, Mgr Comboni (1831-1881), qui le baptise de son propre nom : Daniele. Vers l’âge de 15 ans, il s’embarque avec Comboni pour l’Italie où, après une période d’études à Vérone, il entre comme séminariste au prestigieux Collegio Urbano di Propaganda Fide à Rome, une institution s’insérant dans le projet politique visant à une indigénisation du clergé catholique dans les territoires de mission.

Les Baggara sont un peuple semi-nomade de l’est du Soudan, de langue arabe et de religion musulmane. Sur leur rôle dans les traites transahariennes, voir : BOTTE Roger, Esclavages et abolitions en terres d’Islam, op. cit., p. 247.

SIKAINGA Ahmad A., Slaves into Workers, cit., p. XI.

Voir : GHEDINI Giacomo, « Formare un ‘clero indigeno’ africano al Collegio Urbano di Propaganda Fide (XIX secolo). Da schiavi ad alunni, quattro storie dietro i volti di una foto », Ricerche di storia sociale e religiosa, n° 96, gennaio-dicembre 2024, 288 p., pp. 87-130. Plus en generale, sur les rapports entre indigénisation du clergé catholique dans les missions et colonialisme, voir COQUET Édouard, Rome pour ou contre l’Empire ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025.

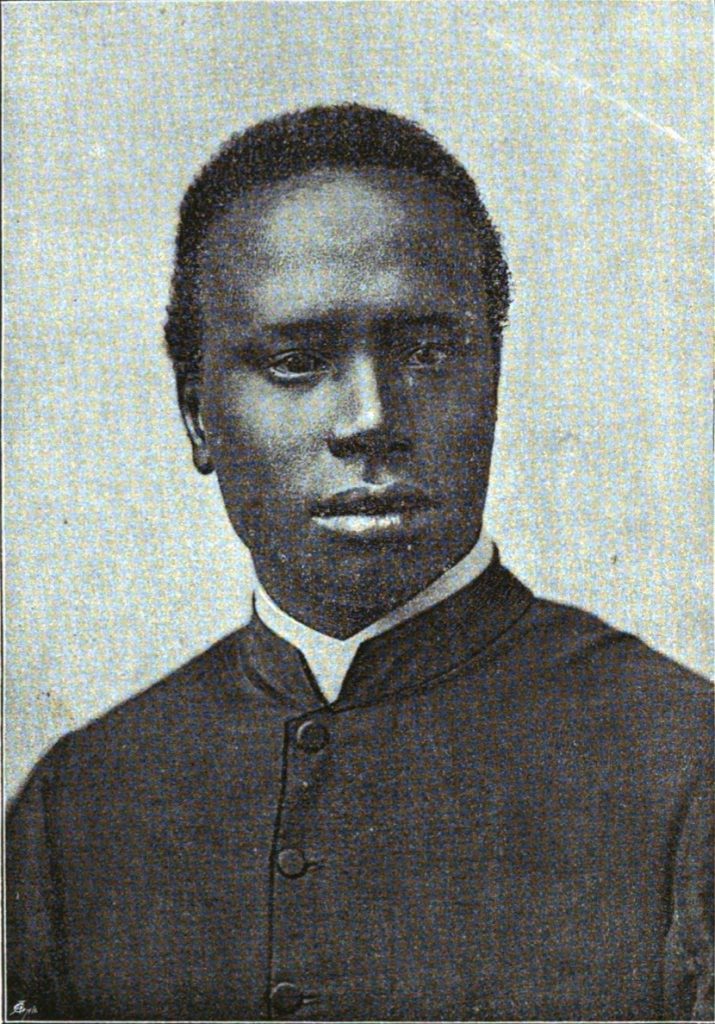

Photo datée de 1877, lorsque Sorur est entré au Collège urbain de Propaganda Fide en tant que séminariste, stockée dans la section photo d’ACR.

Malade de la tuberculose, Sorur est envoyé terminer ses études d’abord au Caire, en Égypte, puis à l’Université Saint-Joseph des pères jésuites à Beyrouth, au Liban, où il est le premier étudiant d’origine africaine. En 1887, il est ordonné prêtre au Caire : il devient ainsi l’un des premiers prêtres subsahariens de l’époque contemporaine à être incardinés en Afrique. Par la suite, en 1887 et entre 1889 et 1891, il effectue deux voyages dans plusieurs villes européennes afin de collecter des fonds pour la mission africaine. Pendant cette période, il écrit des articles et des essais, dont certains sont encore inédits, ce qui fait de lui l’un des écrivains les plus prolifiques parmi les moretti. Dans ses dernières années, il se consacre à l’enseignement, d’abord à Suakim, à l’époque le port le plus important de la mer Rouge au Soudan, puis à Helwan et à la colonie anti-esclavagiste de Gezira, une petite île sur le Nil dans l’actuel Caire, en Égypte. C’est là que la mort, due à la tuberculose, le saisit le 11 janvier 1900. En quarante ans de vie, Daniel Sorur Pharim Den a vécu sur trois continents – l’Afrique, l’Europe et l’Asie – et a appris plusieurs langues. Il maîtrise le dinka (et peut-être d’autres langues nilotiques), l’arabe (dans ses variantes soudanaise, égyptienne et libanaise), l’italien, le latin, l’anglais et le français ; il a une bonne connaissance de l’allemand et a étudié le grec ancien et l’hébreu biblique ; il a également quelques rudiments de polonais, appris au cours de ses voyages.

Voir VERDEIL Chantal, « L’Université Saint-Joseph de Beyrouth, une institution impériale et transnationale ancrée dans la société ottomane (1875-1920) », Annali di Storia delle università italiane, 2/2021, pp. 39-55.

M. C., Przedmowa, in SORUR Daniele Pharim Den, Pamietnik Niewolnika Afrykanskiego, W Drukarni, Krakowie 1891, p. 7.

Écrire contre « les opinions extravagantes » sur les Noirs

L’expérience de l’esclavage, dont Sorur a été victime dans son enfance, a laissé en lui un fort traumatisme, qui revient fréquemment dans ses écrits. Dans Le pene degli schiavi neri in Africa (« Les souffrances des esclaves noirs en Afrique »), un essai de dénonciation qu’il a écrit alors qu’il avait tout juste vingt ans et qu’il était encore étudiant au Collège urbain de Rome, Sorur affirme la force d’un argument qui lui vient d’une expérience directe : « je suis bien le témoin de ce qui m’est arrivé dans mon esclavage ». Dans des récits autobiographiques, publiés dans la revue des missionnaires comboniens Nigrizia, dans la plus importante revue missionnaire française, Les Annales de la Propagation de la Foi, et dans un livre édité par un prêtre polonais de Cracovie, Sorur raconte plus en détail ses propres expériences au public européen.

SORUR Daniele Pharim Den, Le pene dei negri schiavi in Africa, op. cit., p. 60.

SORUR Daniele Pharim Den, «Un nero della nostra Missione fatto sacerdote», Nigrizia, Année V, n° 4, juillet 1887, pp. 116 /124 ; SORUR Daniele Pharim Den, «Memorie scritte dal R.P. Daniele Sorur Pharim Den», Nigrizia, Année V, n° 5 (sept. 1887), pp. 146-152 ; ibidem, année V, n° 6 (nov. 1887), pp. 170-177 ; ibidem, année VI, n° 2 (mars 1888), pp. 56/58 ; ibidem, année VI, n° 3 (mai 1888), pp. 77/85 ; ibidem, année VI, n° 4 (juillet 1888), pp. 111-119.

SORUR Daniel Pharim Den, « Lettre de dom Daniel Sorur Dharim Den, prêtre nègre de l’Afrique centrale », Annales de la Propagation de la Foi, Lyon, vo. 60, 1888, pp. 51-66.

SORUR Daniele Pharim Den, Pamietnik Niewolnika Afrykanskiego, op. cit., W Drukarni, Krakowie, 1891.

Il s’agit de récits dont la valeur documentaire est incontestable, bien que ce type d’écrits ait avant tout des objectifs de propagande missionnaire et ne soit donc pas fiable, cf. OUALDI M’hamed, L’esclavage dans les mondes musulmans. Des premières traites aux traumatismes, Paris, Éditions Amsterdam, 2024, 237 p., pp. 134-135.

Mais c’est dans un essai de 1889, Che cosa sono i negri (« Que sont les nègres »), révisé plus tard dans une seconde version intitulée Lo stato reale dei negri (« L’état réel des nègres »), que Sorur exprime plus clairement sa pensée. Il déclare écrire par « strict devoir patriotique », dans le but de « dissiper les opinions extravagantes que [l’Europe] a de la race noire ». Influencé par la thèse de Daniele Comboni sur la « régénération de l’Afrique par l’Afrique », Sorur a développé l’idée d’une nouvelle Afrique noire, transformée par les Africains eux-mêmes. Il va jusqu’à imaginer la formation d’un « clergé indigène » ayant la liberté de se marier, afin de faciliter l’accès à la prêtrise des peuples africains qui, traditionnellement, ne partagent pas l’usage du célibat avec les Européens. C’est probablement en raison de l’audace de cette dernière pensée qu’il a vu son ouvrage principal Che cosa sono i negri censuré en Italie par ses superieurs religieux. Et cependant il a réussi, grâce à des contacts internationaux développés au cours de ses voyages, à en publier une version en Allemagne, où il modère ses revendications relatives au clergé africain.

SORUR Daniele Pharim Den, Lo stato reale dei negri, pp. 1-4.

SORUR Daniele Pharim Den, Meine Bruder, die Neger in Afrika. Ihr Wesen, ihre Befähigung, ihre jetzige traurige Lage, ihre Hoffnungen. Ein ernstes Wort an Europas Christen von P. Daniel Sorur Pharim Den, früherer Sklave, jetziger Missionar. Nach dem italienischen Manuskript besorgte und mit einer Vorrede versehene deutsche Ausgabe von Dekan Schneider, Münster, W. Helmes (Humanus), 1892, 98 p.

Formé dans certains des plus prestigieux collèges universitaires catholiques de l’époque, diplômé en théologie avec mention et auteur de nombreux écrits, Sorur était un théologien à part entière. L’importance de sa réflexion sur le rôle d’un clergé indigène en Afrique, sur l’adaptation du message chrétien aux différentes cultures, est indéniable. Mais le caractère fascinant de sa pensée théologique ne s’arrête pas là. Alors que règne un racisme pseudo-scientifique de type positiviste, Sorur, imprégné de sa formation philosophique néo-thomiste (le renouveau, au XIXe siècle, de la scolastique médiévale et en particulier de la pensée de Thomas d’Aquin), y élabore une réponse dans la tonalité de l’humanisme chrétien. Développant par la suite sa pensée, il arrive au seuil d’une véritable théologie noire-africaine de la libération.

Contre le racisme, la proposition d’un universalisme chrétien

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, les opinions et idéologies racistes étaient souvent dissimulées sous un vernis scientifique. Il était courant pour les Europeens et les Nord-Américains de considérer la nouvelle société industrielle comme « le stade le plus avancé jamais atteint par l’évolution culturelle », comparant les autres à des « reliques de stades plus primitifs que l’Occident avait déjà laissés derrière lui ». Cette façon de classer les différentes sociétés en fonction de leur stade de développement était souvent associée à une « classification des peuples en diverses catégories, appelées races ». Les races étaient associées aux différents types de sociétés, mais aussi à des traits que l’on appellerait aujourd’hui, dans le langage de la génétique héréditaire, phénotypiques, c’est-à-dire directement observables, tels que la couleur de la peau, etc. À l’époque, le débat portait sur la question de savoir s’il était possible que des sociétés dont le niveau de développement était considéré comme inférieur progressent et rattrapent leur « retard ». En l’occurrence : la « civilisation des nègres » était-elle réalisable ?

Voir SCHAUB Jean-Frédéric, Pour une histoire politique de la race, Paris, Seuil, 2015.

SCHULTZ Emily and LAVENDA Robert H., Antropologia culturale, Bologna, Zanichelli, 2010, 416 p., p. 73.

Ibid.

Pour « démontrer la fausseté du concept biologique de race, il faut atteindre la seconde moitié du XXe siècle, alors que la théorie de l’évolution domine la biologie et que les études sur la génétique s’ajoutent à celles sur la sélection naturelle », ibid. p. 74.

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, op. cit., p. 80.

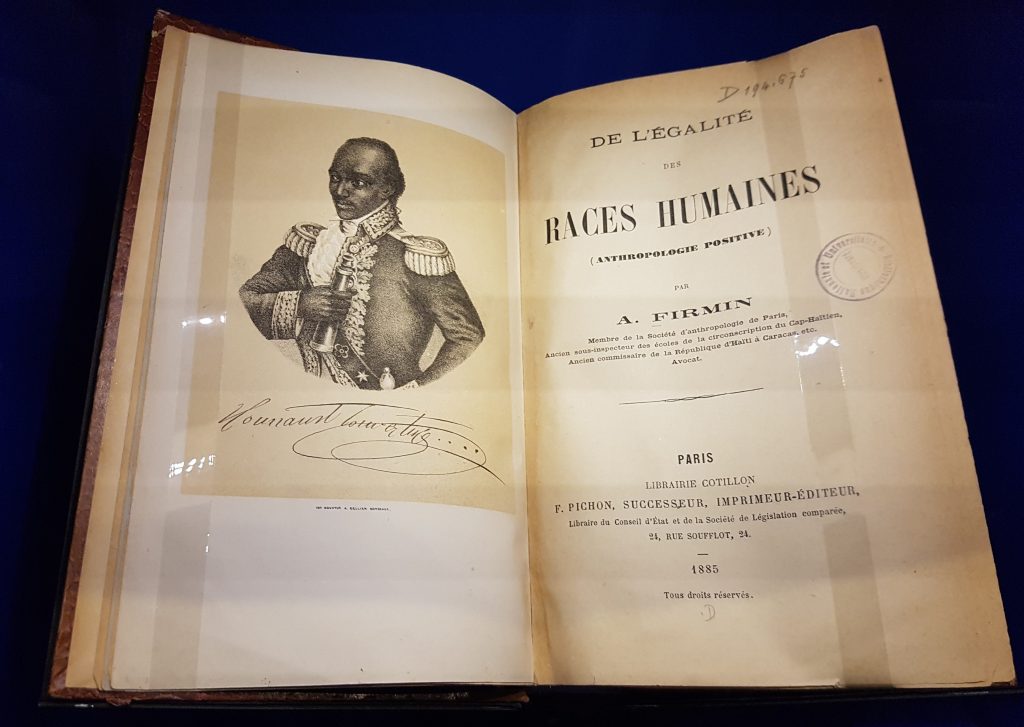

C’est dans ce contexte que s’inscrit la réflexion de Sorur, qui avait été lui-même victime du racisme. Dans une démarche rappelant quelque peu le projet d’« anthropologie positive » qui était celui d’Anthénor Firmin, il s’attelle tout d’abord à décrire les « différentes articulations et nuances du racisme européen : des préjugés populaires aux constructions idéologico-intellectuelles, des approches scientifiques et biologiques aux approches morales et historiques » :

Voir : Anonyme, Daniele Sorur, esclave et prêtre, ACR, A/30/1//1, pp. 1-36

DE GIORGI Fulvio, « Tra Africa ed Europa: Daniele Sorur Pharim Den », Archivio Comboniano, op. cit., p. 99-100.

Pendant la période où j’ai vécu parmi les Européens, j’ai eu l’occasion de faire de nombreuses observations sur leur façon de juger et de parler de la race noire. Certaines personnes ont une opinion très défavorable des nègres. Les uns s’étonnent d’entendre dire que le nègre est un être intelligent, apte à être instruit dans toutes les disciplines intellectuelles. Les autres […] disent que le nègre n’est pas de l’espèce humaine, mais un demi-homme, c’est-à-dire qu’il occupe un stade entre le singe et l’homme. Le nombre de ces personnes n’est malheureusement pas mince. Ceux-ci, considérant la difficulté d’éduquer les nègres, se sont permis de faire une fausse supposition, à savoir que cette difficulté, provient d’un principe presque intrinsèque à la nature du nègre. D’autres, enfin, ne se préoccupent pas sérieusement de leur apporter le bien-être. […] Bref, on pense et on croit généralement que le nègre est un être qui ne mérite pas tant de peine pour l’instruire dans les sciences et la religion.

Che cosa sono i negri, op. cit., pp. 1-5.

Face à ces « opinions stupides », Sorur, bien que conscient que, « pour donner une réponse adéquate à ces catégories de personnes, il faudrait non pas un petit pamphlet, mais des volumes », est mû par un « strict devoir de conscience ». Il veut faire quelque chose « pour [s]es compatriotes et pour la vérité » :

Ibid., p. 51.

Ibid., p. 4.

Ibid., p. 1.

SORUR Daniele Pharim Den, Lettera a Mitterrutzner, da Cracovia, 3 luglio 1890, ACR, A/30, 13/40.

La race noire est aussi intelligente que toutes les autres de la grande famille de l’humanité. Il n’est donc pas étonnant que, lorsqu’ils ont les moyens de s’éduquer et de s’instruire en matière de religion, ils soient sensibles à l’éducation.

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, op. cit., pp. 4-5.

Dans ce passage, Sorur théorise que le christianisme serait le stade le plus développé de la croyance religieuse.

Il convient de préciser que Sorur accepte, comme la plupart de ses contemporains, la théorie de l’existence de différentes races (blanche, noire, etc.) et de différents stades de développement matériel des civilisations. Il accepte même, comme un simple état de fait, le « statut rétrograde » des civilisations africaines par rapport à celles de l’Occident européen et américain. Sorur n’accepte pas, en revanche, la thèse selon laquelle « ce statut rétrograde des Nègres » doit être considéré comme « inhérent à la nature ». Il ne peut que dépendre, à ses yeux, de quelques causes immédiates (notamment « de deux sources : de la discorde qui règne en Afrique entre tribu et tribu ; et de l’esclavage ») et d’une cause profonde, à savoir le « défaut d’éducation ». En effet, « le nègre dans sa patrie n’étudie pas du tout, et ce n’est pas par manque de capacité intellectuelle, mais uniquement parce qu’il n’a personne pour l’éduquer, ni les moyens de s’éduquer lui-même ». On pourrait donc définir la position de Sorur comme une forme de racisme « culturaliste » : la question de la « civilisation des Nègres est considérée comme un problème d’ordre culturel et non d’anthropologie physique ». Pour preuve, le prêtre africain propose une comparaison avec les Afro-descendants des États-Unis qui, selon lui, sont passés du statut d’esclaves à celui d’hommes libres grâce, notamment, à l’accès à une bonne éducation – une pensée contestable, bien des Noirs américains se plaignant par la suite de l’éducation insuffisante qu’ils reçoivent dans des établissements sous-dotés.

Ibid., p. 13.

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, op. cit., p. 13.

Ibid., pp. 89-90.

Ibid., p. 14.

Ibid., pp. 14-15.

DE GIORGI Fulvio, « Tra Africa ed Europa: Daniele Sorur Pharim Den », op. cit., p. 102-103.

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, op. cit., pp. 41-42.

WOODSON Carter, The Mis-education of the Negro, Washington D. C., The Associated Publishers, 1933

Sorur estime que « l’homme est un être sensible aux idées et au mode de vie des personnes avec lesquelles il est en contact ou en relation ». Ainsi, « la civilisation des nations dépend dans une large mesure des relations et des contacts qui existent entre elles ». L’Afrique elle-même a contribué à la « communication mutuelle des idées, des coutumes, des sentiments et des fabriques », grâce notamment aux « Pharaons ». Pour Sorur, si la société la plus avancée au XIXe siècle est la société européenne, cela n’est pas dû à des facteurs intrinsèques à la race, mais plutôt aux nombreuses influences reçues en Europe de diverses civilisations (« il n’y a pas de doute que l’Orient païen était maître de civilisation, alors que l’Occident était encore enveloppé de barbarie ») et surtout du christianisme (« l’Occident, à partir du moment où il a reçu la foi, a pris le chemin de la civilisation »). À cet égard, Sorur souligne que le christianisme lui-même a été apporté aux Européens d’ailleurs et que, par conséquent, les Européens auraient le devoir (une sorte de « mission civilisatrice ») de transmettre ce qu’ils ont eux-mêmes reçu :

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, op. cit., p. 31

Ibid., pp. 44-45.

Ibid., p. 85.

Ibid., pp. 85-86. L’analyse de Sorur sur les religions en Afrique (naturalisme indigène, islam et christianisme) vise à désigner le christianisme comme la seule source de la « véritable civilisation ». En effet, si d’un côté « le nègre dans son état de paganisme ressemble à un aveugle qui avance à tâtons, faute de guide, et risque de tomber dans l’abîme de la misère », de l’autre, c’est pour lui « la religion islamique, qui permet et pratique l’esclavage », qui est « le véritable ennemi de toute civilisation et de la race noire ». À l’inverse, le christianisme est « le seul et unique moyen d’accéder à la civilisation des nègres », le « grand pédagogue de l’humanité ». SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, op. cit., pp. 29, 59, 90 et 80. Voir aussi GHEDINI Giacomo, Da schiavo a missionario, op. cit., pp. 203-204.

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, op. cit., p. 137.

Les nègres ont malheureusement leurs vices, mais qu’ils soient restés dans la barbarie ou qu’ils y soient retombés, ce n’est pas à leur nature qu’il faut l’attribuer, mais à la négligence de ceux qui, après avoir connu la vérité et goûté le grand bienfait de la civilisation, n’ont cherché que leur propre intérêt et n’ont pas apporté à ceux qui en étaient dépourvus.

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, op. cit., pp. 123-124

Il est intéressant de noter que Sorur utilise un large éventail de références littéraires pour soutenir ses thèses. Bien sûr, il mentionne souvent Daniele Comboni et le cardinal Charles Lavigerie. Mais la liste des auteurs auxquels il se compare est longue : missionnaires, explorateurs, philosophes et scientifiques. Sorur aborde également des auteurs et des textes que l’Église catholique avait placés à l’époque à l’index des livres interdits. On trouve ainsi des références à Charles Darwin et à Karl Marx, et les citations du Coran, que Sorur lisait directement de l’arabe, ne manquent pas. Le ton et les arguments utilisés par Sorur sont typiques de l’intransigeance catholique, en particulier celle de la prestigieuse revue La Civiltà Cattolica, considérée comme l’interprète de la pensée des papes, qui dictait la ligne à suivre. Elle se dressait avec force contre la théorie darwinienne de l’évolution, étendue (à tort et de manière instrumentale) du domaine biologique au domaine social. On retrouve en effet les mêmes tonalités dans la production de Sorur :

Les plus cités sont le père Antoine Horner (1827-1880), qui fut un missionnaire très actif contre l’esclavage, en particulier en Afrique de l’Est (Sorur a lu à son sujet : HORNER Antoine, Voyage à la côte orientale d’Afrique pendant l’année 1866, 1872, 288 p.) et le Dr Georg Schweinfurth (1836-1925), explorateur, botaniste et ethnologue d’origine allemande (sur lui, Sorur a lu : SCHWEINFURTH Georg, Im Herzen von Afrika 1868-1871, Erdmann, Stuttgart, 1984, 158 p.). Mais d’autres noms célèbres apparaissent aussi fréquemment, comme David Livingstone, Henry Morton Stanley, John Hanning Speke et Verney Lovett Cameron (SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, cit., pp. 56-59).

La Civiltà Cattolica est née de l’intuition de quelques jésuites en poste à Naples, et en particulier du philosophe néo-thomiste, le père Luigi Taparelli D’Azeglio (1793-1862), qui a réussi à transformer, grâce à un soutien papal explicite, une revue culturelle locale en la première revue culturelle italienne à vocation nationale et porte-voix du Saint-Siège. Voir : LICATA Giuseppe, Giornalismo cattolico italiano (1861-1943), Editrice Studium, Rome 1964, p. 10.

Le tirage de la revue, estimé en 1861 à plus de 13 000 exemplaires, était assez important et lui permettait d’agir « comme un pont, interprétant le monde pour l’Église et l’Église pour le monde », OCCHETTA Francesco, « Storia del giornalismo cattolico nella produzione italiana e internazionale », Ricerca : bimestrale della FUCI, I-II, 2016, p. 9.

Voir par exemple : Anonyme, « Dell’Origine dell’uomo secondo la scienza e la rivelazione », La Civiltà Cattolica, série X, vol. V, 26 janvier au 8 février 1878, p. 527.

Lorsqu’il aura été prouvé, non par des sophismes mais par des faits, que les Noirs sont absolument incapables de se civiliser, alors ces nouveaux intellectuels pourront exposer leurs opinions stupides, ainsi que ceux qui les défendent.

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, cit., p. 51.

Que les pharmaciens du nouvel Hippocrate n’avalent pas certaines pilules insultantes, à l’égard des personnes bien intentionnées envers les pauvres nègres, en mettant en avant certains systèmes insensés concernant la constitution physique des nègres. L’Européen n’est pas savant et civilisé parce qu’il est blanc, ni le Chinois parce qu’il est jaune, ni l’Indien parce qu’il est brun. Qu’il soit prouvé que le constituant de l’homme fait absolument défaut au nègre, et alors ces gens pourront embrasser le philosophe de la blonde Albion, Darwin, d’un baiser de gratitude.

Ibid., pp. 42-44.

Contre les « partisans et propagateurs de la prétendue théorie de l’évolution », Sorur veut fournir des preuves et des arguments pour prouver que les Noirs sont égaux aux Blancs, et aussi dignes qu’eux d’être chrétiens. Parmi les preuves empiriques, il cite le cas déjà mentionné des Noirs d’Amérique du Nord qui, éduqués dans les écoles, seraient devenus entièrement comme les Blancs, mais aussi les mêmes histoires de moretti, c’est-à-dire d’enfants africains libérés de l’esclavage et emmenés par des missionnaires pour étudier en Europe. En ce qui concerne les arguments philosophiques, Sorur se réfère essentiellement à la conception aristotélicienne et thomiste de l’homme, selon laquelle « tout homme est à la fois une personne singulière et une partie de l’ensemble du genre humain ». Avec Aristote et Thomas d’Aquin, Sorur distingue les caractéristiques proprement essentielles de l’homme (telles que sa nature rationnelle, sa tendance à la socialité et la dimension linguistique, qui rendent l’homme noir « aussi capable de civilisation que n’importe quel autre ») des caractères accidentels, tels que la couleur blanche ou noire de sa peau. Si Aristote et, Thomas d’Aquin lui-même acceptaient et légitimaient l’esclavage sous certaines conditions, Sorur adapte la pensée thomiste en l’encadrent dans le débat abolitionniste du XIXe siècle, afin d’affirmer que toutes les « races » ont été également créées et sauvées par Dieu, universellement dotées d’une âme et d’un intellect :

Ibid., p. 8.

Ibid., pp. 41-42.

SORUR Daniele Pharim Den, Meine Bruder, die Neger in Afrika, cit., p. 69.

TOMMASO D’AQUINO, La somma teologica, Suppl. q. 88 art.1 ad 1um trad. e commento dei domenicani italiani, testo latino dell’edizione leonina, Salani, 1972, vol. XXXIII, p. 34.forme de justice et d’injustice comme celle de ‘rancesco. clergé africain, onseguente, c’est-à-dire du fait qu’il est utile pour lui d’être

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, cit., p. 7.

« En considérant les choses pour elles-mêmes (absolute considerando), il n’y a pas de raison naturelle pour qu’un homme donné soit esclave plutôt qu’un autre : mais cela dérive seulement d’un avantage conséquent, à savoir qu’il est utile pour lui d’être gouverné par un homme plus sage, et pour ce dernier c’est avantageux », TOMMASO D’AQUINO, La somma teologica, cit., p. 38.

Tout homme pensant doit admettre que le nègre est aussi capable de se civiliser que n’importe quel autre. [Impérativement, tout homme doit savoir que : l’Entité dotée de toutes les propriétés spécifiant l’homme des animaux déraisonnables, ne peut être qu’un homme.

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, cit., pp. 7-8.

Sorur, un proto-théologien de la libération noire ?

Sa relecture de la théologie catholique thomiste avait donné à Daniel Sorur les outils conceptuels pour revendiquer l’égalité entre les Noirs et les Blancs (de pair cependant avec une hiérarche des croyances), car tous sont les enfants du même Dieu, aux yeux duquel « aucune de ses créatures n’apparaît ignoble ». Comboni, dans un document adressé aux évêques réunis lors du Concile du Vatican (1870), avait écrit :

SORUR Daniele Pharim Den, Le pene degli schiavi neri in Africa, cit. p. 75.

Depuis dix-huit siècles déjà, les Noirs sont libérés par le sang du Christ de la malédiction de leur père Cham, et le Christ les a rachetés de son propre sang pour en faire son propre héritage.

COMBONI Daniele, Lettera circolare ai padri conciliari, Roma, 24 giugno 1870, in Gli Scritti, a cura di Franceschini Luciano, Bologna, Emi, 1988, n° 2300.

Selon la théorie de la malédiction de Cam, apparue dès les premiers siècles de l’ère vulgaire dans les milieux juifs et chrétiens et reprise ensuite par la tradition islamique, dans un passage biblique (Gn 9, 18-27) le patriarche Noé, raillé irrespectueusement pour sa nudité par son troisième fils Cam, avait maudit ce dernier ainsi que tous ses descendants (en particulier Canaan, considéré comme l’ancêtre des peuples africains). D’où le mythe, également très populaire aux XVIIIe et XIXe siècles, d’une supposée « race maudite », condamnée à avoir la peau foncée et à vivre dans un état d’esclavage. Bien qu’elle n’ait jamais été officiellement reprise par le magistère catholique, la prétendue « malédiction de Cam » a en fait renforcé les préjugés raciaux à l’encontre des Noirs. Sur la malédiction de Cam, voir : ADIELE Pius Onyemechi, The Popes, the Catholic Church and the Transatlantic Enslavement of Black Africans 1418-1839, Zürich-New York, Georg Hildesheim, 2017, 605 p., pp. 166-190.

Ainsi, pour Sorur, tous les êtres humains sont également pécheurs et ont besoin d’être rachetés par le sang du Christ, qui « ne fait pas de distinction entre noir et blanc, jaune et rouge, mais meurt pour nous libérer tous ». Mais le prêtre africain va plus loin : en décrivant le « double esclavage » du corps et de l’âme des Noirs, il va jusqu’à théoriser une « conformation christique objective du sacrifice de l’esclave noir, abandonné par tous, avec le sacrifice du Christ sur la Croix ». En d’autres termes, pour lui, il n’était pas possible que le Christ abandonne les Noirs, victimes de tant d’injustices, à la perdition. Il écrit, dans Le pene degli schiavi negri in Africa :

SORUR Daniele Pharim Den, Le pene degli schiavi neri in Africa, cit. p. 75.

DE GIORGI Fulvio, « Tra Africa ed Europa: Daniele Sorur Pharim Den », op. cit., pp. 114-115.

Selon Fulvio De Giorgi, Sorur avait une « perspective d’incarnationnisme » qui pouvait avoir des implications intéressantes pour la christologie elle-même, dans la mesure où « l’absolu existentiel de l’abandon, qui rendait [les Noirs] si profondément semblables au Christ, avait sans aucun doute et objectivement, selon le P. Daniele, des valeurs salvifiques », DE GIORGI Fulvio, « Tra Africa ed Europa: Daniele Sorur Pharim Den », op. cit., p. 115.

Si nous sommes abandonnés de tous, nous nous tournerons vers notre Dieu, car celui qui nous a créés pour l’aimer, le servir et jouir éternellement de lui au paradis, aura pitié de nous. Jésus-Christ lui-même a ressenti l’amertume de la douleur de l’abandon lorsqu’il s’est vu seul abandonné par les hommes, dont il avait bénéficié, et même par ses proches. Il pria son Père divin en lui disant : Pater ut quid dereliquisti me ? Oh Père, pourquoi m’as-tu abandonné ?

SORUR Daniele Pharim Den, Le pene degli schiavi neri in Africa, op. cit. p. 107.

Ces mots ouvrent la voie à une autre suggestion : Sorur peut-il être considéré comme un précurseur de la théologie de la libération noire ?

La théologie de la libération noire est née dans les années 1960 aux États-Unis, dans le contexte des luttes pour les droits civiques des Afro-Américains. Elle doit beaucoup à la théologie de la libération née en Amérique du Sud, et s’est ensuite étendue à l’Afrique, rejoignant également les perspectives décoloniales et post-coloniales. Selon le méthodiste afro-américain James H. Cone (1938-2018), qui a été l’un de ses premiers et principaux représentants :

Cf. GIBELLINI Roberto (ed.), Teologia nera, Brescia, Queriniana, 1978, 244 p.

Le texte Des prêtres noirs s’interrogent. Cinquante ans après… (L. SANTEDI KINKUPU, G. BISSAINTHE et M. HEBGA, Paris, Karthala, 2006, première édition 1956) est considéré par beaucoup comme l’acte de naissance de la théologie noire africaine contemporaine. On y trouve l’expression claire de la volonté de certains prêtres africains de s’émanciper de toutes les formes de colonisation anthropologique, sociale, idéologique et, en fin de compte, théologique. Dans les années qui suivirent, un certain nombre d’intellectuels chrétiens, dont le sociologue et théologien Jean-Marc ELA (voir par exemple De l’assistance à la libération. Les tâches actuelles de l’Eglise en milieu africain, Paris, Centre Lebret, 1983), ont développé le discours en combinant les concepts d’enculturation et de libération.

Je soutiens que le christianisme est essentiellement une religion de libération […] Dans une société où les gens sont opprimés parce qu’ils sont noirs, la théologie chrétienne doit devenir une théologie noire, une théologie qui s’identifie sans réserve aux objectifs des opprimés et cherche à interpréter le caractère divin de leur lutte pour la libération.

CONE James, A Black Theology of Liberation (1970), New York, Orbis Book, 2010, 176 p., p. IX.

Dans la théologie de la libération noire, la concaténation suivante de concepts est donc fondamentale : la cause du Christ est la cause des opprimés ; dans une société où l’opprimé est noir, la cause du Christ est la cause des Noirs ; la place du théologien noir est à côté du Christ, du côté des Noirs opprimés. Dans cette perspective, même si Sorur est resté jusqu’à aujourd’hui un auteur méconnu et n’a donc exercé aucune influence directe, certains passages de ses écrits suggèrent qu’il peut être considéré comme un précurseur idéel de plusieurs thèses clés de la théologie de la libération noire. Tout d’abord, l’objet de la réflexion et de l’action de Sorur est les Noirs africains, auxquels il s’identifie. Il le dit déjà lorsque, encore étudiant, il demande à partir bientôt en mission : « pourvu que ce soit en Afrique, et mieux encore pour les Noirs ». Aux yeux de ses lecteurs, il se présente donc comme « un jeune nègre que la religion chrétienne a sauvé de l’esclavage ».

CONE James, A Black Theology of Liberation (1970), New York, Orbis Book, 2010, 176 p., pp. 4-6. Naturellement, dans des courants qui luttèrent au XXe siècle pour les droits des Noirs-Américains, loin de considérer le christianisme comme un outil de libération, certains y ont vu la religion de l’impérialisme blanc. Voir TOSCANO Walter Bruno, Pantere nere, America bianca. Storia e politica del Black Panther Party, Bologna, Ombre Corte, 2023, 293 p.

SORUR Daniele Pharim Den, Lettera al card. Simeoni, da Beirut, 24 marzo 1885, APF, S.C. vol. 9, n° 1091-1092.

SORUR Daniele Pharim Den, Lettre de dom Daniel Sorur Dharim Den, op. cit. p. 66.

Pour Sorur, l’identité noire ne résulte pas seulement du fait d’avoir la « peau noire », mais plutôt du statut d’hommes et de femmes opprimés : « Nous, les Noirs, avons toujours été soumis à l’esclavage, tantôt sous l’autorité de certains peuples, tantôt sous l’autorité d’autres. Nous avons toujours été les plus maltraités ». De ce peuple en souffrance, il se sent en partie intégrante, même après avoir vécu parmi les Européens, au vu du racisme et des brutalités qu’il a subis en tant qu’esclave. Selon Sorur, les Noirs opprimés seraient donc des bénéficiaires privilégiés de la grâce divine, ce qui est une idée forte et originale. Le Christ est présenté comme le libérateur des Noirs, à la fois dans une dimension eschatologique, ou spirituelle, et immanente, ou sociopolitique. La description de la double fonction libératrice à l’égard des Noirs, telle qu’attribuée au Christ dans les écrits de Sorur, prend des tons sans équivoque :

SORUR Daniele Pharim Den, Le pene dei negri schiavi in Africa, op. cit. p. 56.

Jésus crucifié est mort pour nous, les Noirs !

SORUR Daniele Pharim Den, Le pene dei negri schiavi in Africa, op. cit. p. 75.

Nous irons à Jésus, qui est mort non seulement pour vous les Blancs, mais aussi pour nous les Nègres, et à notre Père céleste […] certains qu’il nous délivrera, touché par nos larmes, de l’esclavage des musulmans dans nos corps et de celui de Satan dans nos âmes.

Ibid., pp. 56 et 79-81.

C’est à noter que Sorur assimile les esclavagistes principalement à l’islam, ce qu’il avait appris par une tradition missionnaire chrétienne plutôt hostile à l’islam (notamment par Daniele Comboni et Charles Lavigerie) et ce qu’il pouvait lui arriver de son passé en tant qu’esclave dans les traites transahariannes. Sur le sujet, voir GHEDINI Giacomo, Da schiavo a missionario, cit., pp. 220-228.

Cone tend à séparer clairement les Noirs et les Blancs et à définir comme sienne « une théologie faite par et pour la communauté noire ». La perspective de Sorur est peut-être plus proche de celle d’autres théologiens noirs de la libération, inspirés par l’approche de Martin Luther King Jr. Elle tend à être plus intégrationniste, c’est-à-dire fondée davantage sur la recherche de la coopération que sur celle de l’opposition, même si des variations s’observent entre les essais. Dans le juvénile Le pene dei negri schiavi in Africa, l’attente de Sorur d’un acte libérateur de la part des Européens – et en particulier des catholiques – était très forte. Plus tard, dans les écrits jugés plus matures, le rôle des Noirs est passé de celui de simples coopérateurs subordonnés à celui de protagonistes principaux, bien que jamais uniques. En cela, Sorur reste moins radical et moins politique que, par exemple, Jean-Pierre Moussa (1815-1860), prêtre catholique d’origine sénégalaise ayant grandi en France et qui a terminé sa vie à Haïti. Cependant, dans Lo stato reale dei negri, Sorur revendique quand même pour lui-même, homme noir, le droit, ou devoir, de définir « quelle est la manière la plus juste d’étudier la question de la civilisation africaine ».

CONE James, A Black Theology of Liberation, cit., p. 5.

« Aux bons catholiques, vous qui êtes des fidèles du Christ, aidez-nous », SORUR Daniele Pharim Den, Le pene dei negri schiavi in Africa, cit. p. 89.

Jean-Pierre Moussa (1815-1860) était fortement engagé contre l’esclavage et le colonialisme, voir GHEDINI Giacomo,« « L’Évangile, c’est la liberté ! » Jean-Pierre Moussa (1815-1860) Trajectoire d’un prêtre afro-européen en quête de la liberté », dans Didier Galibert et Claire Kaczmarek (dir.), Mission, esclavages et travailleurs déplacés. Parcours de stratégies et de pratiques missionnaires (début du XIXe siècle – milieu du XXe siècle), Paris, Karthala, 2024, 290 p., pp. 17-29.

SORUR Daniele Pharim Den, Lo stato reale dei negri, ACR, A/30, 2.10, pp. 1-4.

Enfin, dernière analogie avec de nombreux théologiens de la libération du XXe siècle, Sorur a toujours incarné sa pensée dans une vie d’engagement concret. Il suffit de rappeler l’expérience de la colonie anti-esclavagiste de Gezira, fondée en 1888 par les missionnaires comboniens dans le but (souvent infructueux) d’accueillir et d’intégrer les Noirs ayant fui le Soudan esclavagiste du mahdisme, et qui a vu le jour en Égypte grâce aussi aux fonds collectés par Sorur lors de ses voyages européens. C’est là que Sorur a exercé son ministère de prêtre et d’enseignant dans les derniers mois de sa vie, œuvrant jusqu’au bout pour ce qu’il croyait être le progrès social, culturel et spirituel des Africains anciennement asservis.

Le mahdisme s’est surtout répandu à partir de 1881. Il s’agissait d’un mouvement révolutionnaire qui s’est imposé au Soudan jusqu’à la reconquête anglo-égyptienne, achevée en 1998. Son fondateur et leader était Muhammad Ahmad (1844-1885), qui prit le surnom de Mahdi (« le bien guidé » par Allah, figure messianique de la tradition islamique). À la forte connotation religieuse, le mouvement mahdiste s’accompagnait d’une charge idéologique et politique tout aussi incisive, exprimant la réaction des populations soudanaises à l’invasion du pays menée au cours des décennies précédentes par les administrations turco-égyptienne puis anglo-égyptienne, perçues comme les deux faces d’un même projet colonial. Voir R. Hills, Egypt in the Sudan 1820-1881, Oxford University Press, London 1959; P. M. Holt, The Mahdist State in the Sudan 1881-1898. A Study of its Origins, Development and Overthrow, Oxford University Press, Nairobi 1979.

Anonyme, Necrologio di Don Daniele Sorur, cit., p. 74.

Conclusion

Enfant Dinka, esclavisé puis liberé, déplacé en Italie et ordonné prêtre catholique après des études à Rome et à Beyrouth : c’est toute cette stratification de cultures et d’expériences que Sorur met à profit pour étoffer ses nombreux écrits. Dans son adhésion à « l’esprit du christianisme », Sorur met cependant en garde contre le risque de vouloir « laver un nègre pour le rendre blanc » et propose une régénération de l’Afrique par les Africains eux-mêmes. Le christianisme devient ainsi pour lui une occasion de se réconcilier avec ses propres origines :

Nous jugent-ils parce que nous sommes Noirs et nous avons des cheveux laineux ? Mais est-ce que la couleur et les autres accidents extérieurs affectent l’être substantiel de l’homme ?!

SORUR Daniele Pharim Den, Lo stato reale dei negri, cit. p. 6, 8-11.

Voir : TROUTT POWELL Eve M., Tell This in My Memory: Stories of Enslavement from Egypt, Sudan and the Ottoman Empire, Stanford University Press, Stanford 2012, 265 p., pp. 175-176.

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, cit. p. 77. Sorur lit l’« esprit du christianisme » à la manière du catholicisme intransigeant de la fin du XIXe siècle, mais avec des traits originaux qui le rapprochent de la perspective d’enculturation d’aujourd’hui : le christianisme doit s’enraciner dans les différentes cultures et non les remplacer.

Ibid., p. 130.

Dans D. P. D. SORUR, Pamietnik Niewolnika Afrykanskiego, cit., p. 2.

Orientation bibliographique

ADIELE Pius Onyemechi, The Popes, the Catholic Church and the Transatlantic Enslavement of Black Africans 1418-1839, Zürich-New York, Georg Hildesheim, 2017.

ANONYME, Daniele Sorur, Slave and priest, 1930, Archivio Comboniano Roma (de ce moment, ACR), A/30/1//1.

ANONYME, « Daniele Den Farin Sorur, Alunno del Collegio Urbano primo fiore del Sacerdozio indigeno dell’Africa Centrale », Alma Mater, 1930, pp. 87-94.

BENETTI Aldo, Don Daniele Sorur « Salvare l’Africa con l’Africa », Helouan, impression privée, 1996.

BOTTE Roger, Esclavages et abolitions en terres d’Islam : Tunisie, Arabie saoudite, Maroc, Mauritanie, Soudan, André Versaille éditeur, 2010.

COMBONI Daniele, Lettera circolare ai padri conciliari, Roma, 24 giugno 1870, in Gli Scritti, a cura di Franceschini Luciano, Bologna, Emi, 1988, n° 2300.

CONE James, A Black Theology of Liberation (1970), New York, Orbis Book, 2010.

COQUET Édouard, Rome pour ou contre l’Empire ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2025.

DE GIORGI Fulvio, « Tra Africa ed Europa: Daniele Sorur Pharim Den », Contemporanea, Rivista di Storia dell’800 e del 900, VII, 2004, pp. 39-67.

DI FALCO Rossana, Un missionario africano in Europa. Il caso di padre D. Sorur (18…-1900), thèse, Université de L’Aquila, 1998.

ELA Jean-Marc, De l’assistance à la libération. Les tâches actuelles de l’Eglise en milieu africain, Paris, Centre Lebret, 1983

HILLS Richard, Egypt in the Sudan 1820-1881, London, Oxford University Press, 1959.

HOLT Peter Malcolm, The Mahdist State in the Sudan 1881-1898. A Study of its Origins, Development and Overthrow, Nairobi, Oxford University Press, 1979.

GIBELLINI Roberto (ed.), Teologia nera, Brescia, Queriniana, 1978.

GHEDINI Giacomo, Da schiavo a missionario. Tra Africa ed Europa, vita e scritti di Daniele Sorur Pharim Den (1860-1900), Roma, Studium, 2020.

GHEDINI Giacomo, « Che cosa sono i negri L’ouvrage censuré de Daniele Sorur », en Nathalie Kouamé, Éric-P. Meyer & Anne Viguier (dir.), Encyclopédie des historiographies : Afriques, Amériques, Asies : Volume 1 : sources et genres historiques (Tome 1 et Tome 2), Paris, Presses de l’Inalco, 2020.

GHEDINI Giacomo, Da « selvaggi » a « moretti » : Schiavitù, riscatti e missioni tra Africa ed Europa (1824-1896), Firenze, Firenze University Press, 2023.

GHEDINI Giacomo, « Formare un ‘clero indigeno’ africano al Collegio Urbano di Propaganda Fide (XIX secolo). Da schiavi ad alunni, quattro storie dietro i volti di una foto », Ricerche di storia sociale e religiosa, n° 96, gennaio-dicembre 2024, pp. 87-130.

GHEDINI Giacomo, « « L’Évangile, c’est la liberté ! » Jean-Pierre Moussa (1815-1860) Trajectoire d’un prêtre afro-européen en quête de la liberté », dans Didier Galibert et Claire Kaczmarek (dir.), Mission, esclavages et travailleurs déplacés. Parcours de stratégies et de pratiques missionnaires (début du XIXe siècle – milieu du XXe siècle), Paris, Karthala, 2024.

KÜPPERS-BRAUN Ute, « P. Niccolò Olivieri und der (Los-)Kauf afrikanischer Sklavenkinder », Schweizerische Zeitschrift für Religions und Kulturgeschichte – Revue suisse d’histoire religieuse et culturelle – Rivista svizzera di storia religiosa e culturale, no. 105, 2011, pp. 140-166.

LICATA Giuseppe, Giornalismo cattolico italiano (1861-1943), Editrice Studium, Rome 1964.

LIENHARDT Godfrey, Divinity and Experience: the Religion of the Dinka, Oxford University Press, Oxford, 1961.

LOVEJOY Paul, Transformations in Slavery : a History of Slavery in Africa, New York, Cambridge University Press, 2012.

M. C., Przedmowa, in SORUR Daniele Pharim Den, Pamietnik Niewolnika Afrykanskiego, W Drukarni, Krakowie 1891.

NIKKEL Mark R., « Due dinka educati in Europa per l’Africa. Un’esperienza positiva ma rara per la missione del XIX secolo », Note Mazziane, avril 2015, pp. 237-238.

OTELE Olivette, Une histoire des Noirs d’Europe : De l’Antiquité à nos jours, Paris, Albin Michel, 2022.

OUALDI M’hamed, L’esclavage dans les mondes musulmans. Des premières traites aux traumatismes, Paris, Éditions Amsterdam, 2024.

PRUDHOMME Claude, Stratégie missionnaire du Saint-Siège sous Léon XIII (1878-1903), Ecole française de Rome Palais Fornèse, Roma 1994.

PRUDHOMME Claude, Missions chrétiennes et colonisation XVIe-XXe siècle, Le Cerf, Paris 2004.

PRUDHOMME Claude, « L’esclavage et la conviction contre la tradition : les Églises chrétiennes et la critique de l’esclavage, 1780-1888 », dans PÉTRÉ-GRENOUILLEAU Olivier (dir.), Abolir l’esclavage. Un réformisme à l’épreuve (France, Portugal, Suisse, XVIIIe-XIXe siècles), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp. 57-77.

RENAULT François, Lavigerie, l’esclavage africain et l’Europe, Paris, De Boccard, 1971.

ROMANATO Gianpaolo, L’Africa Nera fra Cristianesimo e Islam. L’esperienza di Daniele Comboni, Milan, Corbaccio, 2003.

SCHAUB Jean-Frédéric, Pour une histoire politique de la race, Paris, Seuil, 2015.

SCHULTZ Emily and LAVENDA Robert H., Antropologia culturale, Bologna, Zanichelli, 2010.

SIKAINGA Ahmad A., Slaves into Workers: Emancipation and Labor in Colonial Sudan, Austin, University of Texas Press, 1996.

SORUR Daniele Pharim Den, « Le pene dei negri schiavi in Africa: manoscritto conservato nell’Archivio delle Missioni africane di Verona con introduzione e note di Renato Boccassino» (1880ca.), in Euntes Docete, n. 1 (1964), pp. 51-93.

SORUR Daniele Pharim Den, « Un nero della nostra Missione fatto sacerdote », Nigrizia, Année V, n° 4, juillet 1887, pp. 116-124.

SORUR Daniele Pharim Den, «Memorie scritte dal R.P. Daniele Sorur Pharim Den», Nigrizia, Année V, n° 5 (sept. 1887), pp. 146-152 ; ibidem, année V, n° 6 (nov. 1887), pp. 170-177 ; ibidem, année VI, n° 2 (mars 1888), pp. 56/58 ; ibidem, année VI, n° 3 (mai 1888), pp. 77/85 ; ibidem, année VI, n° 4 (juillet 1888), pp. 111-119.

SORUR Daniel Pharim Den, « Lettre de dom Daniel Sorur Dharim Den, prêtre nègre de l’Afrique centrale », Annales de la Propagation de la Foi, Lyon, vo. 60, 1888, pp. 51-66.

SORUR Daniele Pharim Den, Lo stato reale dei negri, s.d., ACR, A/30, 2.10

SORUR Daniele Pharim Den, Che cosa sono i negri, 1889, ACR, A/30, 2.1-8.

SORUR Daniele Pharim Den, Lettera al card. Simeoni, da Beirut, 24 marzo 1885, Archivio di Propaganda Fide (de ce moment, APF), S.C. vol. 9, n° 1091-1092.

SORUR Daniele Pharim Den, Meine Bruder, die Neger in Afrika. Ihr Wesen, ihre Befähigung, ihre jetzige traurige Lage, ihre Hoffnungen. Ein ernstes Wort an Europas Christen von P. Daniel Sorur Pharim Den, früherer Sklave, jetziger Missionar. Nach dem italienischen Manuskript besorgte und mit einer Vorrede versehene deutsche Ausgabe von Dekan Schneider, Münster, W. Helmes (Humanus), 1892.

TEIXEIRA SANTOS Patricia, Fé, Guerra e Escravidão, Uma historia da conquista colonial do Sudão (1881-1898), São Paulo, Fap-Unifesp, 2013.

TOMMASO D’AQUINO, La somma teologica, Suppl. q. 88 art.1 ad 1um trad. e commento dei domenicani italiani, testo latino dell’edizione leonina, Salani, 1972, vol. XXXIII.

TOSCANO Walter Bruno, Pantere nere, America bianca. Storia e politica del Black Panther Party, Bologna, Ombre Corte, 2023.

TROUTT POWELL Eve M., Tell This in My Memory. Stories of Enslavement from Egypt, Sudan and the Ottoman Empire, Stanford University Press, Stanford 2012, pp. 171-183.

VERDEIL Chantal, « L’Université Saint-Joseph de Beyrouth, une institution impériale et transnationale ancrée dans la société ottomane (1875-1920) », Annali di Storia delle università italiane, 2/2021, pp. 39-55.

WALZ Terence, Sorur, Daniel Deng, in Dictionary of African Christian Biography, « https://dacb.org/stories/south-sudan/sorur2-daniel/ », 1995-2005.

WOODSON Carter, The Mis-education of the Negro, Washington D. C., The Associated Publishers, 1933

Pour citer cet article

Giacomo Ghedini, « Daniele Sorur Pharim Den (v. 1860-1900) : un prêtre afro-européen précurseur de la théologie de la libération noire ? », Revue Alarmer, mis en ligne le 3 novembre 2025, https://revue.alarmer.org/daniele-sorur-pharim-den-v-1860-1900-un-pretre-afro-europeen-precurseur-de-la-theologie-de-la-liberation-noire/