Afin d’entendre une pluralité des voix et des conceptions sur la notion de race, la RevueAlarmer a souhaité donner la parole aux-co-directeurs du double-dossier « Race, sang et couleur à l’époque moderne : histoires plurielles » que la Revue d’Histoire moderne et contemporaine (RHMC) a publié en 2021. L’entretien a été mené par Baptiste Bonnefoy.

Dans les introductions de ce double-dossier, vous faites une proposition méthodologique forte dans un débat qui fait rage sur la pertinence de la catégorie de race en histoire. Vous appelez à une voie intermédiaire, plus nuancée entre d’une part les tenants d’une définition englobante de la race, qui tend à biologiser les références au corps et à l’hérédité, et d’autre part ceux qui se réfugient derrière « l’idée moderne de race », renvoyant les discours antérieurs à la fin du XVIIIe siècle qui visent à naturaliser les différences à de simples métaphores. Quelles sont les grandes orientations méthodologiques de cette troisième voie ?

Elie Haddad : On peut sans doute définir la méthode que nous prônons comme une historicisation radicale de la catégorie de race. Cela signifie à nos yeux deux choses : d’une part, un refus d’une histoire qui subsume les différents emplois historiques du mot race sous une même « idée » dont l’historicité ne tiendrait qu’à des variations d’un noyau essentiel (qui signifierait d’emblée la naturalisation des différences, la domination, la hiérarchie et l’exclusion) ; d’autre part, la nécessité de contextualiser socialement les emplois de la catégorie de race. Les mots sont des faits sociaux historiquement situés et doivent être analysés comme tels. Comme tous les mots, celui de race ne renvoie pas à une idée hors des mondes dans lesquels il est utilisé ; il est l’objet de saisies diverses par des acteurs dont il faut comprendre les logiques ; ces saisies peuvent être conflictuelles (le sens social d’un mot n’est donc pas nécessairement univoque) et peuvent s’inscrire dans différents champs du social. Il faut se garder de considérer trop rapidement qu’un terme a les mêmes significations dans ces différents champs. C’est la raison pour laquelle nous avons divisé ce dossier en différentes parties : « race et religion », « race et noblesse », « race et contexte colonial », « race et usages politiques ». Nous aurions pu ajouter « race et élevage », « race et sciences naturelles », etc. Il s’agissait d’analyser les différents domaines dans lesquels la catégorie de race est employée sans préjuger une unité de sens.

À travers leurs approches diverses, les articles du dossier montrent bien que, malgré des éléments communs qui relèvent notamment de la prégnance d’une conception généalogique de l’ordre des choses, les emplois du terme de race ne sont pas homogènes. En Espagne, au Moyen Âge, par exemple, les usages religieux du mot renvoient métaphoriquement, à un défaut dans la généalogie, et ce caractère négatif du terme persiste au cours de la période moderne. Ce fait contraste avec la connotation socialement positive du vocable de race lorsqu’il est utilisé en contexte nobiliaire en France à partir du XVIe siècle. Il faut donc compléter l’historicisation par une spatialisation de la catégorie, en évitant la fausse transparence des traductions. Les exemples de l’époque sont d’ailleurs frappants : les auteurs français traduisent le mot espagnol linaje par « race », alors qu’aujourd’hui nous le traduisons spontanément par « lignage ».

Claude-Olivier Doron : Il s’agissait pour nous d’éviter un double écueil : d’une part, une approche, qui a longtemps prévalu et qui circonscrit l’étude de la question de la race au racisme « biologique » et à l’apparition d’une prétendue « idée moderne » de race, rattachée à l’histoire naturelle et à l’anthropologie à partir de la fin du XVIIIe siècle. Cette approche empêche de saisir les manières dont la notion de race s’inscrit bien plus profondément dans des univers sociaux et des savoirs variés, qui vont au-delà de la seule histoire naturelle et qui perdurent largement aux XIXe et XXe siècles. Elle empêche aussi de saisir les rapports complexes qui existent entre la notion de race telle qu’elle se développe en histoire naturelle et d’autres conceptualisations, rapports qui ne sauraient se réduire à un passage d’une conception de la race entendue comme lignée ou famille à une race entendue dans le sens d’une catégorie et d’un type biologique.

L’autre écueil, qui a une longue histoire mais tend à se renforcer actuellement, sans doute parce qu’on pense que l’urgence (absolument légitime) de la lutte contre les discriminations et les violences fondées sur la couleur ou la race la justifie, consiste à donner une conception a priori de la race (et du racisme, lequel est souvent en arrière-plan), renvoyant à des pratiques de hiérarchisation, de domination et d’exclusion fondées sur la naturalisation et l’essentialisation des différences, et à la projeter à travers les périodes historiques et les sociétés. Cette approche est incarnée de manière caricaturale dans une publication de 2021 en 6 volumes intitulée A cultural history of race. L’immense danger de cette approche est d’empêcher de saisir la spécificité, la complexité et la contingence des processus historiques qui ont conduit à la formation de la catégorie (ou plutôt des catégories) de race, et à l’instauration de rapports de pouvoir et d’identités sociales fondés sur la race. En croyant faire œuvre politique et être plus près des « pratiques » qu’une approche attentive aux catégories mobilisées par les acteurs, elle aboutit, au contraire, à ce qu’on perde de vue la spécificité des conditions et des effets pratiques, politiques et sociaux de la formation et de la diffusion de la catégorie de race. Elle crée l’illusion confortable de la simplicité et de l’unicité des mécanismes de domination, là où, hélas, les choses sont souvent bien plus complexes. Et je ne suis pas sûr, personnellement, que ce soit faciliter les luttes contre le racisme que de simplifier l’histoire.

Marius Turda (dir.), A cultural history of race, vol. 1-6, Bloomsbury, 2021.

La troisième voie, que nous prônons, vise au contraire à s’attacher à retracer, dans leur complexité historique, les conditions de formation, de transformation et d’extension des divers concepts de race et leurs effets spécifiques. D’autres ont pu défendre une même attention à la pluralité des concepts de race et de rapports de pouvoir sur la race à l’époque moderne. Mais souvent, ils ne vont pas jusqu’au bout de leur logique et, in fine, projettent une certaine idée de la race sur des réalités profondément hétérogènes. C’est pourquoi nous plaidons, au moins dans un premier temps, pour un travail attentif aux catégories mobilisées par les acteurs, à leurs transformations, à la manière dont elles se trouvent intégrées et travaillées dans des espaces sociaux divers, mobilisées pour des stratégies spécifiques. C’est le seul moyen, nous semble-t-il, de mieux saisir les enjeux politiques et sociaux attachés à la mobilisation de la catégorie de race. Cela permet d’ailleurs d’éclairer d’un jour nouveau les transformations, incontestables, qui ont lieu à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle.

Voir par exemple les travaux, par ailleurs très riches, de Max Hering-Torres ou, en France, de Jean-Frédéric Schaub ou de Silvia Sebastiani.

Description du document sur le site Relrace.

Vous adoptez une démarche peu commune pour un dossier de revue, au sens où celui-ci articule une dimension programmatique assumée et une volonté d’ouverture afin de montrer la pluralité des recherches récentes sur le concept de race. Pouvez-vous revenir sur la genèse du dossier ?

EH : En 2017, je menais un travail spécifique sur le langage de la parenté dans la noblesse française d’Ancien Régime, notamment sur la notion de race, qui avait fait l’objet de deux ouvrages toujours cités et, pourtant, problématiques – quoique différemment – : ceux d’Arlette Jouanna et d’André Devyver. Ce travail m’a amené à croiser les débats historiographiques passés et actuels sur cette notion ainsi que leur reprise dans les polémiques publiques qui prenaient alors un essor important en France. J’ai découvert à cette occasion l’ouvrage publié par Claude-Olivier Doron, L’homme altéré. À partir d’une approche fortement inscrite dans une filiation foucaldienne s’attachant aux différents usages des concepts, différente de l’histoire sociale que je pratique, Claude-Olivier arrivait à des conclusions, pour le domaine qui me concerne, très proches des miennes. Nous avons décidé de proposer un dossier de revue avec la conviction qu’il y a un enjeu important dans l’historicisation de la catégorie de race et que la période moderne joue un rôle crucial, historiquement et historiographiquement, dans une telle perspective.

Arlette Jouanna, L’idée de race en France au xvie siècle et au début du xviie, Montpellier, Presses de l’Université Paul Valéry, 1981 [1976], 2 vol.

André Devyver, Le sang épuré. Les préjugés de race chez les gentilshommes français de l’Ancien Régime (1560-1720), Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 1973.

Claude-Olivier Doron, L’homme altéré : races et dégénérescence (xviie-xixe siècles), Paris, Champ Vallon, 2016.

La RHMC a accepté notre projet à condition que nous ouvrions le dossier à différents types d’approches et de points de vue, ce qui s’est révélé très utile car cela nous a permis de faire connaître des recherches qui ne sont pas encore très diffusées en France, par exemple sur les rapports entre race et religion, alors qu’elles sont au contraire très présentes dans les mondes anglais, américains et hispaniques. Cela a aussi créé quelques difficultés car ces travaux, inscrits dans une tradition d’histoire des idées, sont assez éloignés des exigences de la RHMC qui, de son côté, est très attentive à l’histoire sociale. Les textes ont donc dû être retravaillés par leurs auteurs, parfois à plusieurs reprises, et il s’est écoulé plus de trois ans entre les sollicitations envoyées aux différents collègues et la publication des numéros, courant 2021. En outre, certains articles du dossier ne partagent pas notre approche théorique et méthodologique. Nous avons cependant préféré prendre ces différences à bras le corps dans notre introduction : d’où en effet cette dimension programmatique, qui nous permettait également de développer l’ampleur de l’historiographie sur les différents domaines abordés dans le dossier, ainsi que sur ceux qui n’y figurent pas. C’était aussi un moyen de montrer que, malgré les désaccords de fond que l’on peut avoir avec certains travaux et certaines approches, il est possible d’y trouver de nombreux éléments empiriques et des interprétations qui font avancer sa réflexion et qui, parfois, font vaciller quelques-unes de ses certitudes.

COD : En ce qui me concerne, comme Élie l’a rappelé, je venais de publier mon livre L’homme altéré et me trouvais un peu écartelé entre sa réception du côté de la philosophie et celle de la part des historiens, desquels je me sentais plus proche. Deux choses me frappaient (et m’agaçaient un peu). La première, c’était celle qui consistait à présenter mon ouvrage comme portant sur l’émergence de l’idée moderne de race au XVIIIe siècle en histoire naturelle, alors même que j’avais passé beaucoup de temps à analyser les différents champs où l’on avait travaillé des concepts variés de race avant le XVIIIe siècle, pour essayer de complexifier leurs rapports avec l’histoire naturelle, et que mon introduction s’efforçait d’expliquer la différence entre une histoire des idées et une histoire épistémologique et politique des concepts. L’autre, c’était justement qu’alors que, de mon point de vue « foucaldien » (comme dit Élie), une histoire des concepts n’est certainement pas une histoire des idées, laquelle s’opposerait de manière commode à une histoire plus vraie, plus complexe, plus fine, qui serait l’histoire des pratiques ou l’histoire sociale, j’étais sans cesse renvoyé à cette opposition. Il y a, de ce point de vue, une confusion assez regrettable : un concept, ça n’est rien d’autre qu’un ensemble de pratiques discursives, qui obéissent à des règles épistémiques certes, mais surtout sociales ; des pratiques discursives qui s’inscrivent et fonctionnent au sein d’autres pratiques ; ont des conditions et des effets sociaux, politiques, déterminés ; occupent des places stratégiques précises, etc. Et, inversement, au risque de décevoir certains historiens, il est bien rare qu’ils puissent accéder à des pratiques « pures », dégagées de pratiques discursives spécifiques, dans la mesure où la plupart des archives sur lesquelles nous travaillons sont, de fait, des strates de discours. Bref, pour moi, l’histoire sociale, l’histoire politique et l’histoire située des concepts sont complémentaires et presque indissociables. La rencontre avec Élie, qui venait d’une tradition toute différente mais, au fond, partageait largement le même langage et une même approche, m’a semblé une excellente occasion d’approfondir tout ça, à partir d’un problème qui nous tenait tous deux à cœur, et qui visait à clarifier les usages historiques et historiographiques de la race à l’époque moderne. J’avoue que la perspective d’y associer des points de vue et des méthodologies très diverses, comme la RHMC nous le demandait, me séduisait d’autant plus que nous étions au début d’un processus de polarisation qui, personnellement, m’afflige car je suis convaincu que chaque méthodologie et perspective sur ces sujets peut avoir du bon et qu’il convient surtout de confronter et d’affiner les points de vue. Nous avions d’ailleurs au départ prévu d’intégrer beaucoup plus d’approches, y compris certaines qui se présentent comme les totales opposées de celle que nous proposons, mais, pour des raisons purement conjoncturelles, toutes celles et ceux auxquels nous avions pensé n’ont pu contribuer, et c’est bien dommage.

Peut-on faire une histoire de la race déconnectée de celle du racisme ?

COD : Tout dépend, assurément, de ce qu’on entend par « déconnectée »… La notion de racisme pose des problèmes historiographiques considérables et, malheureusement, nous ne disposons pas à l’heure actuelle d’un travail historique sur ses diverses significations et leurs évolutions, du même ordre que pour le libéralisme ou le fascisme, par exemple. La notion de racisme est à la fois une notion indispensable pour décrire et dénoncer des pratiques ainsi que des idéologies délétères, pour lutter contre des phénomènes qui rongent actuellement nos sociétés, et, en même temps, c’est une notion polémique qui fait l’objet de débats et d’accusations tous azimuts. En témoignent, hélas, les fractures actuelles du champ de l’antiracisme. Les uns et les autres, nous incorporons souvent une définition a priori de ce qu’on entend par « racisme », qui sert de filtre dans nos analyses historiques. Comme j’y insistais dans mon livre, L’homme altéré, beaucoup d’histoires du racisme partent ainsi du présupposé que le racisme renvoie uniquement à l’affirmation de différences radicales, absolues, non modifiables, entre les groupes humains, fondant des pratiques d’exclusion, de domination, voire d’extermination. Cette manière de voir, qui a évidemment sa part de vérité, conduit néanmoins à mettre de côté énormément d’acteurs et de processus qui ont joué, en fait, un rôle fondamental dans la mise en place des politiques raciales aux XIXe et XXe siècles, ainsi qu’une large part des mécanismes de pouvoir en jeu dans l’établissement des hiérarchies et des dominations raciales. Cela explique, par exemple, qu’on continue encore largement à ignorer le rôle de la religion ou des idéologies libérales dans la mise en place de dispositifs de hiérarchisation et de domination sur les races et dans la promotion de la catégorie de race.

Il est peut-être plus prudent, du point de vue de la méthode historique, de partir d’une étude de la variété des usages de la catégorie de race et de la multiplicité des rapports de pouvoir et des relations sociales fondées sur la race, en s’efforçant de les décrire, de suivre leurs logiques propres, que de partir d’une conception a priori de ce qu’est le racisme et ce qui ne l’est pas, et d’opérer des tris problématiques. Il faut, en outre, se rappeler que le racisme peut référer historiquement à des réalités très diverses. D’une part, son sens premier renvoie à une idéologie précise, qui caractérise des mouvements politiques qui, au début du XXe siècle, se revendiquent explicitement comme « racistes » (les mouvements boers en Afrique du Sud, puis völkish en Allemagne, par exemple) et visent à organiser les institutions et l’État autour de l’identité de race, souvent en prolongement des mouvements « pan- » (pangermain, panslave, panlatin, etc.) qui prospèrent depuis le milieu du XIXe siècle. Ensuite, notamment après 1945, la notion de racisme a visé à décrire des phénomènes beaucoup larges, qui renvoient aux discriminations, aux préjugés et aux relations sociales au sein de diverses sociétés, dès lors qu’ils reposent sur une forme de naturalisation des différences entre groupes. On a donc, d’un côté, une définition assez précise mais très restrictive et, de l’autre, une définition beaucoup plus large mais très extensive. Laquelle doit privilégier l’historien ? Jusqu’à quel point faut-il élargir la définition ? À mon avis, l’une des manières de traiter le problème est de l’envisager autrement, en s’intéressant plutôt aux diverses formes de rapports sociaux et politiques qui ont mobilisé la catégorie de race, que ce soit d’ailleurs sous le mode de l’exclusion, de la hiérarchisation et de la domination ; ou comme support de revendications et de luttes contre des dominations, pour fonder des identités et obtenir leurs reconnaissances ; ou encore sous bien d’autres modalités. Car il faut bien avoir à l’esprit que ces différents rapports à la race comme catégorie sociale et politique sont loin de s’exclure les uns les autres. Je me garderai, par exemple, d’estimer que les politiques promouvant, dans l’Amérique latine, le mélange des races pour effacer le sang noir ou indigène ne sont pas racistes sous le simple prétexte qu’elles se prétendent inclusives et promeuvent le métissage.

Une fois qu’on a dit tout cela, on peut répondre plus facilement à ta question. Il est essentiel de faire une histoire de la catégorie de race pour elle-même, telle qu’elle fonctionne dans différents espaces sociaux. Il est clair que cette histoire ne saurait se limiter à retracer la ou les origines du racisme, dans quelque sens qu’on l’entende. Par contre, cette histoire plurielle, ouverte, permet de mieux restituer certains processus clés dans l’émergence de dispositifs de pouvoir visant spécifiquement la race, y compris les régimes et les idéologies qu’on qualifie de « racistes » au sens le plus restreint du terme. D’un autre côté, il est tout aussi clair que l’on peut faire une histoire du racisme, entendu dans un sens plus large, qui va bien au-delà de l’histoire de la catégorie de race proprement dite et ne la recoupe pas pleinement. Car, pour naturaliser les différences et fonder des hiérarchies, des dominations et des exclusions, il existe malheureusement une panoplie infinie d’outils, de logiques et de grammaires sociales. La catégorie de race elle-même occupe des places spécifiques, localisées, dans cette panoplie plus large que les sociétés les plus diverses, à travers l’histoire, ont mis en œuvre. Et l’un des grands dangers, me semble-t-il, c’est justement de perdre de vue ces places bien spécifiques en utilisant la catégorie de race dans un sens analytique très large.

EH : On voit par-là que l’étude des catégories et de leurs usages, telle que nous l’entendons, nécessite d’analyser également les relations qu’elles entretiennent avec d’autres qui sont également mobilisées par les acteurs dans un même contexte. L’association entre race et racisme est, dans notre société, évidente et puissante, elle porte un poids moral très fort. Il n’en allait pas de même à l’époque moderne où le terme de race entre en relations avec d’autres catégories. Les mots du social doivent être pris de manière structurale, c’est-à-dire qu’il faut étudier les relations qu’ils entretiennent avec d’autres mots et avec les pratiques du monde social. La signification des faits étudiés vient de l’ensemble de ces relations, et non des éléments considérés isolément. Cela doit également nous conduire à une réflexivité accrue sur les catégories analytiques que nous employons pour étudier les sociétés du passé. Il n’y aurait par exemple aucun sens à définir les nobles comme des personnes « racisées » à l’époque moderne (remarque qui m’a pourtant été faite par une sociologue lors d’un colloque). Il faut de même s’interroger sur l’érection du terme de racisme en catégorie d’analyse. Qu’est-ce que cela risque de masquer dans notre approche du passé ? Quelles préconceptions de notre propre société importons-nous lorsque nous faisons cela pour étudier les mondes anciens ?

Quelle différence faut-il faire entre naturalisation et biologisation de la transmission héréditaire des qualités individuelles ?

EH : C’est l’un des nœuds dans les débats actuels autour de l’extension possible de la notion de race et du racisme en amont de son acception biologique : les partisans d’une telle extension assimilent la naturalisation de la transmission des caractères des parents aux enfants à une conception déjà biologique car fondée en nature, tandis que les tenants d’une définition biologique de la race porteuse de racisme en font le critère central pour rejeter l’idée d’un « racisme avant la race ». De notre point de vue, il y a bien une différence à faire entre naturalisation et biologisation. Pour le dire simplement, la biologisation de la transmission héréditaire des qualités individuelles est une forme de naturalisation, historiquement située et liée à un état du développement des sciences de la vie au cours du XIXe siècle. D’autres formes de naturalisation existent, qu’il faut étudier en tant que telles, et qu’on ne peut assimiler à une conception biologique et héréditaire (au sens scientifique de l’hérédité), alors qu’il n’existe ni science du vivant, ni théorie de l’unité du vivant, ni conception scientifique de l’hérédité. Cela revient à plaquer sur ces processus de naturalisation anciens des conceptions anachroniques et à s’empêcher de saisir de manière exacte leurs usages sociaux. En l’occurrence, aux XVIe et XVIIe siècles, l’hérédité est avant tout une notion juridique : elle désigne la succession aux biens par les ayant-droits d’un ou d’une défunt-e. Le seul domaine où elle est employée par analogie est celui de quelques maladies dont les médecins ont, depuis l’époque médiévale, noté la fréquente transmission des parents aux enfants. Les conceptions concernant le sang, le sperme et le lait, objets de débats parmi les savants comme de changements au cours de la période, insistent plus ou moins fortement sur la capacité des fluides à transmettre des prédispositions aux qualités des ascendants. Il y a bien là une naturalisation mais qui se fonde sur des attendus différents de ceux de la biologie : s’y mêlent toujours inextricablement des considérations morales, théologiques et socio-culturelles.

Par exemple Benjamin Isaac, The Invention of Racism in Classical Antiquity, Princeton, Princeton University Press, 2004, ou Geraldine Heng, « The Invention of Race in the European Middle Ages I », Literature Compass, 8-5, 2011, p. 258-274

Entre autres Pierre-H. Boulle, Race et esclavage dans la France d’Ancien Régime, Paris, Perrin, 2006, ou Ruth Hill, Hierarchy, Commerce and Fraud in Bourbon Spanish America. A Postal Inspector’s Expose, Nashville, Vanerbildt University Press, 2005,

COD : C’est l’une des ambivalences de certains travaux historiques actuels qui défendent, à raison, la nécessité de s’intéresser à la question de la race à l’époque moderne, puis utilisent des notions de « proto-biologique », « quasi-biologique », voire biologique tout court, pour qualifier les modes de naturalisation à l’œuvre aux XVe-XVIIe siècles. Plutôt que de se demander quelles sont les spécificités de ces modes de naturalisation et pourquoi ils ne sont pas réductibles à ces catégories anachroniques, ils les tirent vers le biologique, sans doute, en vérité, parce qu’ils maintiennent en arrière-plan l’idée que la race doit à voir quelque chose avec la biologie… C’est d’autant plus étonnant qu’il existe un nombre considérable de travaux en anthropologie ou en histoire des sciences, sur des aires culturelles très variées, qui insistent sur le fait que la naturalisation des qualités (leur inscription dans les corps et les fluides), la naturalisation de leur transmission (via la « génération naturelle », comme on dit au XVIe siècle), ne sauraient en aucun cas se réduire à la perspective extrêmement spécifique portée par la biologie de l’hérédité telle qu’elle se développe dans certains pays occidentaux à partir du début du XIXe siècle, puis par l’émergence de la génétique. On ne compte pas les ouvrages, en anthropologie, qui s’intéressent aux effets – sur la redéfinition des rapports de parenté, de l’identité et de la transmission – qu’a eu la biologisation (et la généticisation) des identités ! Il est donc singulier de vouloir ainsi rabattre sur le biologique toute perspective qui affirme que des qualités physiques et morales se transmettent à travers la génération.

Voir, parmi bien d’autres, Christine Orobitg, Le sang en Espagne, PUP, 2019 ; Giuseppe Marcocci, « Blackness and heathenism », Historia social y de la cultura, 43/2, 2016, 33-57 ; Guillaume Aubert, « ‘The blood of France’ : race and purity of blood in the French Atlantic World”, The William & Mary Quarterly, 61/3, 439-478

La « génération naturelle » n’est pas la reproduction, et encore moins l’hérédité biologique. Elle met en jeu les circonstances de l’acte de génération, la nourriture que vous avez mangée, la température du lieu, la position des astres, votre imagination, votre état moral, etcetera ; les dispositions que vous héritez sont largement liées à l’incorporation, par vos ancêtres, de qualités morales, éducatives, religieuses ; et vous-mêmes, porteur de ces dispositions, vous dépendez largement du lignage dans lequel vous êtes élevé, des modèles qu’on vous propose, de la légitimité de votre naissance, et de nombreux autres phénomènes. Les frontières entre nature et culture sont non simplement plus poreuses mais, surtout, ce qui relève même de la nature n’a pas grand-chose à voir avec ce qui relève pour nous du biologique.

Plutôt donc que de plaquer ces catégories, il vaut mieux s’intéresser à ce qui fait la spécificité des modes de naturalisation à l’époque, selon les différents groupes sociaux, et d’examiner leurs logiques propres. Cela permet aussi de mieux saisir les ruptures qui se jouent au cours du XIXe siècle. Personnellement, il ne me semble pas neutre qu’il faille attendre le début du XIXe siècle pour que l’hérédité devienne un concept biologique et fasse l’objet de programmes de recherches précis au croisement de la médecine et de l’agronomie, au moment même où elle devient un problème biopolitique. Il ne me semble pas plus neutre que cette conception biologique occidentale de l’hérédité circule, ensuite, dans de nombreuses autres cultures, où elle produit, jusqu’à aujourd’hui, des redéfinitions très fortes des manières de concevoir son identité et son appartenance. Effacer tout ça sous un grand récit monotone pose question.

Dans quels contextes historiques, sociaux ou dans quelles typologies documentaires le concept de race a-t-il pu être utilisé par les acteurs avant la fin du XVIIIe siècle ?

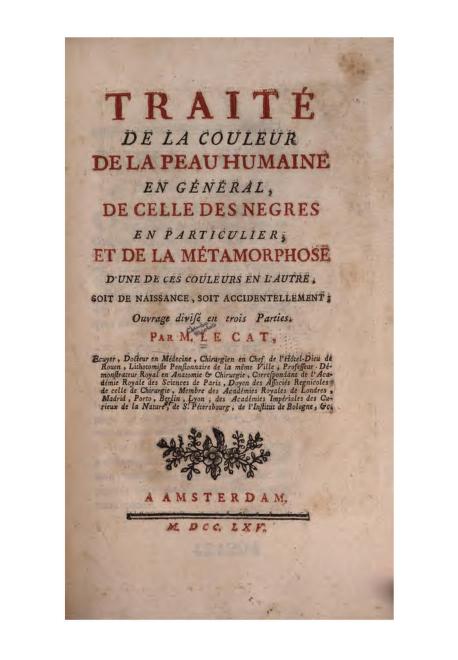

COD : Il faut d’emblée noter que la catégorie de race se retrouve assez rarement dans les archives avant la fin du XVIIIe siècle, et ce quelle que soit l’aire géographique étudiée. On peut néanmoins repérer plusieurs usages, qui n’obéissent pas aux mêmes logiques et ne renvoient pas aux mêmes pratiques. D’abord, un corpus que nous avons été obligé de laisser de côté, mais qui est important, concerne l’élevage des animaux réputés « nobles », comme les chiens et les chevaux. Les traités d’économie rustique, de vénerie ou de haras évoquent régulièrement la manière dont il faut s’efforcer de tirer race ou de produire une race de qualité, à travers tout un ensemble de techniques agronomiques. Une autre série d’usages, qui communiquent avec les précédents, renvoient au champ nobiliaire, même si Élie montre bien, dans son article, combien ils restent très discrets dès lors qu’on s’écarte des sources imprimées et qu’on ne saurait, surtout, les rattacher tous à une même « idée de race », homogène, que partagerait « la » noblesse (laquelle a des contours problématiques et changeants sur la période). La race, dans ce cadre, renvoie surtout à des lignages éminents par leurs vertus, et dans lesquels se transmet une disposition à la vertu à travers les générations. Elle permet de distinguer les nobles qui sont de race, (dont l’origine est claire et de bonne qualité), et ceux qui n’ont pas de race (dont l’origine est obscure). Dans ce cadre, la marque liée aux faits que vos ancêtres ont menés des activités viles est un point important. C’est quelque chose qui, évidemment, va se retrouver aussi dans les colonies, en lien avec la marque de l’esclavage.

L’un des champs sur lesquels nous insistons beaucoup dans nos numéros est celui des textes et des sermons religieux, dans la mesure où il est souvent méconnu. Il y a, bien sûr, une série d’usages très célèbres et importants, qui sont localisés dans la sphère ibérique et l’Amérique latine, et qui concernent ce qu’on appelle les « statuts » de limpieza de sangre. Il s’agit de règlements qui interdisent l’accès à certaines institutions (les universités, les offices publics etc.) et certains métiers à tous ceux qui héritent une raza/raça (littéralement, au départ, un défaut ou une macule) du fait que leurs ancêtres étaient hérétiques, juifs ou maures notamment. Ces statuts ont fait couler beaucoup d’encre, de même que leur transposition dans l’espace colonial. Il est important d’avoir en tête qu’ils ciblent, selon des règles locales qui varient fortement, des personnes qui sont réputées suspectes et disposées à l’impureté spirituelle parce qu’elles héritent de la tache liée à l’hérésie ou à l’apostasie de leurs ancêtres. Elles instaurent un partage entre « vieux chrétiens » et « nouveaux chrétiens » qui a une importance capitale dans l’Espagne et le Portugal des XVIe-XVIIe siècles. Mais ce sont loin d’être les seuls usages de la notion de race dans un cadre religieux et, ce que montrent bien diverses contributions, c’est combien – dans l’espace protestant comme catholique – les discours religieux ont contribué à diffuser une certaine grammaire de la race, décrivant des lignages marqués, de manière héréditaire, par les fautes de leurs ancêtres (pensons à la malédiction de Cham et, plus largement, à celle du péché originel) ou, au contraire, distingués et élus par celles-ci. Loin d’être aveugle à la race, la religion chrétienne oscille entre un universalisme affiché et des positions beaucoup plus complexes, fondées sur ce raisonnement généalogique. Quant à la question de la couleur – qui, longtemps, n’a pas de connexion particulière avec la race – elle fait l’objet de discussions pour savoir si elle constitue ou non un défaut justifiant d’une incapacité à exercer les offices – la position étant le plus souvent que non.

Cela m’amène directement au dernier champ d’usages de la catégorie de race que nous avons étudié. Celle-ci se rattache en effet à tout un nuage de notions – dérivées du latin generatio : generaciones, gerações, generazioni – qui sont régulièrement utilisées, depuis la fin du Moyen Âge, pour décrire les diverses nations du monde, leur diffusion et leur répartition. C’est quelque chose qu’on trouve dans les cosmographies ou les récits de voyage, mais aussi dans toute une série de textes qui analysent, par exemple, les divers groupes de populations qui coexistent dans les espaces coloniaux. Il faut le dire, néanmoins, là encore, c’est un terme qui reste très rare si on quitte les sources imprimées. Ce qui frappe, disons-le, c’est le fait que la notion de race est très largement absente des espaces coloniaux jusqu’au XVIIIe siècle, notamment pour décrire les populations dites « de couleur » ou métissées. On préfère parler de « qualités » ou de « gens de couleur » par exemple, et l’on dispose de tout un vocabulaire complexe, et qui varie fortement localement, pour décrire ces populations. La notion de race n’y est jamais mobilisée, sauf dans le cadre des statuts de limpieza de sangre ou dans un cadre nobiliaire.

Les choses semblent changer progressivement au cours du XVIIIe siècle, sous la pression de trois facteurs: les réformes et le renforcement du contrôle sur les espaces coloniaux américains dans le cadre des guerres européennes ; la diffusion d’un nouveau langage à partir du milieu du xviiie siècle, celui de l’histoire naturelle et de l’agronomie ; et surtout la croissance, particulièrement importante, dans certains espaces, des libres de couleur et des métis, qui pose des problèmes spécifiques à des sociétés structurées sur l’esclavage et le partage libre/non-libre, parce qu’on voit progressivement apparaître une population de personnes qui sont libres et qui, théoriquement, devraient avoir accès aux charges et aux institutions publiques, aux métiers, aux milices, à l’université, à tout un ensemble d’espaces, mais qui, en même temps, vont être présentées comme héritant de la macule liée à l’esclavage et au caractère vil de leurs ancêtres, dont le signe le plus visible est la couleur. Cela dans un contexte où l’histoire naturelle permet, en parallèle, de mettre en avant le problème des inégalités naturelles de capacités liées à des caractères physiques héréditaires. C’est une des grandes leçons, me semble-t-il, de ce double numéro, que le fait que la notion de race et les savoirs sur la race diffusent de manière massive non pas dans un monde structuré par l’esclavage et le partage libre/esclave, mais bien dans un monde où cette frontière se floute, sur des populations théoriquement libres mais dont on va moduler les droits et les places en fonction d’inégalités de capacités réputées naturelles. C’est ce qui permet de comprendre pourquoi la notion de race et les savoirs sur les races vont occuper une place si centrale dans l’ordre « libéral » qui se met en place entre la fin du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle dans l’espace atlantique. Comme le montrent plusieurs articles, il s’agit là d’un moment clé, où la critique des inégalités « factices » de statuts et de privilèges héréditaires marche main dans la main avec la mise en place d’un ordre où l’égalité des droits est condition de la libre expression des inégalités naturelles et où le problème des inégalités naturelles héréditaires (cette fois, dans le sens strictement biologique de l’hérédité) qui déterminent les capacités morales et intellectuelles devient une question politique centrale, y compris pour qui veut, à terme, construire l’égalité sociale et politique.

EH : J’insisterai sur deux points dans ce que Claude-Olivier vient de développer. Le premier, c’est que l’on ne trouve généralement pas le terme de race là où on l’attend. Je ne prendrai qu’un exemple, issu d’un article du dossier. Alonso de Sandoval (1576-1652), prêtre jésuite, développe tout un discours théologique pour justifier l’esclavage des personnes de couleur noire au nom du fait que l’Éthiopie aurait été la première Église chrétienne. Cette nation aurait ensuite perdu ce christianisme originel et l’esclavage serait un chemin pour qu’elle le recouvre par l’intermédiaire des campagnes de baptême qu’il met en place à l’arrivée des navires à Carthagène. Au-delà de l’étonnement que peuvent susciter de telles considérations à nos yeux, il faut remarquer que jamais, dans l’ensemble de ses écrits, il n’emploie le mot de race.

Le second point, c’est que dans les différents contextes d’utilisation comme dans les changements que l’on peut apercevoir, il ne faut jamais oublier que les emplois de la catégorie de race restent conflictuels. Comme tous les mots du monde social, celui-ci est mis au service de positions et d’intérêts divers. Les acteurs n’ont donc pas nécessairement les mêmes perspectives sociales, religieuses ou intellectuelles lorsqu’ils s’en emparent. Nous avons tendance à lire le terme avec ses connotations actuelles et donc avec une idée immédiate de fermeture et de hiérarchisation. Cette perspective existe, bien sûr. Mais lorsque Joachim Du Bellay parle de « l’humaine race », il ne fait que réactualiser, avec un mot devenu à la mode chez certains poètes, l’expression d’« humain lignage » qui avait cours auparavant et qui se comprend dans une perspective généalogique : nous descendons tous d’Adam et d’Ève. De même, on trouve certains ouvrages ou pamphlets nobiliaires réclamant une fermeture stricte de la noblesse aux nouveaux venus qui n’emploient jamais le mot de race, tandis qu’un auteur comme Brantôme, qui l’utilise à de nombreuses reprises, fait de la vertu sur les champs de bataille un critère important de jugement de la noblesse des personnes, laissant ouverte la voie de l’anoblissement. Il faut donc être très attentif aux usages précis du terme – mais aussi à ses non-usages – pour comprendre les significations dont il est investi.

Couleur, sang, caste et race : parle-t-on de la même chose ?

EH : L’une des raisons des incompréhensions dans les débats qui peuvent avoir lieu aujourd’hui autour de la notion de race tient dans de multiples recouvrements entre les usages analytiques contemporains dans les sciences, les usages vernaculaires dans nos sociétés, et les usages anciens. Or ni les uns ni les autres ne renvoient à des définitions univoques et parfaitement évidentes, d’autant moins que les ancrages linguistiques et nationaux jouent tant dans les usages analytiques que dans les usages vernaculaires actuels. Les brouillages sont donc multiples et n’aident pas à clarifier les débats. Aujourd’hui, aux États-Unis, l’assimilation entre couleur et race relève de l’évidence pour la plupart des historiens, ce qui renvoie à l’expérience historique propre à leur pays, laquelle se traduit jusque dans la catégorisation administrative de la population. Cette institutionnalisation de la couleur, que l’on retrouve ailleurs, a un puissant effet dans le champ des études raciales. Or si les chercheurs états-uniens ne sont pas les seuls à avoir développé ce champ, ils y tiennent une place considérable. Surtout, les réorganisations de l’espace académique en domaines d’études (gender studies, racial studies, cultural studies, etc.) ont été largement imitées ailleurs dans le monde, à travers de multiples échanges qui ont facilité des transferts dans les conceptions des différents termes employés (ce qui ne signifie nullement qu’il y ait accord général dans les théories qui fondent ces études, ni dans les recherches qui y sont développées). On assiste ainsi à des déplacements dans les usages analytiques du terme de race dans l’espace académique français, qui a tendance à davantage l’assimiler à la couleur, ce qui n’était pas le cas dans les années 1980.

L’examen des usages de ces différents mots – couleur, sang, caste, race – à la période moderne montre qu’ils ne se recouvrent pas. Les hommes et les femmes de l’époque, donc, ne parlent pas de la même chose lorsqu’ils convoquent ces termes : ceux-ci nécessitent d’être étudiés suivant la méthode d’historicisation radicale que nous prônons. Si, au lieu de cela, nous importons nos propres catégories pour les interpréter, nous sommes amenés à leur faire prendre des significations qu’ils n’ont pas et à passer à côté de phénomènes sociaux et de dynamiques historiques propres aux sociétés passées. Notre position n’est pas d’interdire l’usage de catégories etic, les nôtres, pour interpréter les phénomènes du passé, mais de toujours faire le départ entre celles-ci et les catégories emic, celles des sociétés que nous étudions. Il est en outre de bonne méthode de toujours s’interroger sur ce qu’on met en lumière et sur ce qu’on occulte lorsqu’on importe nos propres catégorisations du monde social et nos propres valeurs morales sur le passé.

COD : Il faut toujours avoir à l’esprit que des catégories analytiques comme celle de race ou de caste (mais aussi de classe ou d’ethnie, par exemple), qui viennent fournir à un moment donné des grilles de lecture générales des sociétés, ont elles-mêmes des histoires pour le moins compliquées, qu’il est utile d’examiner de manière critique pour mieux cerner leur pertinence et leurs limites. Par exemple, le fait qu’on ait transposé à la Nouvelle Espagne de l’époque moderne le concept de « société de castes » (en particulier à travers les trop fameuses « pinturas de castas ») n’a rien de neutre et se situe dans un contexte historiographique bien précis, vis-à-vis duquel il faut adopter une certaine prudence, surtout quand il se transforme en lieu commun. La même question se pose dans la transposition globale d’une analyse en termes de race – et, comme le souligne Élie, qui plus est, d’une certaine conception de la race, qui met l’accent sur la couleur et le phénotype, et qui transpose, en outre, au niveau historique le partage ethnie (ethnicity)/race, évidemment anachronique pour comprendre la manière dont les contemporains envisageaient les politiques raciales jusqu’au cœur du XXe siècle (en plus d’être particulièrement problématique quand on sait que son inventeur est Vacher de Lapouge !) Il y a une étrange ironie, par exemple, à devoir expliquer aujourd’hui qu’historiquement la catégorie de race ne recoupe pas la couleur ou le phénotype, mais renvoie avant tout à la généalogie, l’ascendance et la transmission héréditaire de caractères et que, pour tous les promoteurs des politiques raciales aux XIXe-XXe siècles, il existe en Europe, par exemple, plusieurs races, de même d’ailleurs qu’en Afrique, en Asie, ou ailleurs… Il est tout de même étonnant qu’on en soit arrivé à devoir rappeler que les conflits les plus meurtriers du premier xxe siècle se sont fait au nom de la race et qu’ils concernaient des peuples qui étaient présentés comme des races différentes (supérieures ou inférieures) au sein de ce qu’il est convenu d’appeler aujourd’hui la whiteness : « Aryens », « Slaves », « Latins », « Juifs », etc., ou que la plupart des sociétés coloniales reposaient sur une connaissance fine des différentes « races » occupant le territoire, qu’il s’agissait de mobiliser les unes contre les autres (y compris, faut-il le rappeler, les « libres de couleur » ou les marrons pour mater les révoltes d’esclaves dans diverses colonies).

Je dis cela non pour suggérer qu’il n’existe pas des liens étroits, et évidemment très importants, entre race et couleur, mais pour souligner combien le fait de plaquer des catégories produites dans un espace et un temps situés peuvent obscurcir la compréhension du passé. Je me rappelle un philosophe nord-américain, dans un colloque, qui nous expliquait sérieusement que « race » et « ancestry » étaient des choses qui n’avaient rien à voir entre elles, et projetait son analyse sur l’ensemble du monde pour soutenir que, dans une hypothétique Terre jumelle de la nôtre, qui viendrait d’être créée, où il n’y aurait donc pas d’ancestry possible, il y aurait encore de la « race »… Ce qu’il disait pouvait peut-être avoir un sens – et encore, particulièrement naïf – dans le contexte des États-Unis depuis les années 1980, mais ce genre de propositions n’a absolument aucune valeur historique, dans la mesure où il est extrêmement facile de montrer que les divers sens de la catégorie de race, mais aussi ses usages pratiques dans les politiques visant la race, sont intimement liés à la question de l’origine et de caractères qui se transmettent à travers les générations. Évidemment, je prends là un exemple caricatural mais le lien entre couleur et race doit être problématisé, non pour le révoquer, mais pour bien mesurer ses effets et ses conditions historiques. D’abord, il n’y pas de lien évident entre les deux : longtemps, les catégories ne communiquent pas. C’est ce que montrent assez clairement ces numéros. Il faut donc se poser la question de ce qu’impliquent leurs articulations. La liaison entre race et couleur a des fonctions stratégiques et des effets politiques qu’il faut étudier très sérieusement, plutôt que de la postuler. Ensuite, il y a plusieurs manières d’articuler race et couleur, qui n’engagent ni les mêmes savoirs, ni les mêmes pratiques, ni n’ont les mêmes effets. La couleur peut être décrite comme la marque héréditaire de la faute spirituelle des ancêtres, imposée par exemple lors d’une malédiction ; elle peut être pensée comme le signe du fait que vos ancêtres étaient d’origine servile et de l’illégitimité de votre naissance (notamment dans l’Amérique coloniale), justifiant l’exclusion de certains espaces ou offices, voire d’une présomption de servitude ; elle peut être pensée comme l’exemple d’une variété physique héréditaire, susceptible d’être reliée à une organisation physique qui déterminerait des capacités intellectuelles et morales différentes, etc. Ces divers modes d’articulation ne se recouvrent pas nécessairement, et ils n’ont pas les mêmes conséquences pratiques. Je me permets de noter par ailleurs un point : une fois que vous avez compris qu’en histoire naturelle et en anthropologie, la couleur a été retenue comme caractère racial parce qu’elle était vue comme strictement héréditaire et permettant d’identifier des groupes fondés sur l’hérédité au sein de l’humanité, vous pouvez aussi comprendre pourquoi elle a été très vite mise de côté par bien des anthropologues et des naturalistes, au nom de critères réputés plus fiables car plus strictement héréditaires (comme la forme du squelette et surtout, plus tard, les facteurs sanguins, puis l’ADN), et que ce n’est pas parce que ces personnes-là jugeaient la couleur et le phénotype comme non pertinents qu’ils récusaient la catégorie de race, voire cessaient d’être racistes. Ils estimaient juste disposer de critères beaucoup plus fiables pour la déterminer.

Mais la situation est encore plus compliquée, dans le cas qui nous intéresse, du fait que les catégories dont on parle – race, caste, distinctions de couleurs – sont aussi des notions utilisées par les acteurs de l’époque, et qui ont des significations propres, au sein du vocabulaire plus large des qualités sociales. Prendre ces catégories que les acteurs utilisent effectivement, et dans des situations sociales relativement précises, et les ériger en catégories englobantes, qui plus est largement déterminées par des compréhensions ultérieures, suscitent d’importantes confusions. À notre avis, il est beaucoup plus intéressant de prêter attention aux catégories vernaculaires de distinction et d’appartenance, de voir comment elles circulent et se transforment, s’articulent entre elles, entre les différents espaces et les différentes cultures – y compris les catégories et modes d’identification vernaculaires des peuples qui subissent la colonisation ou l’exploitation – plutôt que de recourir à de grandes catégories englobantes qui gomment les aspérités des processus sociaux et l’hétérogénéité des situations. Je me répète, mais je reste convaincu que le meilleur service à rendre aux luttes contre les discriminations et contre le racisme n’est pas de simplifier l’histoire, mais de restituer au contraire toute la complexité des mécanismes qui permettent aux systèmes de domination de fonctionner et de se perpétuer, ainsi que de souligner les spécificités des divers modes de domination.

Existerait-il une catégorie d’analyse opérante assez large pour permettre la comparaison de contextes éloignés, mais qui ne trahiraient pas les sources ?

COD : C’est évidemment une gageure que de proposer une telle catégorie, sur une période aussi large et des espaces aussi divers, et je ne suis pas convaincu que ce soit très utile. Mais enfin, s’il fallait en indiquer une qui soit assez opérationnelle pour décrire, en particulier, les différences de statut, de rang, d’appartenance, et toute la grammaire sociale en jeu lorsqu’on parle tant de « race » – au sens des acteurs – que de couleurs et d’apparences, de métiers et de styles de vie, de pureté/impureté spirituelle, de vertu ou d’infamie, etc., il me semble que la notion de « qualité », qui est précisément celle qu’emploient la plupart des sources, serait la plus opérationnelle. Elle a plusieurs avantages. D’abord, elle correspond bien mieux à l’univers et la grammaire sociale des acteurs : la qualité (qualitas) renvoie à tout un champ de discussions sur ce qui relève des propriétés accidentelles ou essentielles (la couleur, par exemple, relève-t-elle de l’accident, et cet accident a-t-il des effets ou non sur les qualités morales du sujet ? Qu’en est-il d’une qualité accidentelle héréditaire ?) et sur ce qui qualifie, au sens fort, un individu ou un lignage pour avoir accès à telle charge ou tel privilège ou, au contraire, ce qui le disqualifie. Elle renvoie, pour faire vite, à un univers saturé de références aristotéliciennes et thomistes dans lesquelles vivent ces acteurs… Ensuite, la qualité dépend de tout un jeu d’attributions et d’étiquetages, qui est plastique, dynamique, qui met en jeu la réputation, la reconnaissance, la négociation situées autant que des règles institutionnelles beaucoup plus rigides. On discute beaucoup sur les qualités de tel individu ou de tel lignage à l’époque moderne, et ce de manières très situées, même si cela se fait toujours dans un cadre structurel contraint et radicalement inégalitaire. Enfin, la détermination de la qualité dépend d’une série de paramètres dont le poids varie selon les situations : lignage et race (au sens émique) ; richesse ; réputation ; caractère légitime ou non de sa naissance ; couleur et apparence (y compris vêtements et mœurs) ; activités viles, mécaniques ou nobles ; exemptions et privilèges ; statut de libre, non-libre, tributaire ou affranchi ; pureté ou impureté spirituelle, etc. Par définition, la détermination de la qualité est intersectionnelle. Inversement, rabattre tout ça sous une catégorie unitaire de « race » fausse fortement les analyses.

EH : Bien évidemment, vous aurez compris, d’après ce que nous avons dit, que la notion de qualité elle-même ne peut être considérée comme stable durant toute la période moderne et avoir exactement les mêmes significations sociales selon les contextes. La noblesse, qui est au cœur de mon travail, que nous concevons spontanément comme un groupe social, est à l’époque moderne avant tout conçue comme une qualité. Mais si l’on regarde les évolutions à l’intérieur du royaume de France, cette notion de qualité change de signification sociale à mesure qu’elle est conçue non plus comme un attribut de certaines personnes ou de certains lignages – usage dominant au début du XVIe siècle –, mais comme un statut juridique définissant un groupe pensé à l’échelle du royaume – processus qui se cristallise sous Louis XIV. On retrouve de telles évolutions ailleurs en Europe. Les chronologies varient selon les espaces politiques, mais c’est un mouvement qu’on observe partout. D’une manière plus générale, le sens social de la qualité se transforme, quelle que soit la qualité considérée, selon qu’elle est définie localement et coutumièrement dans des usages sociaux, ou qu’elle est juridiquement normée et contrôlée par la puissance publique. C’est ce qui se passe pour la couleur au cours du XVIIIe siècle dans l’espace des Amériques.

Comme Claude-Olivier l’a rappelé, la qualité se conçoit dans un univers pensé comme hiérarchique, lié à une transcendance : la communauté des êtres humains au sein d’un espace n’est pas perçue comme une entité autonome de la sphère politique ou étatique. Cette manière d’appréhender le monde ne sépare pas des réalités auxquelles nous nous référons tous les jours : la société, l’État, le politique, l’économique, le religieux. L’histoire de la notion de qualité au XVIIIe siècle s’inscrit donc – c’est une hypothèse que je formule à partir de mes travaux – dans les remises en cause de la conception hiérarchique de l’ordre du monde, lesquelles conduisent à « l’invention de la société », c’est-à-dire à une nouvelle conception qui considère l’ensemble des individus au sein d’un espace politique comme formant une totalité divisée en différents groupes. La grande transformation, celle qui va changer la donne en matière de saisie de la race par le politique, par exemple, c’est l’émergence d’un nouvel univers de pensée de la société, découpée en catégories affrontées dont il est possible de faire l’histoire. Deux termes vont progressivement venir subsumer ces groupes sociaux dans différents espaces politiques et intellectuels : ceux de classes et de races. Deux concepts analytiques dont on connaît la fortune au XIXe siècle.

Pour citer cet article

Baptiste Bonnefoy, « La race à l’époque moderne : enjeux historiques, enjeux actuels. Entretien avec Claude-Olivier Doron et Elie Haddad », RevueAlarmer, mis en ligne le 3 juillet 2023, https://revue.alarmer.org/la-race-a-lepoque-moderne-enjeux-historiques-enjeux-actuels-entretien-avec-claude-olivier-doron-et-elie-haddad/