On dit que le code noir est fait en leur faveur. Soit ; mais la dureté des maîtres excède les punitions permises, et leur avarice soustrait la nourriture, le repos et les récompenses qui sont dues. Si ces malheureux voulaient se plaindre, à qui se plaindraient-ils ? Leurs juges sont souvent leurs premiers tyrans (…)

Extraits de Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l’Ile de France, Lettre 12, 1769.

Il s’agit aujourd’hui de l’île Maurice.

À la mémoire de Marcel Dorigny

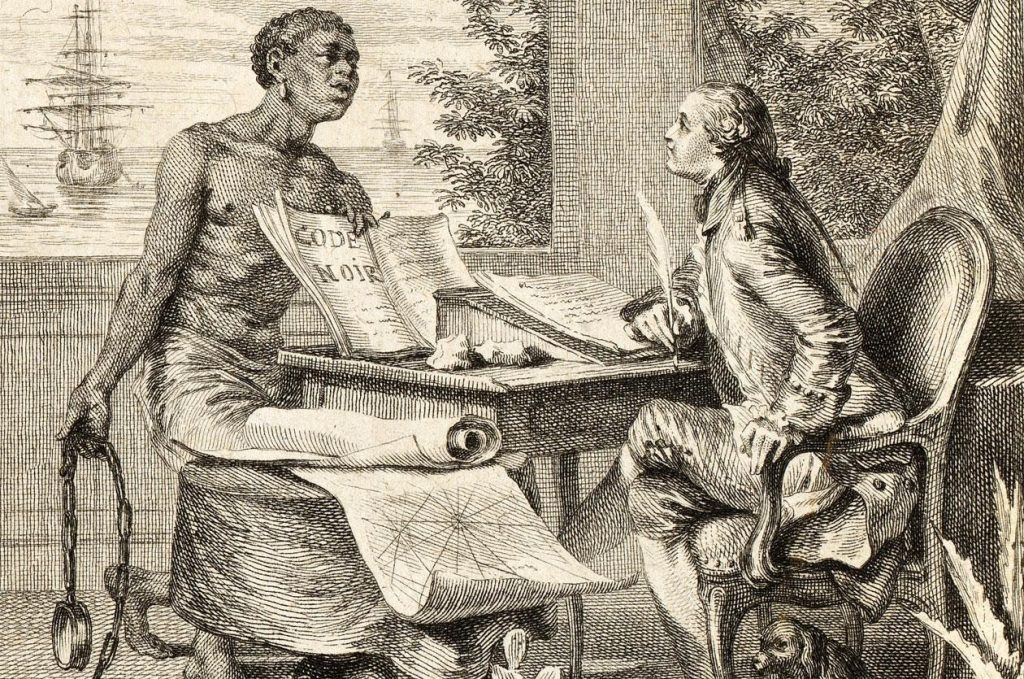

L’objet de cet article est la mise en relation d’extraits de l’édit de mars 1685 avec d’autres sources pour enseigner l’histoire des esclaves (dans les colonies esclavagistes françaises de l’Atlantique durant la période 1685-1848) pensés comme des victimes, mais surtout comme des acteurs. Dans le monde anglo-saxon (de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle) des récits d’esclaves eux-mêmes nous permettent d’entendre leurs voix. Dans les colonies françaises, les esclaves n’ont pas laissé de textes autobiographiques. Des ouvrages récents ont toutefois montré que les sources judiciaires permettaient d’avoir accès aux « voix d’esclaves ». Il est possible également de travailler à partir des archives des plantations, des actes passés devant notaires, des rapports et des comptes rendus de missionnaires ou d’agents de l’administration, des recensements, la presse locale, des correspondances et des récits de voyages, des gravures, des annonces d’esclaves en fuite, des traités et des ouvrages décrivant les sociétés esclavagistes. Toutes ces sources contribuent à leur manière à la compréhension des relations entre les esclaves et ceux qui les dominaient au fil des siècles. Mais l’essentiel de ces archives a été rédigé par des Blancs qui portaient sur les populations d’origine africaine un regard distant, souvent méprisant, voire même hostile. Ce regard même lorsqu’il était bienveillant était toujours brouillé par les préjugés et la barrière entre les « races » entretenue par la société esclavagiste.

Michaël Roy, Textes fugitifs. Le récit d’esclave au prisme de l’histoire du livre, ENS éditions, 2018.

Sur la question de la tradition orale, voir notamment les travaux de Christine Chivallon : Mémoires de l’esclavage à la Martinique (openedition.org) et de Jean-Luc Bonniol

Frédéric Régent, Gilda Gonfier, Bruno Maillard, Libres et sans fers. Paroles d’esclaves français, Fayard, 2015 et Rogers Dominique (dir.), Voix d’Esclaves. Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe-XIXe siècles, Karthala, 2015.

Les limites du Code Noir de 1685

Les autorités locales ont conçu les premières mesures réglementaires avant que les métropoles ne mettent progressivement en place une législation visant à codifier le sort des esclaves. Dans les colonies esclavagistes françaises, cette dernière reçut le nom de Code Noir. L’édit promulgué en mars 1685 par Louis XIV est l’acte fondateur du droit colonial français. Il eut valeur légale jusqu’à l’abolition de l’esclavage en 1848 (hormis les années 1794-1802).

La Convention a aboli l’esclavage (décret du 16 pluviôse an II/ 4 février 1794) qui a été rétabli en 1802 par Bonaparte.

Parmi les soixante articles qui composent le Code noir on trouve, entre autres, l’expulsion des juifs des colonies, l’interdiction de la profession d’un autre culte que le catholicisme pour les esclaves, les règles applicables aux esclaves et la régulation des devoirs des maîtres par crainte d’une révolte servile.

Rappelons que cet édit fut publié la même année que l’édit de Fontainebleau qui révoquait l’Édit de tolérance signé à Nantes.

Le Code Noir de 1685 est un texte juridique. Il n’est pas philosophique, encore moins théologique. Il réifie l’esclave, mais il ne se prononce pas explicitement sur son appartenance ou non à l’espèce humaine. Au regard du droit canonique, l’esclave était un être humain, car il pouvait être baptisé, se marier et être enterré en « terre sainte » comme un chrétien. Au regard du droit laïc, il était responsable pénalement et pouvait être affranchi. Il y avait donc bien officiellement une reconnaissance de la qualité humaine de l’esclave. Mais l’esclave était aussi « une chose » : l’article 44 le définissait comme un bien meuble (« Déclarons les esclaves être meubles »). Tel un bien, l’esclave avait un prix, pouvait être vendu, acheté, ou être transmis par héritage. En revanche, il ne pouvait pas posséder de patrimoine, n’avait pas la possibilité de faire un procès, ni même d’être cité dans un procès civil… Ce « meuble » pouvait aussi être considéré remuant, voire pouvait se révolter, ce qui a entraîné une jurisprudence de surveillance et de répression. Par exemple, s’il s’avérait qu’un maître dénonçait un de ses esclaves pour crime ou pour fuites répétées et que ce dernier était condamné à mort, le Trésor public devait rembourser au maître la valeur de l’esclave supplicié. Un arrêt du conseil du roi du 1er mai 1778 fixait un prix « forfaitaire » de remboursement des esclaves suppliciés ou tués lors de leur fuite : 1 300 livres pour un homme, 1 200 pour une femme. Ces sommes provenaient de la « caisse des nègres justiciés » alimentée par une taxe qui pesait sur l’achat de tout esclave.

Il existait des cimetières d’esclaves dont certains ont été ou sont l’objet de fouilles archéologiques. Voir Patrice Courtaud « Le cimetière, comme miroir de l’esclavage : approche archéologique. Le cimetière d’Anse Sainte-Marguerite (Guadeloupe) », In Situ. Revue des patrimoines : « Quant aux inhumations, les maîtres étaient tenus (art. 14) d’inhumer en terre sainte leurs esclaves baptisés dans les cimetières prévus à cet effet. Pour les autres, une simple inhumation dans un champ suffisait. Les esclaves non baptisés étaient donc privés de cimetière, ce qui devait concerner une part importante de la population servile sous l’Ancien Régime. Le deuxième point concerne les esclaves baptisés qui devaient être déposés en terre sainte, mais sûrement pas dans le même espace que les hommes libres ».

L’étude des textes officiels contribue à la compréhension du système esclavagiste, mais il ne faut pas prendre la lettre du Code noir. Il ne permet pas de reconstituer la réalité des conditions d’existence des esclaves depuis l’époque de Louis XIV. En dépit des réglementations (Art. 42), dans les habitations, l’autorité du maître était absolue. Jusqu’aux dernières années avant l’abolition de 1848, les témoignages prouvent que des maîtres, malgré les interdits, torturaient des esclaves. Le pouvoir royal avait la volonté de limiter les excès de violence des propriétaires (à la fois pour éviter les rébellions, pour affirmer la souveraineté de la justice royale, tout comme dans un souci économique : le contrôle de la violence de certains maîtres qui détruisent la force de travail) et d’affirmer son autorité souveraine sur les libres ou les esclaves. Mais l’administration coloniale se trouvait confrontée aux conséquences de l’application de sa législation, car elle ne voulait pas donner l’impression à la population servile qu’elle donnait tort aux Blancs. De plus, les procureurs étaient généralement des Blancs créoles qui défendaient les intérêts de leur caste. Le contrôle de l’administration royale restait donc limité.

Il s’agit d’un domaine agricole, d’une plantation.

Le plus célèbre est celui de Bernardin de Saint-Pierre cité infra. Il existe aussi des témoignages devant les tribunaux. Caroline Oudin Bastide étudie dans Maîtres accusés, esclaves accusateurs, PURH, 2015, un procès qui eut lieu à la Martinique au début de l’année 1848.

Jean-François Niort, Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symbolique, Le Cavalier bleu, 2015.

Bien qu’ils eussent un statut juridique commun, les esclaves ne formaient pas une masse indifférenciée. Leur labeur quotidien, leurs conditions matérielles, leur attitude face à leur condition et les relations qu’ils entretenaient avec leurs maîtres ont varié en fonction du contexte géographique et de l’époque, mais aussi du rapport de chaque esclave avec son propriétaire et de sa personnalité.

Comme dans toutes les sociétés humaines, malgré et en raison de la brutalité de l’exploitation, beaucoup ont préféré la voie de la préservation et de la survie à celle de la résistance ouverte. Dans un contexte de peur et de violence, l’obéissance ordinaire s’est imposée. Elle est d’abord le résultat de l’épuisement causé par un travail harassant et une sous-alimentation chronique, ainsi que de la terreur entretenue par des châtiments sauvages. Elle est aussi le résultat de la persuasion et d’une habile politique progressivement élaborée par les maîtres, qui entretenaient les divisions en fonction de l’origine et de la langue parlée, de la couleur ou du genre… Le nègre créole était incité à mépriser l’esclave né en Afrique, le métis à se considérer supérieur au Noir, l’esclave qualifié ou le domestique à se distinguer du « nègre de houe ». De plus, les maîtres s’attirèrent la fidélité d’une partie des esclaves par une politique de gratifications : la promesse d’une éventuelle liberté, une fonction de commandement sur l’habitation, des récompenses.

Les esclaves de houe étaient encadrés par un commandeur. Il y avait aussi des esclaves qualifiés, notamment ceux qui s’occupaient du moulin et de la distillerie. Ces derniers étaient mieux nourris, mieux logés et disposaient pour certains d’une plus grande liberté de mouvement que la masse servile attachée à la culture de la canne.

Un esclave a besoin de couvrir sa case ; il vous demandera des têtes de cannes ; faites-les ramasser et transporter à sa porte. […] Un ménage est chargé d’une famille nombreuse en bas âge, faites de temps en temps quelques largesses au père ou à la mère, en leur recommandant le secret, leur disant que vous ne pouvez en donner autant à tous les esclaves, mais que vous distinguez les bons. Ces secours vous attacheront vos esclaves, les faciliteront et procureront une meilleure santé et un tempérament plus robuste aux négrillons.

Jean-Baptiste Poyen de Sainte-Marie, De l’Exploitation des sucreries, ou conseils d’un vieux planteur aux jeunes agriculteurs des colonies, 1787, réédité en 1803.

Survivre

XXII. Seront tenus les Maîtres de faire fournir par chacune semaine à leurs Esclaves, âgés de dix ans & au-dessus pour leur nourriture, deux pots & demi mesure du pays de farine de Magnoc, ou trois cassaves pesant deux livres & demie chacun au moins, ou choses équivalentes, avec deux livres de bœuf salé, ou trois livres de poisson, ou autres choses à proportion ; & aux enfans, depuis qu’ils sont sevrés, jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

XXIV. Leur deffendons pareillement de se décharger de la nourriture & subsistance de leurs Esclaves en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.

XXV. Seront tenus les Maîtres de fournir à chaque Esclave par chacun an, deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré des Maîtres.

XXVI. Les Esclaves qui ne seront point nourris, vêtus & entretenus par leurs Maîtres, selon que nous l’avons ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre Procureur & mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels & même d’office, si les avis viennent d’ailleurs, les Maîtres seront poursuivis à sa Requête & sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes & traitemens barbares & inhumains des Maîtres envers leurs Esclaves.

Différentes sources nous informent sur le vêtement, l’habitat et la nourriture des esclaves…. Jean-Baptiste Du Tertre (1610-1687) et Jean-Baptiste Labat (1663-1738), missionnaires dominicains, ont décrit leur misérable tenue : pour les hommes, « un méchant caleçon de grosse toile » ; pour les femmes, une chemise et une jupe qui leur descendait jusqu’aux genoux. Le port de chaussures était interdit aux esclaves et aux affranchis. Bien que peu généreux, l’article 25 du Code Noir était rarement respecté. Les enfants, jusqu’à l’âge de quatre ou cinq ans restaient, écrit Du Tertre « nus comme la main » et le plus souvent, le maître se contentait de faire distribuer vers Noël quelques coupons de tissu.

R.P. Jean Baptiste Du Tertre, Histoire générale des Antilles habitées par les Français, 4 volumes, Paris, 1667-1671

Que penser alors des témoignages et des images qui insistent sur le soin apporté par les esclaves à leur tenue vestimentaire ? Des gravures comme les récits des Pères dominicains nous apprennent qu’ils s’efforçaient de s’habiller le plus élégamment possible le dimanche et les jours de fête. Au cours de la semaine, l’esclave portait le vêtement du labeur et le dimanche le vêtement qu’il avait acquis. En fait, la tenue vestimentaire était le reflet des inégalités entre les esclaves. Les domestiques et les commandeurs, l’équivalent des contremaîtres, étaient mieux vêtus que les autres esclaves. Le vêtement soulignait les différences et distinguait esclaves des villes et esclaves des plantations, domestiques et travailleurs de la terre, nouveaux venus et créoles.

Les esclaves logeaient dans des « cases à nègres », expression communément utilisée dans les sources judiciaires et littéraires. Là encore, le maître s’assurait de l’entretien de l’esclave au plus juste prix, que ce fût pour la superficie attribuée pour la construction de la case, les matériaux et le mobilier :

Les cases des Nègres, du moins pour la plupart, sont assez propres. Un des devoirs du commandeur est d’y avoir l’œil. […] On leur donne pour l’ordinaire trente pieds de long sur quinze de large […] On couvre ces maisons avec des têtes de cannes, de roseaux ou de palmiers. On les palissade ou environne avec des roseaux ou des claies pour soutenir un torchis de terre grasse et de bouse de vache sur lequel on passe un lit de chaux. […] Les lits des Nègres ne consistent qu’en deux ou trois planches posées sur des traverses qui sont soutenues par de petites fourches. Ces planches sont quelquefois recouvertes d’une natte avec un billot de bois pour chevet. Quand les maîtres sont un peu raisonnables, ils leur donnent quelques méchantes couvertures ou quelque grosse toile pour se couvrir. […] Le reste de leurs meubles consistent en des calebasses, des couis, des canaris, des bancs, des tables, quelques ustensiles en bois, et, quand ils sont un peu accommodés, en un coffre ou deux pour serrer leurs hardes.

R.P. Jean Baptiste Labat, Nouveau Voyage aux Isles de l’Amérique…6 volumes, Paris, 1722

Il s’agit du nom donné aux Antilles à un récipient formé par la moitié vide et séchée d’une calebasse.

Un canari est une marmite.

À la fin du XVIIIe siècle, à Saint-Domingue sur les grandes plantations, le logement des travailleurs se transforma peu à peu en camp de travailleurs formés de dortoirs. Comme en témoigne l’inventaire de la case d’un vieil esclave ayant travaillé cinquante-six années pour son maître, le mobilier était à l’image de la pauvreté de la construction :

Lors de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, certaines plantations de Saint- Domingue exploitent plus d’un millier d’esclaves qui sont pour la plupart des hommes jeunes venus d’Afrique (bossales). Ces plantations prennent alors une forme concentrationnaire que l’on ne rencontre pas dans les habitations des petites Antilles, ou dans des plantations saint-domingoises moins gigantesques.

Une mauvaise petite table ; un vieux pot de sucrerie pour conserver son eau ; une grosse calebasse pour aller puiser l’eau à la rivière ; un bout de planche appuyée de deux pierres, servant de siège ; quelques pierres servant d’âtre ; un pot, une petite soupière et une cruche en terre ; quatre petites calebasses servant pour boire et pour manger ; un sac de latanier pour presser la farine ; un balai. Dans la chambre à coucher qui n’était pas mieux meublée, on rencontrait : deux planches posées sur deux roches tenant lieu de bois de lit ; deux feuilles de bananier servant de matelas ; deux moitiés de barils pour laver le manioc ; une calebasse percée par le haut, dans laquelle il mettait sa farine de manioc ; enfin un mauvais coffre de bois blanc renfermant deux pantalons de grosse toile, trois vieilles chemises, deux mouchoirs, un chapeau. »

Félix Longin, Voyage à la Guadeloupe, 1818

L’esclave vivant au début du XIXe siècle, n’était guère plus « accommodé » que ses prédécesseurs du temps du Père Labat deux cents ans plus tôt. Seuls les domestiques et les commandeurs avaient accès à des conditions de vie plus décentes.

L’alimentation des esclaves fut qualifiée de « plus grande honte du régime colonial » par l’historien Gabriel Debien. Les distributions de vivres n’assuraient l’alimentation des esclaves que sur certaines plantations, comme le constata avec nombre d’autres le Père Labat à son époque :

Gabriel Debien, Les Esclaves aux Antilles françaises (XVIIe et XVIIIe siècles), Basse-Terre et Fort-de-France, Société d’histoire de la Guadeloupe et Société d’histoire de la Martinique, 1974.

On a vu par ce que j’ai dit de la nourriture, que les maîtres sont obligés de donner à leurs esclaves, qu’ils n’ont pas de quoi faire grande chair. Heureux encore si leurs maîtres leur donnaient exactement ce qui est porté par les Ordonnances du Roi.

R.P. Jean Baptiste Labat, R.P. Jean Baptiste Labat, Nouveau Voyage aux Isles de l’Amérique…6 volumes, Paris, 1722

Le témoignage du Père Labat nous laisse penser que les articles 22 et 24 du Code Noir consacrés à la nourriture des esclaves n’étaient pas respectés, ni pour ce qui concernait la distribution hebdomadaire de manioc, de bœuf salé, de poisson, ni quant à l’interdiction de se « décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves ».

La fréquence des arrêtés, ordonnances et règlements édictés par les administrateurs coloniaux enjoignant aux colons de mettre en culture des parcelles pour permettre de nourrir les esclaves et d’éviter les disettes prouve que ces mesures ne furent pas appliquées par les propriétaires.

Les travaux de Gabriel Debien et de Jean-François Niort, notamment, permettent d’avoir connaissance de la législation postérieure à l’édit de mars 1685.

L’usage s’est peu à peu instauré, à la fin du XVIIe siècle, de donner une portion de terre et une journée (généralement le samedi) pour que l’esclave assure lui-même sa subsistance. Cet usage était satisfaisant pour le maître et pour l’esclave : le premier se déchargeait d’une partie de l’entretien de sa population servile, le second pouvait par son travail subvenir à ses besoins et parfois épargner pour améliorer son ordinaire. Mais, les colons préféraient intensifier les cultures destinées à l’exportation et abandonner aux esclaves des terres de médiocre qualité que ceux-ci devaient cultiver pendant leurs périodes de repos.

Il est difficile de calculer précisément la ration calorique des esclaves, mais les travaux de Franz Tardo-Dino nous apprennent que

plus que les épidémies, les maladies, les grandes responsables de la pitoyable condition de l’esclave furent les disettes, conséquences du manque de réserves, de l’imprévoyance, de la mauvaise surveillance et de l’avarice des colons.

Franz Tardo-Dino, Le collier de servitude. La condition sanitaire des esclaves aux Antilles françaises du XVIIe au XIXe siècle, éd. Caribéennes, 1985.

Résister

XXXIII. L’Esclave qui aura frappé son maître, ou la Femme de son Maître, la Maîtresse, ou leurs enfans, avec contusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.

XXXIV. Et quant aux excès & voies de fait, qui seront commis par les Eſclaves, contre les personnes libres, voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort s’il y échet.

XXXV. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs & vaches, qui auront été faits par les Esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.

XXXVI. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne de Sucres, poix, magnoc, ou autres légumes, faits par les Esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s’il y échet, les condamner d’être battus de verges par l’exécuteur de la Haute-Justice, & marqués d’une fleur de Lys.

XXXVIII. L’Esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son Maître l’aura dénoncé en Justice, aura les oreilles coupées & sera marqué d’une fleur de Lys sur une épaule, & s’il récidive un autre mois, à compter pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, & sera marqué d’une fleur de Lys sur l’autre épaule, & la troisième fois, il sera puni de mort.

La fuite fut l’une des formes les plus fréquentes de résistance.

Le ministère attendait des colons que des parcelles de terre soient consacrées aux cultures vivrières. De petits propriétaires s’y consacrèrent (petits Blancs ou affranchis), mais les propriétaires d’habitations sucrières préféraient consacrer les meilleures terres aux cultures destinées à l’exportation (canne, café …)

L’attitude des esclaves face à leur condition fut très diverse. Certains se résignèrent ou s’accommodèrent pour améliorer leur condition matérielle, ce d’autant qu’avant la fin du XVIIIe siècle, la suppression du système esclavagiste n’était pas envisagée. Toutefois, dès les premiers temps, des individus esclavisés s’efforcèrent de nuire aux intérêts de ceux qui les avaient achetés. La résistance contre l’ordre et la rentabilité du système esclavagiste a pris des formes très diverses : le refus de l’alimentation, la mutilation, le suicide, la tentative d’avortement, le ralentissement ou le sabotage du travail, les coups ou insultes au commandeur, la tentative d’empoisonnement de bétail ou de maîtres, l’incendie des champs de cannes, la fuite, etc… Le chant, la danse ou le travail pendant son temps libre permettait de préserver une partie de l’héritage africain, mais n’était pas nécessairement contraire aux intérêts des maîtres.

« Il y eut des marrons dès qu’il y eut des esclaves. […] Le Père Du Tertre cite, dès 1639, une évasion d’esclaves assez considérable pour inquiéter l’île. […] Tout le monde a entendu parler du fameux arrêté du conseil de la Martinique, en date du 13 octobre 1671, qui permettait aux habitants de faire couper le jarret à ceux de leurs nègres pris en récidive d’évasion. L’édit de 1685, connu sous le nom de Code Noir, trouva le moyen bon. […] On ferait presque un volume avec les dispositions réglementaires, les arrêtés de police, les actes des autorités locales et métropolitaines rendus au sujet de la fuite des esclaves ou contre ceux qui les cachaient, appelés par les décrets du nom de receleurs. »

Victor Schœlcher, Des Colonies françaises : abolition immédiate de l’esclavage, Paris, 1842.

La plupart des esclaves déportés d’Afrique étaient des agriculteurs ou des éleveurs. Ils ont, par exemple, contribué à l’introduction de la culture du riz en Amérique. Le « jardin créole » est le résultat d’un syncrétisme associant des pratiques héritées des Caraïbes et des Africains.

Les esclaves avaient maintes raisons de s’échapper : aspiration à la liberté, inadaptation du nouveau venu, crainte de châtiments, mauvais traitements et injustices, insuffisance de nourriture, espoir de retrouver un être cher… Les motifs étaient les mêmes pour les hommes et les femmes. Alors qu’au XVIIe siècle celles-ci suivaient leur compagnon, elles furent peu nombreuses au XVIIIe siècle à partir en couple ou en groupe avec des hommes. Les femmes esclaves préféraient se réfugier dans les villes où certaines se faisaient passer pour libres. Elles furent toujours moins nombreuses à fuir que les hommes : parmi les 14 845 esclaves décrits dans les 10 860 annonces de fuite publiées entre 1766 et 1790 par le principal journal de Saint-Domingue, les Affiches américaines, 12 377 concernent des hommes et 2407 des femmes soit 16% de l’ensemble des annonces.

Voir le site sur le marronnage dans le Monde atlantique : http://www.marronnage.info/fr/accueil.php

Les plus nombreux à fuir étaient les esclaves africains récemment arrivés sur le continent américain. Mais ils étaient aussi les plus facilement repris, car ils ne connaissaient ni le pays ni sa langue. Les esclaves créoles étaient moins nombreux que les esclaves africains à affronter la rudesse de la survie en forêt ou dans les montagnes. Lorsque le marron créole était un « nègre à talent », il trouvait à se louer comme travailleur dans les villes. Lorsqu’il fuyait sans savoir où aller, il pouvait passer quelque temps caché à proximité de la plantation, rejoindre une bande, trouver refuge dans une ville ou passer d’une colonie à une autre. Les départs clandestins pour une autre île existèrent dès le XVIIe siècle et se multiplièrent après l’abolition de l’esclavage dans les colonies britanniques à partir de 1833.

Par exemple, des esclaves guadeloupéens pouvaient rejoindre la Dominique où l’esclavage fut aboli en 1833 et où la faible occupation permettait avant l’abolition d’échapper au travail de la canne. Des esclaves de la partie française de Saint-Domingue fuyaient vers la partie espagnole de l’île.

Les châtiments des bandes de marrons capturés étaient terrifiants. Publics, ils avaient pour objectif de frapper de stupeur les autres esclaves. En 1796, William Blake (1757-1827) composa des gravures massivement diffusées en Europe et en Amérique pour souligner l’atrocité de la répression : la plus connue figure l’un des chefs marrons qui, suspendu à un croc de boucherie, mit trois jours à mourir. Ces gravures furent réalisées à partir du récit et des dessins du capitaine Jean-Gabriel Stedman qui avait participé à la campagne contre les marrons du Surinam. On connaît aussi les tortures infligées aux fugitifs : fouet, mutilations, mort sur le bûcher, sur la roue, par pendaison. Ces sinistres procédés font écho à l’article 38 du Code Noir et au fameux texte de Voltaire (Candide, Chapitre 19, 1759) » : « C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe […]. »

Les archives des Petites Antilles font régulièrement état, après la répression d’une première bande de marrons à Saint-Christophe dès 1639, de bandes de marrons qui perturbaient et parfois menaçaient les « habitations ». À la Martinique, vers 1665, la première bande importante aurait rassemblé plus de quatre cents personnes qui se dispersaient en petits groupes pour voler, pendant la nuit, armes et nourriture.

Aujourd’hui, Saint Kitts et Nevis au nord de la Guadeloupe.

À la Guadeloupe, en 1726, plus de six cents marrons auraient formé quatre bandes qui envoyaient des détachements de soixante à quatre-vingts hommes pour piller les « habitations ». Entre 1776 et 1832, une communauté marronne, la bande des Kellers, vécut dans les forêts du centre de la Guadeloupe. Les marrons cultivaient manioc, ignames et bananiers. Ils échangeaient avec des esclaves de petits objets de leur fabrication contre des outils ou de la nourriture volés dans les habitations.

L’estimation du nombre d’esclaves marrons reste problématique, car les allégations des gouverneurs étaient probablement grossies par la peur. Se posait, en effet, la question du ravitaillement. Ces bandes ne se réunissaient probablement que les jours d’attaque et de pillage. Le reste du temps, elles étaient disséminées en très petits groupes.

À Saint-Domingue, les bandes de marrons furent nombreuses et leur présence continuelle. L’arrière-pays, longtemps inhabité, leur servit d’asile puis, lorsque ces terres furent occupées au XVIIIe siècle par les plantations de café, le principal refuge devint la région montagneuse, à la frontière de la partie espagnole de l’île.

L’immense forêt amazonienne et la faiblesse du peuplement européen des Guyanes favorisèrent la création de communautés marronnes qui sont à l’origine de peuples qui existent encore de nos jours. Au Surinam, colonie hollandaise depuis 1674, des fugitifs s’installèrent à la lisière de la forêt. Les Boni, du nom du chef marron Boni Bokilifu, paralysèrent la colonie entre 1772 et 1776. Face à la violence de la répression, ils cherchèrent refuge le long des fleuves de la Guyane française. À l’instar des autres groupes de marrons, ils vécurent en marge du système colonial. En 1860, un traité signé par les gouverneurs du Surinam et de la Guyane française reconnut l’indépendance des Boni et leur attribua un territoire.

Le gouverneur du Surinam fit appel à la métropole qui leva contre eux une armée de 1 200 soldats. Jean-Gabriel Stedman, jeune officier de 24 ans, participa de 1772 à 1777 à la guerre livrée contre les marrons et en fit un récit illustré de gravures : Voyage à Surinam et dans l’intérieur de la Guyane, … avec une collection de 44 planches, A Paris chez F. Bruisson, an VII de la République.

Moomou Jean (dir.), Sociétés marronnes des Amériques, Mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècle, Ibis Rouge, 2015.

Sans entrer dans les controverses historiographiques et mémorielles sur l’interprétation de la signification de l’édit de mars 1685, il me semble important dans un contexte marqué par la persistance du racisme, dont l’esclavage fut une des matrices essentielles, de contribuer, comme pour toute leçon d’histoire à la formation de l’esprit critique des élèves. La mise en relation d’extraits du Code Noir avec d’autres sources devrait ainsi permettre de comprendre l’importance et les limites d’un texte juridique isolé qui, rédigé sous le règne de Louis XIV, resté en vigueur jusqu’en 1848, est devenu le symbole de la monstruosité de l’esclavagisme colonial.

Bibliographie

- Coquery-Vidrovitch Catherine et Mesnard Éric, Être esclave Afrique-Amériques XVe-XIXe siècle, La Découverte, 2013 (édition en coll. de poche, 2019).

- Debien Gabriel, Les Esclaves aux Antilles françaises (XVIIe et XVIIIe siècles), Basse-Terre et Fort-de-France, Société d’histoire de la Guadeloupe et Société d’histoire de la Martinique, 1974.

- De Castelnau-l’Estoile Charlotte, Pascoa et ses deux maris. Une esclave entre Angola, Brésil et Portugal au XVIIe siècle, PUF, 2019.

- Dorigny Marcel et Gainot Bernard, Atlas des esclavages, Autrement, nouvelle édition augmentée, 2013.

- Le Glaunec Jean-Pierre, Esclaves mais résistants, Karthala et CIRESC, 2021.

- Mesnard Éric et de Suremain Marie-Albane (dir.), Enseigner les traites, les esclavages, les abolitions et leurs héritages, Karthala, CIRESC, 2021.

- Moomou Jean (dir.), Sociétés marronnes des Amériques, Mémoires, patrimoines, identités et histoire du XVIIe au XXe siècle, Ibis Rouge, 2015

- Niort Jean-François, Le Code Noir. Idées reçues sur un texte symbolique, Le Cavalier bleu, 2015.

- Régent Frédéric, Gonfier Gilda, Maillard Bruno, Libres et sans fers Paroles d’esclaves français, Fayard, 2015.

- Rogers Dominique (dir.), Voix d’Esclaves. Antilles, Guyane et Louisiane françaises, XVIIIe-XIXe siècles, Karthala, 2015.

- Roy Michaël, Textes fugitifs. Le récit d’esclave au prisme de l’histoire du livre, ENS éditions, 2018.

- Tardo-Dino Franz, Le collier de servitude. La condition sanitaire des esclaves aux Antilles françaises du XVIIe au XIXe siècle, éd. Caribéennes, 1985.

Sitographie

- Site « le marronnage dans le Monde atlantique » : http://www.marronnage.info/fr/accueil.php

- Site « Les abolitions de l’esclavage » : ce site du Ministère de la Culture offre chronologie, bibliographie, glossaire, biographies et de nombreux documents sur les combats contre l’esclavage, colonial et sur les abolitions : http://lesabolitions.culture.fr/

- http://education.eurescl.eu/index.php/fr/ : ce site propose des ressources pédagogiques pour enseigner traites, esclavages et leurs abolitions, ainsi que des réflexions sur les enjeux et débats que l’enseignement de ces questions sensibles peut susciter.

- https://histoire-image.org/fr/hors-series/histoire-esclavage : le site l’histoire par l’image (1643-1945) propose 17 dossiers consacrés à l’histoire de la traite, de l’esclavage, des résistances et des abolitions.

Pour citer cet article

Éric Mesnard, « Le Code Noir. Défis de l’enseignement de l’histoire des esclaves à partir d’un texte juridique », RevueAlarmer, mis en ligne le 21 novembre 2021, https://revue.alarmer.org/le-code-noir-defis-de-lenseignement-de-lhistoire-des-esclaves-a-partir-dun-texte-juridique/