Danger sanitaire que font peser sur l’humanité tout entière les habitudes alimentaires et les espèces sauvages de la Chine, à l’heure de son intégration toujours plus complète au reste du monde ; peur d’une instrumentalisation politique et économique de la crise sanitaire, alors que la pénurie de masques rend l’Occident plus dépendant que jamais d’un gouvernement chinois dont on souligne à loisir le manque de franchise et la duplicité : l’épidémie de COVID-19 que traverse le monde en ce printemps 2020 réactive plusieurs des hantises qui, depuis le XIXe siècle, accompagnent l’intensification des rapports entre la Chine et le monde. Ces hantises que, depuis le tournant du XXe siècle, on a pris l’habitude de désigner du nom de « péril jaune ».

Dans le « Fragment d’histoire future » qu’il publie en 1896, le sociologue Gabriel Tarde s’imagine l’histoire d’une humanité ayant dû, en l’an 2489, se réfugier sous terre pour échapper à une nouvelle ère glaciaire. La vie, progressivement, s’organise et, quelque 194 ans plus tard, un « hardi perforateur » découvre, en creusant une galerie nouvelle, « une petite tribu de Chinois fouisseurs » qui, eux aussi, ont eu à temps l’idée de se blottir sous terre :

« Au lieu de se borner comme nous à l’exploitation des mines de cadavres d’animaux, ils se livraient, sans la moindre vergogne, à l’anthropophagie atavique, ce qui, vu les milliards de Chinois détruits et ensevelis sous la neige, leur permettait de donner carrière à leur salacité prolifique. […] Or, à la vue d’une telle atrophie cérébrale, qu’ont fait nos colons ? Plusieurs ont proposé, il est vrai, d’exterminer ces sauvages qui pourraient devenir dangereux par leur astuce et par leur nombre […]. D’autres, de les réduire en esclavage ou en domesticité, pour se décharger sur eux de tout travail pénible. Mais ces deux avis ont été rejetés. On a essayé de civiliser, d’apprivoiser ces cousins pauvres, ces parents éloignés ; et, quand on a eu constaté l’impossibilité d’y réussir, on a soigneusement rebouché la cloison séparative. »

Peu importent les termes employés pour la nommer : le péril jaune, c’est cette crainte. La conviction qu’à détruire le mur qui les séparait de l’Extrême-Orient, les Occidentaux ont éveillé un danger, libéré une force qui, à moins de rétablir le mur, menace de les emporter. Peut-être l’expression n’apparaît-elle qu’à l’extrême fin du XIXe siècle, avec la gelbe Gefahr allemande, mais la peur, elle, est ancienne, et croît, depuis les années 1840, à mesure d’abord que se renforcent les relations avec une Chine jusqu’alors fermée aux étrangers.

Théophile de Ferrière Le Vayer – alors qu’il accompagne en Chine, comme premier secrétaire de la légation, la mission Lagrené venue signer à Whampoa un traité inégal qui assure à la France les mêmes avantages qu’a obtenus la Grande-Bretagne avec le traité de Nankin – prophétise déjà le revers dangereux de cette ouverture de la Chine à laquelle il contribue pourtant : « dans quelques siècles la terre sera inondée de Chinois ». Ce sont les émigrés chinois qu’il rencontre tout le long du chemin, à partir du canal de Suez, qui font naître en lui cette crainte :

« à Bourbon, à Maurice, dans l’Inde, dans l’archipel Indien, dans la Malaisie, aux Philippines, et partout ils conservent indélébiles, malgré les croisements, malgré les distances, le type physique de leur race et le caractère moral de leur nation. […] Le type chinois se transmet de génération en génération, malgré le mélange du sang, avec une persistance extraordinaire et les mœurs ou les usages, conservés par une inaltérable tradition, ne se modifient nullement par le contact avec les usages et les mœurs des autres peuples. Joignez à ce fait l’incroyable fécondité de l’espèce, son aptitude à vivre et à se développer sur toutes les terres et dans tous les climats et vous arriverez à cette pensée plus ou moins grotesque que dans quelques siècles la terre sera inondée de Chinois. Et cette pensée pourrait bien devenir une réalité. »

D’emblée, ce péril qu’on a fini par dire jaune articule à des spécificités raciales asiatiques un risque d’invasion. De contagion, aussi. Les tableaux de ses opérations les plus spectaculaires, réalisées par le peintre cantonais Lam Qua, que le médecin-missionnaire Peter Parker expose aux États-Unis et en Europe au début des années 1840, alimentent bientôt l’idée que les maladies en tous genres prolifèrent en Chine, avec une ampleur inégalée. On soupçonnait déjà la variole d’une origine chinoise : on ne tarde pas à accuser la Chine, « homme malade de l’Asie », d’être aussi le berceau du choléra, de la peste, et l’on souligne avec horreur combien y prévalent la lèpre comme les vers intestinaux. Il faut dire que le terreau était favorable alors pour des théories du genre. Dans un contexte de fermeture du pays, les naturalistes du début du siècle s’imaginaient volontiers cette Chine inaccessible peuplée d’espèces inconnues, et les médecins ne font que décliner sur le plan pathologique cette richesse fantasmée. Surtout, cette couleur jaune qu’au cours du XVIIe siècle on associe de plus en plus systématiquement aux races asiatiques charrie avec elle – notamment sous la forme latine luridus – des connotations morbides. Ajoutez enfin l’exceptionnelle densité des villes côtières où accostent les voyageurs occidentaux, et se dessine vite cette image, devenue familière, de la fourmilière humaine, dont les masses menaçantes risquent à tout moment de se répandre dans le monde entier.

Encore fallait-il, pour que ces craintes diffuses prennent le tour d’un véritable péril, que l’émigration chinoise devienne massive, qu’en principe l’empire interdisait formellement – même si la diaspora chinoise était bien implantée déjà, en Asie du Sud-Est et au-delà. C’est chose faite avec l’essor de l’engagisme. L’embauche de coolies chinois, expérimentée dès 1806 à Trinidad par les Britanniques pour anticiper l’abolition prochaine de la traite puis de l’esclavage, se généralise dans la seconde moitié du siècle, à destination notamment du Pérou, de l’Australie, de l’Océanie, de la Californie et de Cuba. Les conditions effroyables de transport, de vie et de travail – que plusieurs historiens n’hésitent pas à comparer à celles que connaissent, à la même époque et souvent sur les mêmes plantations, les esclaves africains – suscitent à partir des années 1870 les condamnations du gouvernement chinois comme de l’opinion occidentale. Les critiques, toutefois, visent aussi les coolies : ils apporteraient avec eux leurs maladies et leurs vices – l’opium surtout, que les fumeries chinoises diffusent en Californie aussi bien qu’à Londres, alimentant à la fin du siècle les craintes de dégénérescence raciale. La sobriété, enfin, de leur mode de vie, rattachée comme il se doit à des spécificités raciales supposées, en fait sur le marché de l’emploi une concurrence terriblement déloyale. À tel point que des voix s’élèvent bientôt pour chasser ces intrus – dont il ne faut pas oublier pourtant qu’une proportion non négligeable étaient raflés, contre leur gré, par des intermédiaires chinois, avant d’être réduits en quasi-esclavage à l’autre bout du monde. « Au lieu de s’efforcer d’obtenir l’ouverture de la Chine, la diplomatie européenne devrait travailler à la fermer », remarque déjà le marquis de Moges à l’occasion de la mission diplomatique du baron Gros qui le conduit en Chine au beau milieu de la deuxième guerre de l’opium. Et le marquis d’énumérer les mesures que partout on commence à prendre pour juguler l’afflux de main-d’œuvre chinoise :

« À Victoria, dans la Nouvelle-Galles du Sud, le parlement a voté un bill, the Chinese emigration act, pour diminuer l’émigration. […] À San Francisco, une capitation de cinquante dollars est imposée à tous les Chinois qui débarquent ; de plus, ils sont soumis exceptionnellement à une taxe mensuelle de six dollars par personne. La Nouvelle-Zélande les rejette entièrement : un meeting a déclaré ennemi public quiconque faciliterait l’introduction des coolies chinois. Enfin, rien ne diminuant l’affluence de la population chinoise vers les terrains aurifères, et la race jaune menaçant de dépasser sous peu d’années en nombre et en richesse la race blanche dans ces parages, la législature de Californie vient, dit-on, de prohiber formellement à l’avenir l’introduction à San-Francisco d’immigrants chinois. »

C’est aux États-Unis que ces mesures restrictives prennent la forme la plus célèbre : le 6 mai 1882, le gouvernement ne trouve pas d’autre solution aux violences sinophobes que de suspendre, par le Chinese Exclusion Act, toute arrivée de travailleurs chinois sur le sol américain. Notons que la question se pose jusqu’en Chine : dans les concessions aussi, où ils ambitionnent de créer des réduits occidentaux, à l’abri des dangers et des nuisances de la Chine, les résidents militent fréquemment pour le contrôle ou l’interdiction des installations chinoises et interdisent aux Célestes quelques espaces protégés, dont le jardin public de Shanghai – interdit aux chiens et aux Chinois – est devenu l’exemple emblématique.

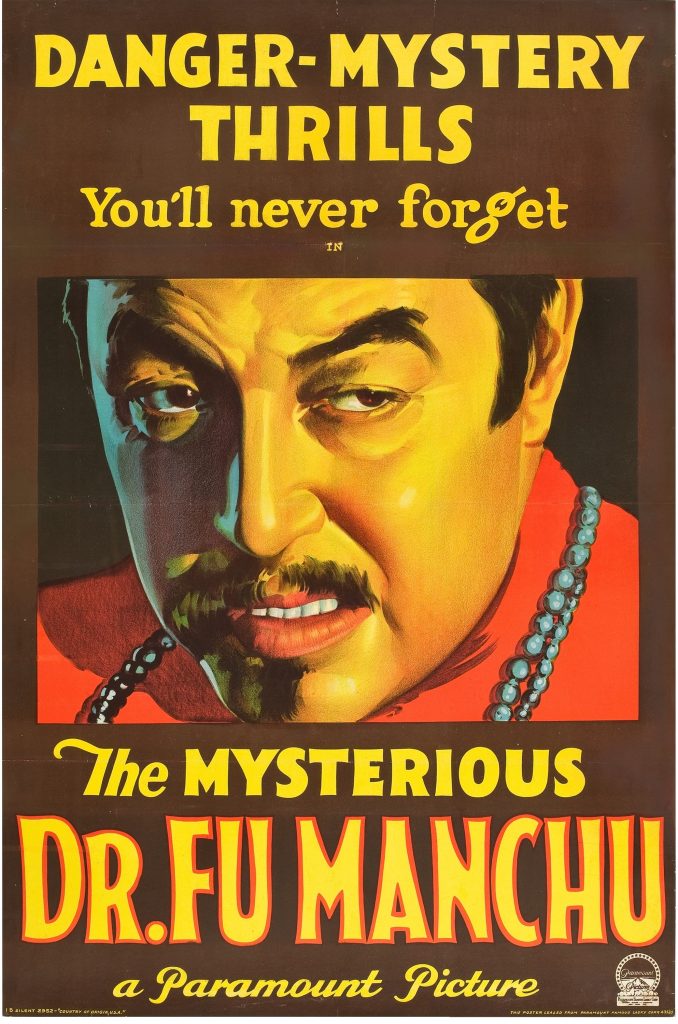

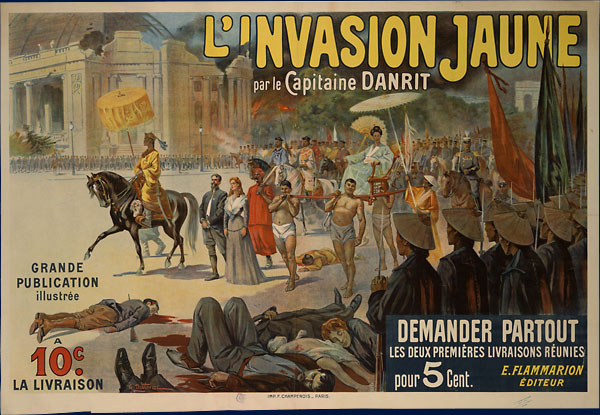

L’emprise mondiale de ces diasporas est porteuse, enfin, d’une autre peur : celle du complot chinois. La fascination pour les sociétés secrètes, les triades chinoises, combinée au stéréotype ancien de l’impassibilité céleste qui fait imaginer sous le calme des visages les pensées les plus sombres, ainsi qu’à cette cruauté chinoise qu’auraient incarnée les Boxers en 1900, finit par accoucher de cette paranoïa qu’un nom résume : Fu Manchu. Le personnage inventé en 1912 par le romancier britannique Sax Rohmer, qui fomente dans l’ombre des conspirations mondiales, prolonge jusqu’aux années 1950 l’âge chinois du péril jaune, à une époque pourtant où un autre pays tend à éclipser la Chine dans cette géographie des peurs : le Japon. La modernisation accélérée du pays, à partir de la restauration Meiji enclenchée en 1868, les victoires qu’il remporte successivement contre la Chine en 1895 et contre la Russie dix ans plus tard, et l’essor enfin que connaît son impérialisme agressif jusqu’au paroxysme de la Seconde Guerre mondiale reconfigurent la peur jaune en même temps qu’ils la réorientent vers le Soleil Levant. À l’âge de la rébellion Boxer et de l’impérialisme japonais, le péril jaune n’est plus tant la crainte des dangers sanitaires, économiques et raciaux de la cohabitation entre Blancs et Jaunes, que celle d’un déferlement soudain, militaire et violent. C’est cette peur qui, à la fin du XIXe siècle, nomme véritablement le « péril jaune » : l’empereur Guillaume II aurait parlé le premier de gelbe Gefahr pour mobiliser tous les souverains d’Europe contre le danger d’une alliance sino-japonaise dirigée contre l’Occident. Dans L’Invasion jaune qu’il publie en 1909, Émile Driant articule ce péril au complot juif, que le Protocole des Sages de Sion a popularisé cinq ans plus tôt ; et c’est explicitement la « Sphère de coprospérité de la grande Asie orientale », établie par le Japon pendant la guerre, qui inspire à partir de 1946 à Edgar P. Jacobs les trois tomes de son Secret de l’Espadon, où Blake et Mortimer se dressent contre les ambitions de conquête planétaire du menaçant « Empire Jaune ».

Capitaine Danrit, dessin de Georges Dutriac, Paris, Flammarion, 1905,

BnF, Estampes et Photographie.

L’effondrement du Japon à l’issue de la Seconde Guerre mondiale et la durable alliance rassurante qu’il noue, dès lors, avec les États-Unis contribuent toutefois, dans la seconde moitié du XXe siècle, à un retour progressif du péril jaune vers sa Chine originelle. Sur un mode détourné, Gremlins réactive en 1984 un certain nombre de motifs hérités du XIXe siècle : le « mogwaï » (« mauvais esprit », en chinois) que Randall Peltzer achète pour son fils dans la Chinatown new-yorkaise n’est-il pas l’une de ses créatures mystérieuses que recèle la faune du Céleste Empire ? D’autant que le danger de Gizmo réside en sa capacité à se multiplier à un rythme incontrôlable, et que l’opposition entre le visage impassible des Célestes et leurs pensées obscures se rejoue manifestement dans le contraste entre l’aspect inoffensif du mogwai, et la cruauté débridée de ses rejetons – lesquels, dans une scène coupée au montage, dévoraient d’ailleurs le chien de la famille… Surtout, comme le veut depuis les années 1840 la paranoïa qui accompagne comme son ombre l’ouverture de l’Asie, ce sont les Occidentaux qui s’exposent eux-mêmes au danger : c’est Randall qui ouvre à Gizmo les portes de son foyer, à l’insu même du vendeur qui – pas plus que le gouvernement des Qing pour les coolies – ne désirait le voir partir, et le mogwaï n’est pas plus coupable des dommages qu’il cause dans un monde qui n’est pas fait pour lui, que les travailleurs chinois n’étaient jugés responsables de l’avantage économique que leur conférait la sobriété raciale de leur mode de vie. Il n’est jusqu’aux solutions trouvées qui ne transposent le Chinese Exclusion Act : le vendeur chinois finit par retrouver Gizmo et l’emporter loin de la société occidentale, pour leur intérêt mutuel.

Pourquoi cette rhétorique, issue du péril jaune économique, resurgit-elle ainsi au cœur des années 1980 ? C’est le voisin de la famille Peltzer qui donne, sans doute, la clé du film lorsque son tracteur, américain, tombe en panne et qu’il accuse les pièces d’importation étrangère qui en sabotent la mécanique : le terme de « gremlins » est d’abord mentionné pour qualifier ces pièces importées, à une époque où l’Asie, et notamment la Chine, devient l’atelier du monde. C’est sans surprise que ce nouveau réveil, après l’engourdissement maoïste, ressuscite les peurs qu’avait suscitées déjà l’ouverture de la Chine au siècle précédent. Alain Peyrefitte assume d’ailleurs parfaitement ce goût de déjà vu lorsqu’en 1973, pour intituler l’essai qu’il consacre à la Chine, il reprend la prophétie qu’aurait faite Napoléon Ier depuis son île de Saint-Hélène, en prenant connaissance des ambassades britanniques parties ouvrir la Chine : Quand la Chine s’éveillera… le monde tremblera. Cette peur, nourrie par le miracle asiatique, trouve aujourd’hui dans la politique économique offensive menée par Xi Jinping de quoi nourrir ses fantasmes anciens. Les accords commerciaux que concèdent à la Chine, tout le long des Nouvelles Routes de la Soie, et jusqu’en Italie, en Afrique et en Amérique latine, les pays du monde entier, réactivent une paranoïa ancienne : le monde vulnérable s’expose lui-même, sans y prendre garde, au péril chinois.

Cette impression de continuité, depuis les prophéties de Napoléon et de Théophile de Ferrière Le Vayer jusqu’aux Nouvelles Routes de la Soie, ne doit pas faire oublier, pourtant, que le péril jaune, depuis deux siècles, change sans cesse de forme, qu’il ne vise pas toujours les mêmes cibles, pas plus qu’il ne mobilise les mêmes registres argumentatifs. Derrière l’idée générique qui lui sert de fil rouge, que le danger viendra d’Asie, les peurs auxquelles s’arrime le péril jaune cohabitent, se succèdent, évoluent. Le reflux des théories raciales a fait passer au second plan les spécificités corporelles qui expliquaient au XIXe siècle le danger sanitaire, démographique et économique des Chinois, mais on en conserve malgré tout certains vestiges. On ne s’intéresse plus guère à la forme originale que prendraient en Chine les maladies, mais on persiste à stigmatiser le mode de vie des Chinois — leur alimentation notamment — qui, dans un monde sans cesse plus interconnecté, ferait peser sur l’humanité tout entière un danger permanent. Le stéréotype de l’impassibilité chinoise demeure, sans qu’on l’explique par le défaut de nerfs qui l’étayait en 1900, et la persistance raciale des traits chinois, en dépit des climats et des croisements, qui avait fait craindre à certains esprits hantés de peurs de dégénérescences que le monde entier ne devienne chinois un jour, ne persiste guère que sur un registre humoristique, qui la désamorce en la perpétuant. Tel le sketch Les Vacances où, en 1980, Coluche n’oubliait pas, dans la liste des préjugés xénophobes qu’il endossait parodiquement pour l’occasion, celui du péril jaune : « Dans un œuf y’a du blanc et du jaune. Et bah quand on mélange, y reste plus que du jaune, hein ! » Si la méfiance ancienne pour la Chine et l’Extrême-Orient conserve, depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle, une véritable actualité, le péril jaune est devenu, aussi, une référence datée, l’indice de craintes disparues, que l’on contemple aujourd’hui avec le même regard que le casque colonial de Tintin dans ses aventures au Congo. Cette ambiguïté du péril jaune, l’épisode « Le banquier aveugle » (2010) de la série télévisée Sherlock Holmes l’illustre parfaitement. À mi-chemin de l’Angleterre victorienne dont le détective de Sir Conan Doyle est originaire, et du monde contemporain où le transpose la série, le complot que trame, en complicité avec Moriarty, l’organisation chinoise du « Lotus noir » rappelle en filigrane ce monde disparu qu’incarne Sherlock Holmes, en même temps qu’il trouve un écho dans les peurs renouvelées qui se nouent aujourd’hui autour de la Chine. Méfiance ancienne et peurs nouvelles : c’est cette combinaison qui fait, depuis deux siècles, la persistance du péril jaune.

Sources

- COLUCHE, « Les Vacances », 1980.

- DANRIT Capitaine [Émile Driant], L’Invasion jaune, Paris, Flammarion, 1909.

- DANTE Joe , Gremlins, 1984.

- DE FERRIERE LE VAYER Théophile, Une ambassade française en Chine. Journal de voyage, Paris, Amyot, 1854.

- JACOBS Edgar P., Le Secret de l’Espadon, Bruxelles, Les Éditions du Lombard, 1946-1949.

- LYN Euros, « The Blind Banker », Sherlock Holmes, saison 1, épisode 2, 2010.

- DE MOGES Marquis, Souvenirs d’une ambassade en Chine et au Japon en 1857 et 1858, Paris, Hachette, 1860.

- TARDE Gabriel, « Fragment d’histoire future », Revue française de sociologie, 1970, 11/4, p. 467-487

Orientation bibliographique

- FRAYLING Christopher, The Yellow Peril : Dr Fu Manchu and the Rise of Chinaphobia, London, Thames and Hudson, 2014.

- HEINRICH Larissa N., The Afterlife of Images. Translating the Pathological Body between China and the West, Durham / London, Duke University Press, 2008.

- LOVELL Julia, La Guerre de l’Opium, 1839-1842, [2011], Paris, Libella, 2017.

- PAVE François, Le Péril jaune à la fin du XIXe siècle, fantasme ou inquiétude légitime ?, thèse de doctorat d’histoire contemporaine, Université du Maine, 2011

Pour citer cet article

Clément Fabre, « Le péril jaune », RevueAlarmer, mis en ligne le 24 avril 2020, https://revue.alarmer.org/le-peril-jaune/