Une galerie d’art noir dans le désert d’Arizona

En mai 1943, alors que les États-Unis sont en guerre depuis une quinzaine de mois, une exposition d’art africain-américain a lieu dans le désert d’Arizona, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière mexicaine, dans un cadre bien improbable : le club des officiers noirs de Fort Huachuca, un camp militaire sur lequel vient d’arriver pour s’entraîner la 92ème division d’infanterie, une des deux plus grosses unités noires de l’armée. Le commandant du camp, un Blanc, ancien de l’académie militaire de West Point, le colonel Edwyn Hardy a été chargé de veiller à la mise en œuvre de la ségrégation la plus stricte dans cet unique fort entièrement noir du pays, à l’exception de ses commandants – ailleurs, Blancs et Noirs s’entraînent côte à côte selon la doctrine du « séparés mais égaux ». Bien qu’issu de Virginie et pétri par les conceptions racistes du sud et de l’armée, Hardy souhaite que les relations entre officiers supérieurs blancs et officiers et soldats noirs sur le camp se passent le moins mal possible. Il cherche à inspirer aux commandants blancs en charge de l’entraînement le respect des hommes, au moins formel et langagier, à organiser les loisirs et la sexualité des Africains-Américains pour éviter que naissent des tensions dans la bourgade voisine de Fry, et même à développer une forme de culture noire qui rende acceptable aux soldats noirs leur confinement forcé et ségrégué en Arizona, très loin de leur communauté d’origine et de la vie civile dont ils avaient l’habitude.

U.S. Army photograph. Courtesy of the Fort Huachuca Museum

Le commandant Hardy a eu connaissance de la politique de soutien fédéral à l’art africain-américain imaginé par le New Deal, à la fois comme moyen de remettre au travail des artistes touchés par le chômage et d’encourager une forme originale et distincte d’expression de la culture noire. Ce soutien s’est joué dans le cadre d’une politique artistique plus large mise en œuvre par la Works Progress Administration (WPA), accordant une attention toute particulière et inédite aux productions littéraires, théâtrales, photographiques, sculpturales et picturales des Africains-Américains. Dans une certaine mesure, ce soutien artistique a tenu lieu de substitut à une politique de droits civiques et de lutte contre le lynchage que le New Deal ne parvenait pas à mettre en œuvre en raison du rôle central des démocrates du sud racistes dans la coalition électorale qui avait conduit Franklin Delano Roosevelt au pouvoir . Le programme artistique noir du Federal Arts Project (FAP) a permis de prolonger dans un cadre institutionnel l’affirmation d’une identité artistique spécifique, avec ses motifs, son répertoire et ses références propres, qui a eu lieu lors de la Harlem Renaissance, ce moment de révolution artistique et intellectuelle qui s’est déployé à New York et a exalté la puissance et la beauté du « New Negro » . Dans les années 1930, le FAP a notamment passé commande à de nombreux artistes africains-américains de peintures murales destinées à des lieux publics – ainsi la fresque Aspects of Negro Life réalisée par Aaron Douglas pour le Schomburg Center, annexe de la New York Public Library, à Harlem en 1934 : une histoire épique des Noirs en quatre panneaux, de l’Afrique à l’émancipation urbaine par le jazz, dans une tension entre primitivisme et modernisme. Douglas a aussi réalisé un cycle de fresques pour le Hall of Negro Life au sein de l’exposition du centenaire de la création du Texas en 1936 : Aspiration est le quatrième et dernier panneau d’une série qui retrace la contribution des Noirs au pays depuis l’esclavage, exaltant le pouvoir de transformation de l’éducation pour les Africains-Américains.

Voir Lauren Rebecca Sklaroff, Black Culture and the New Deal : The Quest for Civil Rights in the Roosevelt Era, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2009.

Sur la Harlem Renaissance, voir notamment Ann Douglas, Terrible Honesty : Mongrel Manhattan in the 1920s, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1996 ; Nathan Irvin Huggins, Harlem Renaissance, Oxford University Press, 2007 ; et Cary Wintz, Black Culture and the Harlem Renaissance, College Station, Texas A&M University Press, 1997.

Peut-être est-ce par l’intermédiaire de Lew Davis, un artiste muraliste d’Arizona qui a lui-même réalisé plusieurs commandes pour la WPA à la fin des années 1930, que le colonel Hardy a connu ce travail et été sensibilisé au potentiel émancipateur de l’art pour les Africains-Américains lorsqu’il décide de créer à Huachuca ce qui s’apparente à une galerie d’art noir comme il en existe peu d’autres dans le pays. Avec l’aide de Holger Cahill, directeur national du FAP, une des personnalités-clés de la démocratisation des arts, il sélectionne les œuvres de trente-sept artistes africains-américains pour les exposer dans le club des officiers noirs de Fort Huachuca, appelé Mountainview Club. Quatre-vingt-six œuvres, parmi les plus marquantes réalisées dans le cadre des commandes du FAP, se retrouvent accrochées dans ce club dont l’existence entérine sur le camp la politique militaire de ségrégation, pratiquée même au niveau des officiers. Dans l’armée comme dans la société sudiste, l’égalité de rang ne doit pas pouvoir laisser penser qu’il existe une égalité sociale ou raciale . L’ouverture de ce lieu au début de l’été 1942 a donc été particulièrement contestée par les officiers noirs. Hardy a probablement espéré qu’en faire une galerie d’art noir encouragerait les haut-gradés à accepter ce lieu.

Voir Charles S. Johnson, Patterns of Negro Segregation, New York, Harper & Brothers Publishers, 1943, p. 143- 146, 208.

La peinture murale à l’huile Progress of the American Negro, également nommée Five Great American Negroes, de Charles White est la pièce maîtresse de cette exposition. D’un mètre cinquante sur quatre, elle est accrochée en hauteur dans le foyer du club, au milieu des escaliers qui mènent à la mezzanine. Sur l’une des nombreuses images prises par les photographes le jour de l’inauguration de l’exposition, on l’aperçoit très nettement en surplomb de l’assemblée qui s’est réunie pour venir écouter les discours des militaires et de Cahill, puis découvrir les œuvres exposées. Le 16 mai 1943, l’assemblée est exceptionnellement mixte dans le club noir : les commandants blancs du fort, les notables de la bourgade voisine, les élus du comté, et leurs épouses en chapeaux, les civils, hommes et femmes, qui travaillent sur le fort assistent à l’événement aux côtés des officiers médicaux et des plus haut gradés africains-américains mais aussi des Wacs (membres du corps des femmes auxiliaires de l’armée) noires.

Le foyer du club des officiers noirs de Fort Huachuca le jour de l’inauguration de l’exposition d’art noir le 16 mai 1943. L’artiste muraliste Lew Davis est le second assis au premier rang en partant de la gauche ; au milieu de l’escalier, Progress of the American Negro de Charles White. U.S. Army photograph. Courtesy of the Fort Huachuca Museum

En temps normal, le club de Mountainview est réservé aux loisirs et à la détente des seuls Noirs ayant rang d’officiers. La peinture de White représentant cinq figures africaines-américaines de la lutte contre le racisme va désormais les inviter à méditer sur l’exemplarité de la résistance de ces derniers à l’oppression de la société blanche. Le commandant du fort n’a probablement pas compris la force subversive des figures représentées sur cette peinture murale réalisée en 1939/1940 avant même que ne se pose la question des modalités de la présence des Noirs dans l’armée. Il n’a peut-être pensé qu’à la fonction édificatrice de cette peinture ou voulu endormir le mécontentement des officiers noirs à la ségrégation pratiquée sur le fort en faisant un geste qui manifeste la reconnaissance par l’armée d’une légitime fierté raciale. Malheureusement, aucune correspondance ne permet d’éclairer ce choix, et aucune des histoires orales recueillies par le Veterans History Project de la Bibliothèque du Congrès ne révèle l’effet que l’accrochage de cette toile a pu produire sur les officiers noirs fréquentant le club. Mais on peut dire que la présence de Progress of the American Negro, exposée initialement dans le quartier noir du South Side de Chicago, dans un lieu de ségrégation militaire aussi stricte de Huachuca dénote un malentendu de la part de l’armée ; à moins qu’elle puisse être lue comme comme la première brèche dans un régime de séparation raciale qui ne commencera à être démantelé par l’État qu’en 1948. Certes, à Washington, le gouvernement fédéral tente, à pas feutrés, de faire une place à l’histoire noire sur ses propres murs. Ainsi, en 1943, William Edward Scott, un Africain-Américain remporte devant 123 autres artistes le concours national lancé par la WPA pour figurer, à l’intérieur du bâtiment du Recorder of Deeds construit en 1940 dans la capitale fédérale, « un épisode de contribution des Noirs à la nation américaine ». La peinture murale qu’il réalise représente l’abolitionniste Frederick Douglass demandant au président Abraham Lincoln l’engagement de soldats noirs dans l’armée de l’Union durant la guerre de Sécession, écho évident à un des enjeux majeurs du conflit contemporain pour les Africains-Américains : prouver qu’ils peuvent être des patriotes et d’aussi bons soldats que les Blancs.

Mais à Huachuca, dans un environnement militaire, le lieu le plus ségrégué de l’État américain, ce n’est pas comme citoyens prêts à verser leur sang pour la patrie qu’ils apparaissent sur la toile de White, mais sous le jour de la contestation et de la manifestation de leurs talents.

https://livingnewdeal.org/projects/recorder-of-deeds-scott-mural-washington-dc/. Et Edmund Barry Gaither, « The Mural tradition », in William E. Taylor et Harriet G. Warkel, A Shared Heritage. Art by Four African Americans, Indiana Museum of Art, 1996.

Un panthéon des figures héroïques de la communauté

En 1940, le peintre africain-américain Charles White originaire de Chicago, âgé de vingt-deux ans, écrivait à l’écrivain Willard Motley :

« Je suis intéressé par la dimension sociale, de propagande même, de la peinture […] La peinture est la seule arme avec laquelle je peux combattre ce qui provoque en moi du ressentiment » .

Cité par Stacy I. Morgan, Rethinking Social Realism. African American Art and Literature, 1930-1953, Athens and London, University of Georgia Press, 2004, p. 55.

Parmi ces motifs de ressentiment, se trouvaient alors, au premier chef, l’absence de Noirs dans l’histoire nationale et la perpétuation de stéréotypes infériorisants dans la représentation picturale des Africains-Américains. Dans son adolescence, White passe beaucoup de temps à lire à George Cleveland Hall, l’antenne de la bibliothèque municipale de Chicago récemment ouverte dans le South Side. Il y tombe notamment sur le manifeste de la Harlem Renaissance, l’anthologie publiée par Alain Locke en 1925, intitulé The New Negro. Cette lecture agit sur lui comme un révélateur de la puissance et de la richesse de l’art et de la culture noires, dont il ignorait tout jusqu’alors. Au lycée, il s’étonne que les enseignants ne parlent jamais des figures noires, historiques, artistiques, littéraires, qu’il a découvertes dans l’anthologie ; on lui demande de se taire. C’est donc ailleurs qu’il va chercher par lui-même de quoi satisfaire sa curiosité pour l’histoire noire . Il complète l’éducation qu’il se forge à partir des livres trouvés à la bibliothèque au sein de l’Arts Craft Gild, un groupe informel d’artistes qui se réunit tous les dimanches pour discuter de leurs ambitions artistiques et échanger sur leurs techniques. Ils partagent l’ambition de restituer à la communauté noire l’histoire qui lui a jusqu’à présent été dérobée et n’a jamais été racontée, ni à elle-même ni au reste de la nation. Une ambition similaire a été portée dès le début du siècle par l’historien Carter G. Woodson, fondateur de l’Association pour l’étude de la vie et de l’histoire noire en 1915, qui avait pour vocation de faire naître des recherches sur celles-ci et de contribuer à son enseignement, notamment en créant une Negro History Week, semaine de l’histoire noire dès 1926 . Mais comme le manifeste la difficulté de White lui-même à découvrir cette histoire, ces efforts restent encore insuffisants une décennie plus tard. Comme d’autres peintres noirs, ainsi Aaron Douglas dont les principales réalisations ont déjà été mentionnées, il veut, par son œuvre, éveiller la fierté de la « race noire » et faire naître le respect des Blancs à son égard. Pour cela, il développe un art populaire, pédagogique, immédiatement accessible aux habitants du ghetto, qui va devenir de plus en plus vindicatif au fur et à mesure de son rapprochement avec le Parti communiste et de ses emprunts aux techniques des muralistes mexicains.

Breanne Robertson, « Pan-Americanism, Patriotism, and Race Pride in Charles White’s Hampton Mural », American Art, vol. 30, n°1, printemps 2016, p. 55.

Voir Nicolas Martin-Breteau, « Le Black History Month. Réhabilitation historique, reconnaissance politique », La Vie des idées, 27 février 2015; et Christine Knauer, « A tree with roots : histoire et actualité du Black History Month », RevueAlarmer, 2020

À partir de 1938, Charles White est l’un des quelques artistes africains-américains qui ont réussi à se faire embaucher par le Illinois Arts Projet du WPA, d’abord au sein de la section des beaux-arts, puis de la division des peintures murales qu’il a demandé à rejoindre. Interviewé par le journal communiste de New York, le Daily Worker en 1943, il explique ainsi les raisons de ce changement de support :

« Les toiles sont accrochées dans les musées et les galeries où elles ne sont vues que par les privilégiés. Mais l’art ne doit pas être réservé aux seuls artistes et aux connaisseurs. Il doit s’adresser au peuple » .

« Art Today: Mural by a Talented Artist », Daily Worker, 28 août 1943, cité dans Erick S. Gellman, « Chicago’s Native Son : Charles White and the Laboring of the Black Renaissance » in Darlene Clark Hine, John McCluskey, Marshanda A. Smith, The Black Chicago Renaissance, Champaign, University of Illinois Press, 2012, p. 155.

Dès 1939, le mural, dont il acquiert la technique auprès de Mitchell Siporin et Edward Millman, peintres blancs influencés tant par les écrits de Marx, Engels et Lénine, que par le travail des muralistes mexicains, est pour lui la meilleure forme pour s’adresser aux Noirs de Chicago et leur raconter leur histoire. A la différence de la Harlem Renaissance élitiste, la renaissance artistique qui a lieu une décennie plus tard à Chicago veut s’adresser au prolétariat noir, pour l’éduquer et l’édifier .

Mary Helen Washington, The Other Blacklist. The African American Literary and Cultural Left of the 1950s, New York, Columbia University Press, 2014, chapitre 2 « Charles White : ‘Robeson with a brush and pencil’ ».

Progress of the American Negro est la première réalisation de White en tant qu’employé du département des murals de l’Illinois Arts Project. S’y manifeste déjà l’ambition de redonner aux Africains-Américains les clés de leur histoire pour qu’ils y trouvent force et unité. Cette toile est organisée en un triptyque, dont le bloc central est constitué par un pupitre, deux figures masculines, et un arbre mort partiellement dissimulé. En 1940, alors que le gouvernement tente toujours d’en interdire la pratique au niveau fédéral, l’arbre est encore associé au lynchage et à la violence dont les Noirs sont les victimes depuis le début de l’histoire états-unienne. L’arbre structure la toile en deux parties bien distinctes tant au niveau des motifs que de l’énergie et du mouvement : à gauche, la procession d’esclaves fugitifs avançant inexorablement et sans peur vers la liberté guidée par Sojourner Truth sur un fond couleur terre ; à droite, sur fond bleu, deux figures singulières de l’art et de la science noires qui contrastent avec la masse et l’anonymat du premier versant ; entre les deux, au centre, les deux personnages-pivots sont Booker T. Washington et Frederick Douglass. Le mouvement circulaire qui part des figures les plus lointaines de la procession vers les personnages surdimensionnés de Carver et d’Anderson à droite suggère une marche accélérée de l’histoire, du passé esclavagiste de la nation vers les conquêtes raciales du présent et les combats dans lesquels les Africains-Américains devront encore s’engager à l’aube du conflit qui s’annonce.

Pour choisir quelles figures retenir pour raconter cette histoire héroïque de son peuple, White a demandé aux lecteurs du journal noir de Chicago, le Defender, quelles personnalités avaient le plus contribué au « progrès de la race ». Les cinq retenues sont emblématiques des différentes étapes du combat des Africains-Américains contre l’esclavage et les discriminations durant le siècle qui vient de s’écouler, des années 1840 à l’aube du second conflit mondial. Ce sont des figures de l’édification collective du groupe pour lesquelles la recherche d’exemplarité et de respectabilité a toujours joué un rôle central dans la lutte contre les discriminations et les persécutions. A gauche de la toile, dans un temps qui précède la guerre de Sécession, l’abolitionniste Sojourner Truth conduit une procession d’esclaves vers la liberté, allégorie de la force noire prête à se libérer des chaînes qui l’entravent encore et écho peut-être aux actions collectives des ouvriers noirs des années 1930. Truth était immédiatement reconnaissable des Africains-Américains qui contemplaient la toile tant elle avait œuvré, sa vie durant, à se forger une identité iconique, posant toujours dans la tenue Quaker avec son châle et son bonnet blancs caractéristiques. Cette identité s’était notamment construite sur les cartes de visite à son effigie qu’elle vendait pour financer son action, et sur lesquelles était gravée cette phrase « Je vends l’ombre pour subvenir aux besoins de la substance » . Sur la toile de White, son poignet droit est serré en signe de détermination dans la lutte pour l’émancipation, la main gauche s’ouvre dans un geste d’ouverture vers le futur et de proposition d’aide à ceux qui en auraient besoin. A la droite de l’arbre mort, Frederick Douglass est la seconde figure de l’abolitionnisme peinte sur la toile. Il est représenté ici sous ses traits d’homme mûr qu’on lui connaît le mieux, près du terme d’une vie qui l’a conduit de la plantation du Maryland où il est né esclave au statut d’écrivain, orateur, militant confirmé, ayant triomphé des préjugés racistes de la société américaine. Son visage, mangé par une chevelure épaisse et une barbe abondante, blanches toutes les deux, rappelle un des portraits les plus célèbres de lui, posant de trois quarts le regard oblique vers le spectateur, réalisé à la fin de sa vie par Cornelius Battey en 1895. Autre figure iconique de la communauté, Douglass avait une conscience aiguë du rôle que pouvait jouer la photographie pour permettre aux Africains-Américains de redevenir maîtres de leur représentation et faire oublier les caricatures avilissantes qui avaient contribué à les abaisser dans le regard des Blancs. Sous cette apparence d’homme mûr, il réconforte, en l’enlaçant de ses bras vigoureux et puissants, un esclave fugitif en pleurs, pieds et torse nus, sur ce qui semble être une estrade d’enchères, dans une composition qui fait de lui le réceptacle des traumatismes causés par l’esclavage avant son abolition, en même temps que le témoin des progrès à venir .

Augusta Rohrbach, « Shadow and Substance : Sojourner Truth in Black and White », in Maurice O. Wallace and Shawn Michelle Smith, Pictures and Progress. Early Photography and the Making of African-American Identity, Durham (NC), Duke University Press, p. 83-100.

Celeste-Marie Bernier, Characters of Blood : Black Heroism in the Transatlantic Imagination, Charlottesville (VA), University of Virginia Press, 2012, « ‘A work of art’ : Frederick Douglass’s ‘Living Parchments’ and ‘Chattel Records’ », p. 251-298. Et Laura Wexler, « ‘A More Perfect Likeness’ : Frederick Douglass and the Image of the Nation », in Pictures and Progress, p. 18-40.

Au centre, le pédagogue Booker T. Washington, fondateur de l’Institut Tuskegee, figure-clé de la période de l’après-Reconstruction, prononce depuis un pupitre un discours qui s’adresse à trois Africains-Américains, figures de la notabilité noire. Il cherche probablement à les convaincre que la réponse la plus efficace au racisme est la démonstration par la preuve des qualités et de la moralité du groupe plutôt que la stratégie de lutte frontale. A leur droite, l’ingénieur agronome et inventeur George Washington Carver observe le résultat d’expériences dans son microscope ; depuis Tuskegee où il enseignait, il a contribué à mettre au point de nombreuses productions alternatives au coton, dessinant un futur agricole pour les Noirs qui soit enfin détaché du « king cotton », et des techniques de culture qui devaient permettre d’éviter l’érosion des sols et de sortir enfin les Africains-Américains du Sud de la spirale de la pauvreté. Au-dessus de Carver, la soprano Marian Anderson, debout devant deux imposants micros, donne un récital pour un public limité sur la toile à deux hommes, mais qu’on imagine beaucoup plus nombreux. Interdite de se produire à Independance Hall par l’association Daughters of the American Revolution, l’organisation des descendantes des Pères fondateurs, elle a été invitée par Eleanor Roosevelt très peu de temps avant la réalisation de la toile à chanter l’hymne national devant le mémorial de Lincoln sur le Mall à Washington. Sur cette peinture, Anderson, seul personnage dont la bouche est ouverte, est littéralement la voix de la communauté africaine-américaine, enfin autorisée à faire connaître son histoire et ses revendications. Ces cinq figures sculpturales structurent la composition et la narration de la toile de White : les visages en sont particulièrement expressifs, à la fois familiers et mythiques, tandis que les corps vigoureux et musclés donnent au spectateur un sentiment de force insubmersible et d’engagement dans le présent . Elles sont entourées de ceux qu’elles ont guidés vers la liberté et élevés vers la science, l’art, la lutte collective, et qui continuent d’apprendre à leurs côtés, inspirés par leur exemple et leur puissance, doubles métaphoriques des spectateurs à venir de cette toile.

Robert Bone, Richard A. Courage, Amritjit Singh, « The Documentary Eye », in The Muse in Bronzeville : African American Creative Expression in Chicago, 1932-1950, New Brunswick (NJ), Rutgers University Press, 2011, p. 149-151.

C’est d’abord aux habitants du South Side que Progress of the American Negro va raconter cette histoire héroïque. La toile est inaugurée à l’occasion d’un bal donné en l’honneur des artistes au club Savoy, avant d’être exposé dans le South Side Community Art Center, un lieu où elle va pouvoir pleinement remplir son ambition pédagogique. Ce centre artistique communautaire ouvre dans le courant de l’année 1940 grâce au soutien de l’Illinois Art Projet et aux efforts financiers de la communauté africaine-américaine. Il met des studios à la disposition des artistes (dont le photographe Gordon Parks qui travaille en sous-sol), offre des cours, propose des espaces d’exposition ouverts aux habitants du quartier, il accueille également des événements politiques. Avec plusieurs autres membres de l’Art Crafts Guild, White est l’ un des artistes fondateurs de ce lieu inauguré officiellement par Eleanore Roosevelt en 1941 ; elle en parle alors comme d’une « démocratie artistique ». Au sein du South Side Community Art Center, White est durablement marqué par l’influence de ses amis artistes proches du Parti communiste, séduits par l’idéologie du front uni encouragée par le PCUSA pour lutter contre le racisme et le fascisme à la fin des années 1930. C’est dans ce lieu aussi qu’il se familiarise encore davantage avec les travaux des muralistes mexicains qui commencent à faire sentir beaucoup plus directement leur influence dans sa peinture.

Erick S. Gellman, op. cit., p. 155.

Le mouvement muraliste mexicain est né dans le contexte de renaissance culturelle permise par la fin de la Révolution en 1920. Le gouvernement du Président Álvaro Obregón a alors très rapidement commandé des peintures monumentales chargées de raconter tant la vie des gens ordinaires que l’histoire de la nation, avec une attention particulière à ses traditions pré-hispaniques et aux luttes pour la justice de ses populations autochtones. La réinterprétation de la technique européenne de la fresque – avec ses couleurs relevées caractéristiques, ses figures en volume souvent surdimensionnées, son esthétique du montage – devait permettre de raconter de manière la plus directe possible au peuple mexicain son histoire, en réhabilitant les cultures indigènes. Les muralistes espéraient aussi qu’elle contribuerait à réunir un peuple extrêmement divers autour de la nouvelle identité mexicaine qu’ils représenteraient. De très nombreux artistes américains se sont rendus au Mexique pour voir par eux-mêmes ces peintures et travailler avec les muralistes. Puis, lorsque les commandes publiques du gouvernement mexicain se sont taries, ceux-ci sont venus travailler aux États-Unis. C’est en particulier le cas des trois plus grands, José Clemente Orozco, Diego Rivera et David Alfaro Siqueiros, qui ont réalisé de nombreuses peintures murales proposant des alternatives radicales aux techniques traditionnelles européennes pour engager les masses dans une réflexion sur leur vie quotidienne et leur inscription dans l’histoire du pays. Leurs fresques monumentales, qui glorifiaient la vie quotidienne des ouvriers américains ou proposaient des versions épiques de l’histoire, ont influencé de nombreux artistes africains-américains dans leur narration visuelle d’une histoire noire marquée par le combat, Charles White au premier chef .

Voir Barbara Haskell, Vida Américana : Mexican Muralism and Art in The United States, 1925–1945, New Haven, Yale University Press, 2020, catalogue de l’exposition qui s’est tenue au Whitney Museum de New York au printemps 2020.

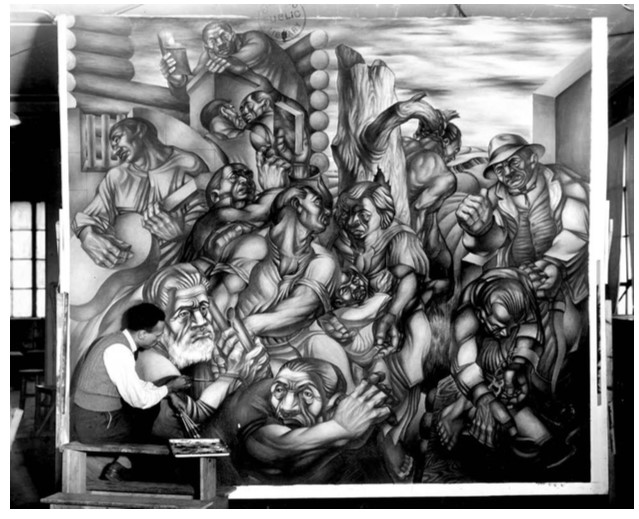

Une autre histoire faite de violence et de luttes

En 1940 toujours, il se voit commander par l’Illinois Art Project une peinture murale pour le George Cleveland Hall, bien moins connue car non terminée puis perdue, où cette influence mexicaine se manifeste plus clairement . Techniques Used in the Service of Struggle (également connu sous d’autres titres), qui a vocation à être accrochée dans un lieu d’éducation noire géré par la municipalité, propose une vision de l’histoire noire entièrement placée sous le sceau de la violence entre les races. On y retrouve au centre l’arbre mort, dont la seule branche encore vaillante se courbe vers l’arrière-fond portant cette fois-ci un homme noir pendu de dos. Autour de cet arbre se déploient, de part et d’autre, des scènes de soumission et de résistance. Dans le coin inférieur droit, un esclave enchaîné et portant des menottes est agenouillé devant un contremaître blanc vociférant, dans une scène qui dénonce la violence utilisée par les Blancs pour maintenir les Noirs dans un état de sujétion et d’humiliation. Mais dans le coin opposé, à gauche, la présence d’un autre Blanc rappelle que l’union interraciale a également pu être possible : l’abolitionniste John Brown, un des animateurs du Chemin de fer clandestin, partisan de l’insurrection – il tient le canon d’un fusil au premier plan, la tête surdimensionnée, semble encourager de la main un père de famille qui se tord vers l’arrière pour rester uni avec sa femme et son enfant, comme s’il voulait conjurer l’écartèlement des familles noires qu’a provoqué l’esclavage. White rappelle également que les Africains-Américains détiennent en eux-mêmes les ressorts de la résistance au racisme et à la violence blanches : les liens de la famille (représentés par les trois personnages centraux), la parole émancipatrice (le personnage en chaire en haut à gauche, peut-être un prêcheur), la science (un autre brandissant un livre), et la musique (le guitariste à gauche, peut-être Lead Berry, tournant son regard vers la prison dont on ne voit que les barreaux). L’entremêlement des corps, les traits fermés et inquiets des visages, la présence des symboles et des acteurs de la répression contribuent à une représentation beaucoup plus sombre de l’histoire africaine-américaine que Progress of the American Negro, qui manifestait à peine quelques mois plus tôt une confiance beaucoup plus assurée en l’avenir. Techniques rappelle pourtant que les Noirs ont en eux la force qui doit leur permettre de mettre un jour à bas le racisme de la société américaine.

Sur ce tableau, voir Mary Helen Washington, op. cit., p. 80-82.

Deux ans plus tard, alors que Progress of the American Negro est déplacé en Arizona pour être exposé dans le club des officiers noirs de Fort Huachuca, White poursuit sa recherche sur la représentation de l’histoire noire à travers une peinture murale de trois mètres cinquante sur cinq, qui lui est commandée pour le grand auditorium du Hampton Institute de Virginie, une des grandes universités historiquement noires. En comparaison avec les deux précédentes, The Contribution of the Negro to Democracy in America est plus audacieuse dans ses choix historiques et plus expérimentale formellement . Le contexte a changé : depuis le 7 décembre 1941, le pays est en guerre contre les puissances racistes de l’Axe, la loyauté et le patriotisme sont attendus de tous les citoyens américains, y compris des Noirs. Grâce à la mobilisation du vieux syndicaliste A. Philip Randolph et sa menace d’une marche massive des Africains-Américains sur Washington, ceux-ci ont obtenu l’adoption d’un décret présidentiel (executive order 8802) prohibant la discrimination dans les emplois fédéraux et les industries travaillant pour la défense nationale ; dans les villes du Nord, le décret permet l’emploi de nombreux Africains-Américains qui auraient été exclus de ces emplois. Mais Randolph et les activistes n’ont réussi à obtenir ni l’interdiction fédérale du lynchage, ni l’abolition du cens électoral, ni celle de la ségrégation dans les forces armées . C’est une des raisons pour lesquelles, si les Noirs acceptent de faire preuve de patriotisme pour contribuer au succès des buts de guerre de la nation américaine, ils refusent en 1942 que ce patriotisme les amène à oublier leur lutte pour l’égalité des droits. En février 1942, le Chicago Defender lance donc la campagne pour la « Double Victoire », sur les puissances de l’Axe à l’étranger et sur le racisme et les préjugés aux États-Unis. C’est une rupture avec l’appel à la trève qu’avait lancé le grand intellectuel noir et cofondateur de la National Association for the Advancement of Colored People, W.E.B. Du Bois, en juillet 1918 dans The Crisis. En 1942, Charles White est de ceux qui refusent que le patriotisme conduise à oublier la lutte collective contre le racisme et la ségrégation.

Sur l’analyse de cette peinture, voir en particulier, l’article de Breanne Robertson, op. cit.

Richard Dalfiume, Desegregation of the U.S. Armed Forces : Fighting on Two Fronts, 1939-1953, Columbia, University of Missouri Press, 1969, p. 116-120.

Douglas Walter Bristol, Jr. « Terror, Anger and Patriotism. Understanding the Resistance of Black Soldiers during World War II », in Douglas Walter Bristol, Jr. et Heather Marie Stur, Integrating the US Military Race, Gender, and Sexual Orientation since World War II, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 2017, p. 12.

Comme l’artiste l’écrivit dans sa candidature à une bourse du Julius Rosenwald Fund, la fondation philanthropique blanche de Chicago, il voulait, avec Contribution of the Negro to Democracy in America, contrer les

« distorsions et les caricatures stéréotypées et superficielles des ‘tontons, ‘mamas’, ‘négrillons’ [pickanninies] », toutes ces images de la culture populaire qui « déprécient la contribution [des Noirs] à la vie américaine et les placent dans une catégorie inférieure ».

Charles White, « Statement of Plan of Work » et « Report of a Year’s Progress », Julius Rosenwald Fund Papers, Box 456, Fisk University Archives, Nashville, cité par Robertson, op. cit.,p. 58.

Pour donner forme à ce contre-récit visuel, il annonçait, toujours dans sa candidature, son intention de s’inspirer des muralistes mexicains auprès desquels il espérait aller étudier grâce à la bourse de la Fondation. White l’obtint, mais le conseil de révision militaire le retint aux États-Unis. L’influence des muralistes mexicains est pourtant manifeste dans Contribution. Visant à produire une narration épique, la toile est chargée en personnages, assemblés comme dans un collage selon une technique analogue à celle mobilisée dans Techniques. Selon l’historienne de l’art Breanne Robertson, l’influence la plus évidente réside dans la présence d’un colosse rappelant les divinités pré-colombiennes réhabilitées par la peinture mexicaine post-révolutionnaire. Selon elle, deux peintures murales de Diego de Rivera auraient directement influencé la composition de Contribution et le choix de placer en son centre un colosse : Allegory of California, réalisée pour la salle à manger de la bourse de San Francisco en 1931, et Pan American Unity qui lui a été commandée en 1940 pour la Golden Gate International Exposition de San Francisco, sur lesquelles étaient assemblées des personnalités connues et identifiables autour d’un colosse central .

Robertson, op. cit.,p. 60.

Dans Contribution, la créature-tronc reste très énigmatique. Son corps est fait d’engrenages métalliques qui rappellent les engins industriels représentés par Rivera sur la grande fresque de Detroit (Lower panel of Detroit Industry, North Wall, 1932–33), figuration peut-être d’un capitalisme américain tyrannique ou d’une nation remise au travail par les grands chantiers du New Deal. Il est surmonté d’une tête noire figée dans un rictus auquel il est difficile de donner sens. Sa présence sur la toile se manifeste surtout par ses mains surdimensionnées, détentrices d’un pouvoir évident sur le peuple africain-américain qu’elles dominent. A l’image d’un marionnettiste contrôlant ses créatures, le colosse serre dans sa main droite des chaines attachées aux cous de trois esclaves captifs ; l’autre main retient une unique chaîne plus épaisse, mais dont la menotte, descellée, n’est plus capable d’entraver. A la fois source d’oppression et force dont on pourrait s’émanciper, le colosse pourrait figurer l’ambiguïté consubstantielle à la démocratie américaine depuis la fondation du pays. La lecture de l’histoire que semble proposer la toile comme une trajectoire allant de la tyrannie (à gauche) vers la conquête de l’égalité raciale (à droite) – un peu sur le modèle de Progress– soutient cette interprétation. L’homme portant une torche empêchant de son buste vigoureux le retour vers un passé révolu, l’ange attaquant de son épée le colosse, Frederick Douglass déjà âgé tendant un bras démesuré et protecteur orientent tous les trois les personnages et le regard des spectateurs vers la droite de la toile, en direction du progrès.

On pourrait aussi dire que Contribution est une représentation visuelle du programme de la « Double victoire », puisqu’y sont représentés tant le patriotisme en temps de guerre -à travers les figures de Peter Salem, soldat noir de l’armée continentale, Crispus Attuck, première victime américaine de la guerre anglo-américaine, et des volontaires noirs du 54ème régiment d’infanterie de la guerre de Sécession- que le combat contre l’injustice raciale qui apparaît, sur la toile, sous la forme de la destruction, en bas à gauche, du projet de loi de 1775 qui devait abolir l’importation et le commerce des esclaves dans les colonies britanniques, et naturellement des chaînes de l’esclavage. Mais, semble nous dire White, cette subjugation raciale a pu être remise en cause par de multiples actions héroïques -les révoltes armées contre l’esclavage à l’instigation de Nat Turner et Denmark Vesey, l’appel à l’insoumission de l’esclave fugitif Peter Still qui brandit un drapeau rouge sur lequel est imprimé en lettres dorées (écho aux drapeaux et slogans communistes ?) ce serment « Plutôt mourir que de me soumettre au joug », ou encore l’aide matérielle et spirituelle de Sojourner Truth, drapée de rouge cette fois, tendant le bras vers un esclave enchaîné pour le sortir de sa condition. La « contribution » des Noirs à la démocratie américaine se poursuit dans la période post-abolitionniste à travers les réalisations des figures du panthéon noir assemblées par Charles White : Booker T. Washington pour la pédagogie et l’« élévation de la race » ; George Washington Carver pour la science ; Marian Anderson, Paul Robeson et Lead Belly, voix de la communauté, pour la musique. Au centre de cet arc narratif, une représentation idéalisée de la famille noire se détache, apportant stabilité et espoir à une histoire principalement marquée par la tourmente et la lutte. Tout comme le regard droit et confiant du père se substitue aux yeux absents du colosse, son corps, dans une pose signifiant sa détermination et sa solidité, gagne la prééminence sur la puissance de l’ombre en arrière-plan. C’est d’ailleurs lui qui déplie sur son genou le rouleau de plans bleus, évoquant le cours d’un fleuve, sur lequel est peut-être dessinée l’histoire africaine-américaine. Pour Breanne Robertson, cette figure du père noir anonyme, éminemment responsable et engagé, représente l’architecte du futur qui travaille à construire pour son fils et son peuple une société utopique dans laquelle les inégalités raciales n’existeraient plus. Mais si Contribution est indéniablement porteuse d’un espoir de progrès pour la cause noire, la dimension de lutte contre la sujétion et l’injustice y reste encore si forte qu’elle ne semble toujours pas appartenir à un passé révolu. Il est vrai qu’en 1943, la situation des Noirs reste encore très incertaine dans une nation où les émeutes urbaines et les règlements de compte à proximité des camps d’entraînement éclatent régulièrement au Nord comme au Sud.

Mobilisant des modes narratifs et des dispositifs techniques de plus en plus complexes, Progress, Techniques et Contribution racontent toutes les trois la même aspiration au progrès et à la rupture avec un passé de sujétion et d’humiliation. La place de ce passé de souffrances croît cependant de peinture en peinture, certains des visages représentés se font de moins en moins sereins, une forme d’incertitude sur l’avenir s’insinue. Ce sont probablement les marques de la radicalisation politique de White aux côtés de ses amis artistes communistes, de son adhésion croissante aux objectifs de la Double Victoire au fur et à mesure que les discriminations tolérées par l’État fédéral apparaissent durant le conflit, de la certitude aussi de ne s’adresser qu’aux Noirs puisque ce sont exclusivement dans des lieux de culture réservés aux Africains-Américains que ces toiles sont exposées. Au vu de la complexification narrative, visuelle et politique proposée par Techniques puis Contribution, du caractère beaucoup moins apaisé de la vision de l’histoire qu’elles transmettent, Progress paraît beaucoup plus lisible et porteuse de confiance pour les Noirs qui la regarderaient. On comprend donc que ce soit cette toile, réalisée avant le début de la guerre, qui ait été choisie pour décorer le club des officiers noirs de Huachuca en même temps que les édifier. Evidemment le format et le fait qu’elle ait été peinte sur toile et non directement sur un mur ont rendu possible son exposition ailleurs que dans le lieu pour lequel elle avait été conçue. Mais sa présence dans le camp « all-black » d’Arizona ne cesse de surprendre. Après la guerre, elle n’a pas été renvoyée à son lieu initial d’accrochage dans le South Side, mais s’est transformée en objet de musée même si son exposition dans la galerie d’art de la prestigieuse université noire de Howard à Washington lui a conservé sa dimension d’édification. Ses caractéristiques techniques – taille raisonnable, transportabilité – font que c’est cette version de l’histoire noire peinte par Charles White, la plus héroïque et la moins sombre, qui est aujourd’hui la mieux connue. C’est elle qui a occupé une place de choix lors de la première rétrospective consacrée au travail du peintre organisée par le Museum of Modern Art de New York en octobre 2018, elle encore qui a été exposée au printemps 2020 au Whitney de New York dans le cadre de l’exposition « Vida Americana : Mexican Muralism and Art in The United States, 1925–1945 » comme illustration de l’influence des muralistes mexicains sur les artistes noirs pendant la guerre .

Voir le catalogue de l’exposition, Sarah Kelly Oehler et Esther Adler, Charles White : A Retrospective, New Haven (CT), Yale University Press, 2018, et Haskell, op. cit.

Pour citer cet article :

Pauline Peretz, « « Progress of the American Negro » » par Charles White ou comment la peinture a voulu raconter l’histoire noire », RevueAlarmer, mis en ligne le 26 avril 2020. https://revue.alarmer.org/progress-of-the-american-negro-par-charles-white-ou-comment-la-peinture-a-voulu-raconter-lhistoire-noire/