Le Racisme est un problème de Blancs, Fragilité blanche, La Pensée blanche… Dans quel registre classer ces titres qui tancent les « blancs » et désarçonnent les lecteurs par leurs thèses péremptoires et intransigeantes ? À la manière de bréviaires délivrant enseignements et règles, ils réhabilitent la subjectivité et le ressenti dans un champ de recherche sensible, sans vraiment s’encombrer de nuances et de doutes. Ces essais partent pourtant d’un constat indiscutable : un sentiment de supériorité, fruit de l’Histoire, persiste chez de nombreux blancs à l’endroit des non blancs. En outre, des antiracistes déclarés – et c’est sans doute là le cœur du sujet – ne réalisent pas la prégnance en eux de ce sentiment, ce qui constitue, à l’évidence, un obstacle dans la lutte contre le racisme.

Problème : le diagnostic posé par ces essais est lourdement à charge et ne va pas sans certaines formes de stigmatisation. Polémique, cette littérature l’est assurément. Prenons ici le parti d’une analyse libre, devant permettre, a minima, de verbaliser la gêne ressentie et, peut-être, de mieux appréhender un genre déroutant. Car c’est un fait, les encycliques sont à la mode ; la « race » y est à son aise et elle fait vendre.

L’humanité, salut du « Blanc »

Est-il possible d’être humain avant d’être blanc ? J’ai l’impression qu’au contraire persiste, dans l’inconscient collectif blanc, cette idée qu’il faut défendre coûte que coûte la positivité de l’identité blanche.

Lilian Thuram, La Pensée blanche, Paris, Éditions Philippe Rey, 2020, p. 79.

C’est là l’une des questions posées par l’ancien footballeur international, aujourd’hui à la tête d’une fondation d’éducation contre le racisme, Lilian Thuram, dans son ouvrage La Pensée blanche, qui n’a pas manqué, cet automne 2020, de publicité médiatique (France Culture, Télérama, L’Express, France 5, Le Monde…). Et c’est à cette question que répond, dubitatif, celui qui a compulsé une bibliographie considérable pour inviter finalement, après d’autres, à l’instar de Françoise Vergès, les blancs à « se déblanchir » .

Regards, 18 juin 2020. Pour un examen critique, voir Pierre-André Taguieff, L’Imposture décoloniale. Science imaginaire et pseudo-antiracisme, Paris, Éditions de l’Observatoire, 2020, pp. 169 sq., 275-276.

« Est-il possible d’être humain avant d’être blanc ? » Thuram ne se montre pas optimiste. Que faire en effet de celui dont l’Histoire, jalonnée de violences, est synonyme de domination, esclavage, hégémonie, racisme et discrimination à l’encontre des non blancs ? Qu’attendre de celui qui n’admet pas sa « blanchité », une identité définie unilatéralement d’un point de vue strictement négatif ? Quelle place lui assigner, alors qu’il a manifesté, au fil des siècles, une psyché criminelle devenue « pensée » structurante et agissante ? La raciologie semble en verve. Aucunement, affirme l’auteur : ce serait là mal comprendre l’approche exclusivement constructiviste à l’œuvre dans cette désignation par la couleur. En outre, précise-t-il, il faut se garder de décontextualiser des propos qui s’inscrivent dans un raisonnement global. N’appelle-t-il pas, à longueur de temps, à sortir des prisons identitaires. On peine toutefois à en être convaincu.

Comment les Blancs, qui représentent 16,6 % de la population mondiale, vivent-ils le fait de dominer les non-Blancs, à la fois au sein de leurs sociétés respectives et comme une constante dans les relations internationales ?

Lilian Thuram, La Pensée blanche, op. cit., p. 16.

Lire par exemple son interview dans Ouest-France, le 8 octobre 2020.

Ce sont ces habitudes qui conduisent les Blancs à maintenir les non-Blancs dans une position subalterne, d’abord d’une manière très claire et très revendiquée ; puis, au fil des décennies, plus subtilement, comme les hommes continuent de le faire à l’égard des femmes.

Lilian Thuram, La Pensée blanche, op. cit., p. 18.

Je vois clairement ce que cette pensée [blanche] exige des personnes noires comme moi. Première exigence : ne pas contrarier les Blancs ; deuxième exigence : les ras-surer ; troisième exigence : les admirer. N’est-ce pas la même chose que ce que les hommes demandent aux femmes ?

Lilian Thuram, La Pensée blanche, op. cit., p. 128.

Les exemples sont légion. « Les Blancs » apparaissent et fourmillent dans cet ouvrage, avec leur arrogance, leurs méfaits historiques et le pharisaïsme de leur antiracisme, comme ils fourmillent dans de multiples articles parus ces derniers temps. C’est une vogue littéraire qui séduit et dont rendent volontiers compte certains médias culturels, sous le charme d’une étiquette « antiraciste » renouvelée sous laquelle avancent les théoriciens de la « blanchité ». Avec, toujours, un même catéchisme en guise de justification : voir du racisme dans cette approche confine les blancs dans leur erreur puisque la couleur, ici, ne saurait revêtir une quelconque acception biologique. Répétée à l’envi, la thèse de la « construction sociale » peine pourtant à convaincre les chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent depuis des années sur l’emprise sociale de la « race », mais qui n’imaginaient pas que l’on brandirait un jour à leur encontre l’arme conceptuelle de la « blanchité ». Bien qu’excipant de leur antiracisme et alléguant leur bonne foi, les voici qui persistent diaboliquement dans l’erreur. En refusant, en effet, d’ « être humain avant d’être blanc », c’est-à-dire, en se montrant sourds à ceux qui les enjoignent de cesser d’être blancs, ils renoncent à emprunter le chemin qui leur permettrait d’accéder à leur propre humanité.

Il est dit à ceux qui croient déceler une tentation racialiste dans cette convocation insistante de la « race » – brandie sans guillemets – et de la blancheur qu’ils font fausse route. Le blanc est un « construit ». La sociologue Sarah Mazouz explique par exemple : « Parler de race signifie qu’on pointe la façon dont les membres de certains groupes sont infériori-sé.e.s. » Le problème est que l’entremêlement de l’approche scientifique et de l’usage politique est bien davantage qu’une dérive incontrôlée : c’est un parti pris devenu récurrent dans ce champ de la recherche.

Sarah Mazouz, Races, Paris, Anamosa, 2020, p. 31.

L’anthropologue Jean-Luc Bonniol rappelle très justement que « la non-scientificité de la notion de ‘race’ n’est en aucune manière un obstacle à son usage » en ajoutant tout opportunément qu’ « en tant que catégorie de la pratique, telle qu’elle est réactivée par l’antiracisme ‘politique’, elle demeure un outil identitaire servant aux séparations sociales. »Dans l’ouvrage collectif Racismes de France, représentatif de ce genre scientifico-militant, « Mélusine » définit ce « construit » comme suit : « le qualificatif ‘blanc’ ne désigne pas une qualité de l’être mais une propriété sociale : il ne dit pas l’identité des individus mais leur position dans la société, et en particulier dans le rapport de domination raciste. » Ce ne serait donc pas une affaire de génétique ; mais le problème reste entier : en prétendant désigner celles et ceux qui tiennent le haut du pavé dans une société raciste, le qualificatif « blanc » conserve sa charge de stigmatisation raciale.

Sans prendre l’ADN à la lettre, il faut bien constater que la « blanchité » colle à la peau, au sens le plus phénotypique du terme. Comment se défait-on d’une « couleur sociale » adossée à une caractéristique épidermique qui détermine l’identité ? Les méandres coloristes sont inextricables.

Jean-Luc Bonniol, Le Droit de Vivre, n°681, décembre 2020.

Mélusine, « Être blanc, ou le privilège de l’ignorance » in Omar Slaouti et Olivier Le Cour Grandmaison (dir.), Racismes de France, Paris, La Découverte, 2020, p. 232.

Excommunication

Comme on cite l’Ecclésiaste, Thuram se réfère à plusieurs reprises à une journaliste britannique pour qui « Le racisme est un problème de Blancs » :

Comme le dit très justement l’essayiste britannique Reni Eddo-Lodge, ‘leur couleur de peau est la norme, et toutes les autres un écart par rapport à elle’.

Difficile, une fois encore, de trouver une porte de sortie dans un système de pensée qui s’apparente à une « prison identitaire ». Valider ces thèses, quand on est blanc, c’est admettre son racisme. Peut-être est-ce faire les premiers pas dans la voie de la rédemption, mais sans l’assurance toutefois – le tracé du chemin de croix reste flou – d’apparaître comme « déblanchi » aux yeux de celles et ceux dont la naissance, sous une autre couleur, confère automatiquement un certificat d’« antiracisme ». Refuser au contraire ces thèses, c’est tout autant témoigner de son racisme invétéré puisque le déni est le symptôme même d’un Mal qui s’ignore et qui fait système.

Système ? Oui, tous les blancs, même si le récit n’est pas toujours explicite à ce sujet : il peut s’agir de « certains Blancs » ou de « la majorité » d’entre eux. La plupart du temps, il est dit « les Blancs ». Le glissement s’opère de manière insensible, sans rigueur, attestant une pensée essentialisante et amphibologique, qui passe subrepticement du singulier au pluriel par une extrapolation illicite. C’est à ce titre l’absence d’effort de typologie, de différenciation et de contextualisation, qui achève de convaincre des ressorts pernicieux de ces théories. La critique du blanc n’a de sens ici que généralisant.

En établissant dans son troisième chapitre (« Devenir humain ») une liste de « Blancs » qui ont combattu le racisme, Lilian Thuram exprime, certes, une volonté de ne pas généraliser. Mais comment, de fait, interpréter le reste de l’ouvrage qui impose continuellement un prisme racial ? L’absence de détermination des contours du sujet blanc entretient une ambiguïté dommageable au projet « antiraciste » de l’auteur, laissant transparaître une forte subjectivité. On pourrait citer, à titre d’exemple, l’hommage rendu à Olympe de Gouges, en soulignant le fait que Thuram s’inspire ailleurs des réflexions de François Vergès, qui, pour sa part, ne cultive pas cette tendresse à l’égard de la femme de lettres, accusée de mettre la « femme blanche » à l’honneur .

Lilian Thuram, La Pensée blanche, op. cit., p. 233.

Françoise Vergès, Un Féminisme décolonial, Paris, La Fabrique, 2019, pp. 46-47. Pour une réponse globale à Françoise Vergès, qui croise le néoféminisme misandre et l’idéologie décoloniale, voir Martine Storti, Pour un féminisme universel, Éditions du Seuil, 2020.

Ces imprécisions et fluctuations nourrissent la racialisation. Reni Eddo-Lodge se penche dans l’un de ses chapitres sur ce qu’elle nomme la « peur d’une planète noire ». Elle évoque le conservateur britannique Enoch Powell (1912-1998) , poursuit avec le British National Party et UKIP, qui expriment incontestablement la peur de la disparition d’un monde blanc submergé par l’immigration. Un Grand remplacement à l’anglaise en quelque sorte. À première vue, la cible est claire : l’autrice désigne bien – et à juste titre – des extrémistes racistes ou xénophobes. Elle dessine d’abord les contours finis d’un milieu politique : « une frange hostile de notre société refuse de ne plus être au centre du monde, pense que tout doit être fait pour répondre à ses besoins et que les autres doivent céder à ses moindres désirs et caprices. » Un basculement a lieu toutefois au paragraphe suivant, un changement d’échelle brutal qui résulte de l’absence de garde-fous théoriques :

Il est notamment l’auteur du discours des « fleuves de sang » (Rivers of Blood speech), prononcé le 20 avril 1968 lors d’une réunion politique à Birmingham, dans lequel il s’oppose à l’immigration des non blancs et se déclare favorable à une politique de ré-émigration.

Parti nationaliste britannique d’extrême droite, fondé en 1982.

Le UK Independence Party a été fondée en 1993 mais n’est véritablement entré sur la scène politique qu’au début des années 2000. Porteur d’un discours hostile à l’immigration et à l’Union européenne, il a activement milité pour le Brexit.

Reni Eddo-Lodge, Le racisme est un problème de Blancs, Paris, Éditions Autrement, 2018,p. 169.

« Les Blancs sont tellement habitués à voir leur propre reflet en permanence, dans n’importe quelle représentation de l’humanité, qu’ils n’en prennent conscience que si on les en prive . »

Reni Eddo-Lodge, Le racisme est un problème de Blancs, Paris, Éditions Autrement, 2018, p. 170.

Ainsi passe-t-on, sans crier gare, de la « frange » à la totalité. Faut-il creuser davantage, en faisant abstraction d’un faux pas, pour saisir la subtilité d’une réflexion sur les rapports de domination ? On serait en droit de penser que non face à l’expression d’une pensée brute, sectaire, qui, sous des allures analytiques voire scientifiques, tranche, découpe, catégorise, puis prend des airs offusqués ou méprisants lorsque se manifeste une inquiétude quant aux processus de catégorisation et d’essentialisation qu’elle actionne.

Omnipotence blanche

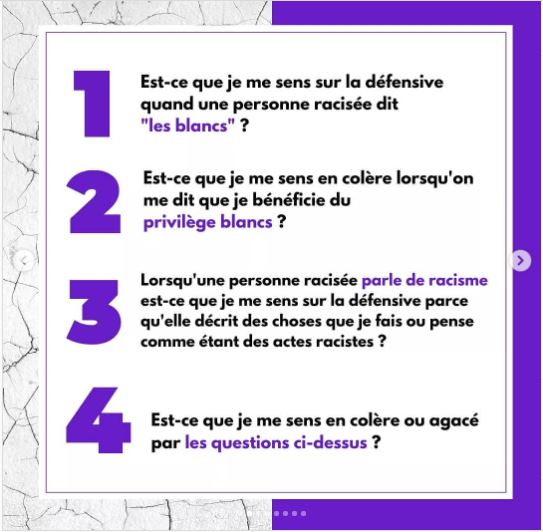

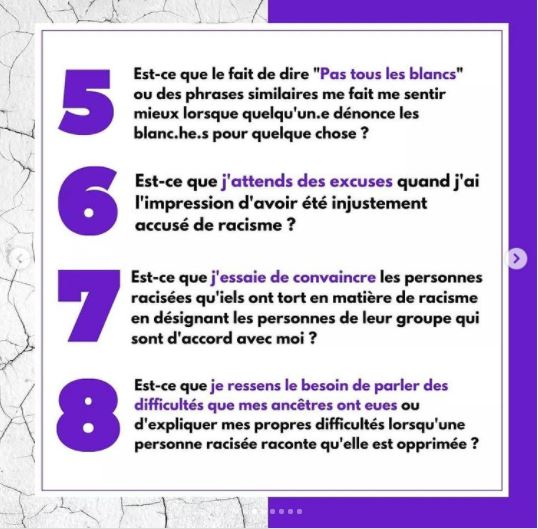

S’inquiéter… Un aveu de fragilité en soi. Cela a été dit : « le Blanc » a besoin d’être rassuré. Qu’il puisse être le produit d’une « pensée raciste » dont il serait à la fois le légataire pseudo universaliste, le complice et le promoteur, est inconcevable à ses propres yeux. Cette idée, qui le heurte, a reçu le nom de « fragilité blanche ». Elle est une des pierres angulaires de cet édifice aussi emprisonnant qu’empoisonnant, car nul n’y échappe véritablement. La docteure en « éducation multiculturelle » Robin DiAngelo dénonce à l’aide de ce concept « ce racisme que les Blancs ne voient pas ». L’ouvrage à succès de cette consultante, que des universités américaines accueillent comme une intellectuelle à la mode, a donné lieu à de nombreux commentaires en France, les uns favorables, les autres atterrés .

Là encore, une position surplombante et une parole d’autorité. À mi-chemin entre la prêtresse et la procureure, Robin DiAngelo assène une vision binaire de l’humanité, combinant dogmes, sermons et démonstrations hasardeuses. Elle établit, par exemple, sur la base de différentes enquêtes, une liste aux fins d’édifier le lecteur sur la « suprématie blanche » aux États-Unis, pour la période 2016-2017. Si l’existence de statistiques ethniques dans ce pays permet effectivement de mesurer la présence des « Blancs » au sein des élites politiques, chez les enseignants ou les « propriétaires d’équipes de football américain professionnelles », on peut s’interroger sur certaines allégations et leurs calculs secrets :

Les gens qui décident ce que nous regardons à la télévision : 93% de Blancs. Les gens qui décident quels livres nous lisons : 90% de Blancs. Les gens qui décident quelles informations seront partagées : 85% de Blancs. Les gens qui décident quelle musique sera produite : 95% de Blancs.

Robin DiAngelo, Fragilité blanche. Ce racisme que les Blancs ne voient pas, Paris, Les Arènes, 2020, p. 70.

On n’est pas très loin d’une certaine propagande, qui donnaient pour vraies, dans les années 1930, des affirmations telles que « Les Juifs détiennent les 2/3 des richesses mondiales ! » ou « Sur 100 Juifs : 80 capitalistes. Sur 100.000 Français : 1 capitaliste ».

L’auteur se réfère à une expression utilisée par les « chercheurs spécialistes des questions raciales pour décrire un système sociopolitique de domination basé sur des catégories raciales qui bénéficient à ceux qui sont définis et perçus comme Blancs », p. 69.

Voir par exemple Charlie Hebdo (8 juillet 2020) ou Le Point (25 juillet 2020).

Le martèlement, dans le cas de Robin DiAngelo, d’une formule qui assoit la thèse d’un White power asphyxiant sur l’illusion mathématique de taux précis, prive les individus de toute autre consistance que statistique, de toute autonomie et de tout libre arbitre. Cette projection comptable et ruisselante d’une caste décisionnaire sur le reste de la société et sur la seule base d’un critère de peau posé comme négatif, sans autres formes d’analyse, de pondération et de procès, permet de produire une représentation univoque, dissymétrique et révoltante de l’humanité, où chacun est à sa place : blancs dominants et oppresseurs vs non blancs dominés et opprimés. L’humanité plurielle trébuche sur la singularité blanche, « un groupe racial en position de répondre et de protéger l’image de lui-même qu’il s’est créée, sa vision du monde et ses intérêts, et ce, dans la société toute entière ». L’assertion paraîtra juste à qui attend des chiffres qu’ils fournissent une clé de lecture simplificatrice et exclusive du monde.

Ces discours accusatoires, cette vision manichéenne ont sans doute une vertu rassurante. Ils permettent de se dispenser d’une analyse complexe et plurifactorielle du réel, en particulier ancrée dans l’Histoire. Ils rassurent en donnant à peu de frais le sentiment d’avoir conféré un sens à cette dernière et, enfin, une option révolutionnaire à la lutte contre le racisme. Il pourrait d’ailleurs être intéressant d’interroger les résonances complotistes d’une telle vision, dès lors qu’un principe monocausal permet d’expliquer les injustices du passé et de désigner le responsable des affres et des inégalités du temps présent : abattre le symbole blanc, comme d’autres combattent la puissance judéo-maçonnique, l’ « État profond » ou les reptiliens. Cette tournure d’esprit, qui n’est pas sans évoquer une forme de fragilité, n’a pas de couleur, mais elle mériterait, elle aussi, d’être amplement questionnée en retour.

L’écrivain James Baldwin l’avait écrit dans La prochaine fois, le feu (Paris, Gallimard, 1963), toutefois dans le contexte spécifique de la ségrégation aux États-Unis.

On pourrait parler à ce sujet, à la suite de l’historien Léon Poliakov, d’une forme de « causalité diabolique » (Léon Poliakov, La Causalité diabolique. Essai sur l’origine des persécutions, Paris, Calmann-Lévy, 1980).

Id., p. 71.

La rédemption ou Nüremberg ?

Rudy Reichstadt, L’Opium des imbéciles, Paris, Grasset, 2019.

En attendant, pour nos penseuses et penseurs, la notion de White supremacy, qui trouve un pendant francophone dans celle d’ « hégémonie blanche » avec laquelle s’articule le concept de « blanchité », n’a pas besoin d’être étayée plus avant. Point de départ de la démonstration – et non d’arrivée, comme c’est l’usage dans tout travail scientifique qui consiste à balayer le champ des hypothèses, croiser les sources et pondérer les données –, cette notion permet de dérouler, à longueur de pages, la thèse de la responsabilité et de l’oppression blanches, au fil des siècles. Le péché originel de la domination européenne, la faute collective et la culpabilité s’incarnent dans une couleur. Par le biais de la « culture » ou de la « pensée », ces stigmates se voient attribuer un caractère transgénérationnel. La réalité discriminatoire d’aujourd’hui, aux États-Unis, au Royaume-Uni ou en France, et les traces de l’héritage colonial pourraient pourtant être évaluées et dénoncées sans recourir à cette manière de définir une sorte d’immoralité héréditaire. Lilian Thuram explique qu’il n’a pas pour intention que tout blanc se sente coupable du passé. Or, pour décrire la persistance de certaines mentalités, il écrit aussi : « J’aimerais savoir si les descendants des anciens colons continuent de ressentir une inquiétude, voire une peur suscitée par les descendants des anciens colonisés ». Un individu lambda, parce que blanc, doit-il nécessairement se considérer comme un « descendant des anciens colons » ? La question reste en suspens.

Lilian Thuram, La Pensée blanche, op. cit., p. 290.

Id., p. 198

Les tragédies à caractère raciste du passé (traite négrière, colonisation…), le prolongement de certains de leurs effets dans le temps présent sont incontestablement un sujet (délits et crimes racistes, discriminations, …). L’impératif d’y accorder une attention aussi appuyée que sincère doit-il être brouillé et perverti par une fixation sur la couleur de peau d’une catégorie individus, nonobstant les trajectoires et convictions personnelles, et le pouvoir qu’on lui prête ? Le fait est que dans cette approche militante, la couleur n’est pas une partie du problème : elle en est l’alpha et l’oméga.

Que faire, donc, de cette littérature ? Ne faudrait-il pas renoncer à en parler, en se contentant de regretter que semblables raisonnements, tirant sur la croyance, rencontrent un fort écho dans les sociétés occidentales, en particulier chez les plus jeunes ? Après tout, il existe bien des produits culturels accueillis dans le silence. Mais, outre la complaisance active de certains médias à leur sujet, comme s’il s’agissait d’études de fond, scientifiquement stimulantes et conceptuellement enrichissantes, des universitaires les cautionnent, les préfacent, les intègrent dans leur réflexion comme d’utiles contributions épistémologiques. Un effet, sans doute, de la confusion à l’œuvre, depuis des années, entre l’espace académique et le champ militant. Il est ainsi donné une imprimatur aussi inédite qu’inespérée à des thèses racialisantes, ouvrant de nouvelles perspectives idéologiques au racisme doctrinal que l’on croyait mort et enterré.

Maître de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’université de Paris 8 Vincennes – Saint-Denis, Maxime Cervulle est l’auteur de la préface de la traduction française du livre de Robin DiAngelo.

Nombreux sont ceux qui n’acceptent pas cet horizon funeste et souhaitent poursuivre, aussi objectivement que possible, la recherche sur les insuffisances, les contradictions et les échecs des luttes antiracistes. La couleur et la « race » tiennent une place légitime dans leur réflexion, dégagée du dogmatisme et des ambiguïtés qui contrarient toute prise de conscience, nécessaire mais forcément délicate.

Pour citer cet article

Emmanuel Debono, « L’Église racialiste et ses dogmes. À propos du blanc et de ses déclinaisons », RevueAlarmer, mis en ligne le 10 décembre 2020, https://revue.alarmer.org/leglise-racialiste-et-ses-dogmes-a-propos-du-blanc-et-de-ses-declinaisons/